Programma van 17 tot 23 febr. 1933

Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#928

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma

AU BON COIN

A. VAN OSTA & C

39 - 41 rue Carnot straat — rue Dembrugge straat, 1

Grande spécialité Best

de VETEMENTS sur MESURE gekend

et de huis

la belle CONFECTION der stad

à des

PRIX défiant toute concurrence voor GEMAAKTE en op MAAT TE MAKEN kleederen voor HEEREN. JONGELIEDEN en KINDEREN

AU BON COIN

Programme 24 Speelwljzer

Vendredi -| nr Samedi -| r> Dimanche -J Q Lundi

Vrijdag / Zaterdag -»ö Zondag Maandag

Lundi q/\ Jeudi Q Donderdag

février

Februari

1933

1. EclairJournal

Actualités sonores

2. La Royaume de Neptune

Dessins animés sonores

3. La Piste des Nains

Documentaire du service scientifique de l’U, F. A.

1. EclairNieuwsberichten,

Aktualiteiten op den klankfilm

2. In Neptunus’ rijk

Klankteekenfilm

3 Het Spoor der Dwergen

Dokumentarische film van de kuituur afdeeling der U.F.A.

Disques EAJFiJLOJPHONE - Grammofoonplaten

Les Rivaux de la Piste 85484 Rivalen der Renbaan

1. Pense à sa Mère 1. Denk aan uw Moeder

2. Le bonheur, ça tient à presque rien 2. Het Geluk hangt aan 'n zijden draad

Ouverture de P 9406 Openingstuk

Fra Diavollo (Anker)

4. Rivaux de la Piste 4. Rivalen der Renbaan

Scénario:

MAYRING et ZECKENDORF

Réalisation: Verwezenlijking van:

SEROE DE POLIONY

Adaptation Française: Fransche Bewerking:

PAUL COLLINE et MARC-HÉLY

Musique: Muziek :

HANS-OTTO BOROMANN

Lyrics: Zangen

MARC-HÉLY et PAUL COLLINE Prises de vues: Zichtopname

W. BRANDES et W. BOHNE Prises de sons: Klankopname

MAX KAGELMANN Décors: Schermen

W. A. HERMANN et LIPPSCHITZ

Une Production Een film van

ALFRED ZEISLER

Gegeven:

DRAMATIS PERSON

Willy Streblow . . . ALBERT PREJEAN Donath....Marc-Hély

Gina Stern. .... Suzet Maïs Rodriguez.Georges Rigoud

Ilanni Spengler . . . Jeannette Ferney Son (zijn) manager ... J. Castro-Blanco

Le père (vader) Spengler Jim Gerald Un ouvrier (Een arbeider) Pierre Pierade

Paradis....Drean Alex, soigneur (verzorger) Raymond Aimos

Madame Streb’ow . . Madeleine Guitty Emile, soigneur( id. ) Bill Bocketts

Stern....Georges Colin Madame Brennecke . . Jane Pierson

Lissmann....Fernand Fabre Une amie d’Hanni(Een vriendin)Paulette Dubost

Gustl .... Je tn Mercanton Coureur (Renner), . . Gabriel Marcillac

Banz....Jacques Dumesnil Coureur (Renner) . . . Jean Brünier

Rival en der Renbaan

Willy Streblow heeft slechts 'n groo-te hartstocht in z’n leven: de fiets. Al zijn vrije uren besteedt hij aan zijn «training». Willys vrienden raden hem aan deel te nemen aan de groote renwedstrijd « De gouden Schaal ». Is hij niet de gewenschte Karei die èn spieren èn durf te over heeft? Hij moet zijn kans wagen. Mhar Willy is arm en wie zal aan een nog volkomen onbekend renner, aan een beginneling de extra-lichte wielen, die zóó duur zijn en welke hem onontbeerlijk zijn, bezorgen?

Willy’s verloofde, Hanne, een kleine verkoopster, is de dochter van vader Spengler, « huis van vertrouwen voor verkoop en herstelling van fietsen ». Zij vraagt haar vader Willy het hem benoo-digde materieel te leenen, doch zij stuit op een weigering. Hanne’s jongste broeder, Gustl, zal de twee wielen ontfutselen en zal ze in het geheim naar Willy brengen.

Intusschen heeft Willy kennis gemaakt met de Stern’s, rijke velofabrikanten, wier dochter, Gina, een zwak voor hem heeft. Zij stellen Willy een som geld voor opdat hij zou deelnemen aan de wedstrijd onder de kleuren der firma Stern. Willy weigert, maar op het laatste oogenblik beticht Hanne’s vader hem de wielen ontstolen te hebben.

Dooy deze beschuldiging zoozeer ontdaan, besluit Willy in te gaan op het voorstel van Stern. De renkoers heeft plaats. Niettegenstaande alle hinderlagen welke een vuige manager, Paradis, hem spant, zal Willy de « Gouden Schaal » winnen, wat hem in staat zal stellen de kleine Hanne te trouwen.

Rivaux Je la Piste

Willy Streblow n’a qu’une passion dans la vie: la bicyclette. Il consacre à son entraînement toutes ses rares heures de liberté. Les amis de Willy l’engagent à prendre part à une grande course cycliste: « La Coupe

d’Ot». N’a-t-il pas les muscles et le « cran », tout ce qu’il faut pour tenter sa chance? Mais Willy est pauvre, et qui donnera à un coureur encore inconnu, à un débutant, les roues extra-légères, fort coûteuses, qui lui sont indispensables? La fiancée de Willy, Hanni, petite vendeuse, est la fille du père Spengler, un marchand-réparateur de vélos; elle demande à son père: de prêter à Willy le matériel qui lui est nécessaire et se heurte à un refus, mais c’est le jeune frère d’Hanni, Gustl, qui chipera dans la boutique paternelle les roues indispensables et les portera en cachette chez Willy. Cependant Willy a fait la connaissance des Stern, riches fabricants de cycles dont la fille Gina a un faible pour lui. Ils proposent de l’argent à Willy pour qu’il prenne part à la course sous les couleurs de la maison Stern. Willy refuse, mais au dernier moment le père d’Hanni l’accuse de lui avoir volé les roues, et, de dépit, Willy décide de courir pour la marque Stern. La course a lieu, angoissante, dramatique. Malgré toutes les embûches, toutes les « combines » suscitées par un manager véreux, le louche Paradis, Willy gagnera la « Coupe d’Or » et avec elle le contrat avantageux qui lui permettra d’épouser la petite Hanni.

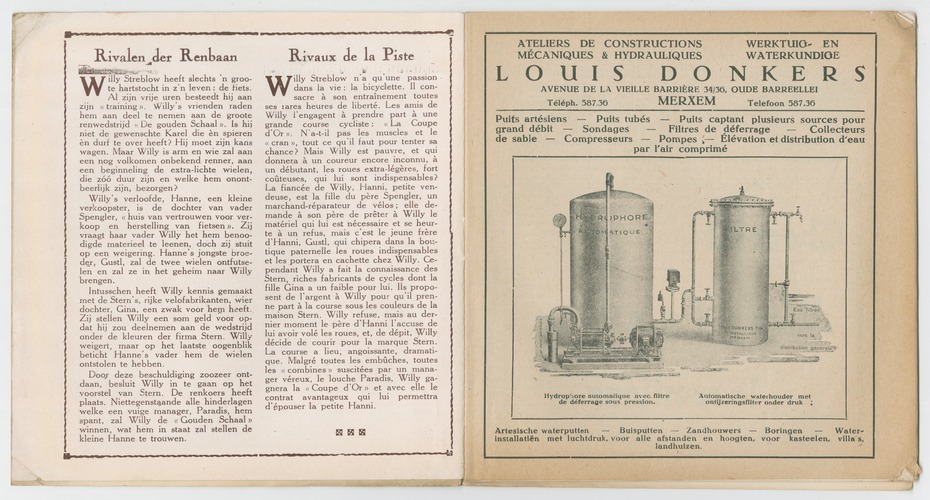

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES & HYDRAULIQUES

WERKTUIG" EN WATERKUNDIGE

LOUIS DONKERS

AVENUE DE LA VIEILLE BARRIÈRE 34/36, OUDE BARREELLEI Téléph. 587.36 MERXEM Telefoon 587.36

Puits artésiens — Puits tubés — Puits captant plusieurs sources pour grand débit — Sondages — Filtres de déferrage — Collecteurs de sable — Compresseurs — Pompes £— Élévation et distribution d'eau

par l'air comprimé

Hydrophore automatique avec filtre de déferrage sous pression.

Eau ‘filtrée'

vers la distribution générale

Automatische waterhouder met ontijzeringsfilter onder druk;

Artesische waterputten — Buisputten — Zandhouwers — Boringen — Water-installatiën met luchtdruk, voor alle afstanden en hoogten, voor kasteelen, villa s,

landhuizen.

Coupe-pain

MAX BOLSIUS

nr COURTE RUE PORTE AUX VACHES,11

(En face dn Canal au Fromage)

Téléphone: 257,85

Chèques postaux: 777,32

Tout ce qui concerne le ménage Foyers ”Jan Jaarsma" à Feu continu Cadeaux utiles

Prix défiant toute concurrence

Chocolat

artougin

le meilleur

Dans la Baltique, à bord d une île flottante

ERICH POMMER TOURNE LES EXTERIEURS DE,< IF I NE REPOND PAS »

On achève actuellement à Greifswal-der Oie, sous la direction de Karl Hartl, les extérieurs de superproduction Erich Pommer, « IP I ne répond pas », film tiré du roman de Kurt Siod-mak.

Greifswalder Oie est une miette dans la Baltique, que l’on aperçoit par temps clair de 1 île de Rügen et du rivage po-méranien. Fréquentée surtout par quelques pêcheurs de harengs et par une famille d oiseleurs qui s’y fixe à l’époque des migrations, cette île minuscule ne compte qu’une vingtaine d'habitants que la lumière d’un phare sauve de la solitude définitive. Vendue en 1833 pour 52.000 mark à la Prusse, elle n’est longue que de 1.300 mètres, mais elle a un passé abondant, des légendes et même une littérature. Elle vient d’entrer brusquement dans l’histoire cinématographique, et certes, l’arrivée de la camera, des projecteurs et du micro sur ce bout de terre, équivaut à une sorte de conquête dont les insulaires se souviendront leur vie durant.

C’est sur la partie nord-est, exposée aux vents glacés et violents, que la fameuse plate-forme de 1 île flottante numéro 1 a été posée. Ce décor, qui fait songer à une grande place de ville archi-moderne ou à quelque gigantesque navire porte-avions, çst dû à l’inventeur bien connu, M. A. P. Henninger, de Berlin, qui a eu l’idée de cet « aérodrome de haute mer » bien avant le romancier.

L’impression que les acteurs, pourtant préparés à cette surprise, ont ressentie devant ces constructipns ingénieuses et sur ce sol métallique où les avions peuvent atterrir et décoller, sera longue à s’effacer, et l’aspect de cette île mi-naturelle, mi-artificielle, où se mélangent aujourd'hui les détails les plus opposés et les éléments les plus cocasses: poste de T. S. F., dynamos, appareil du son, journaux français et magazines anglais, dindons, vaches, pêcheurs illettrés, phonographes, cantine quasi militaire, oiseleurs, figurants, cette île qui abrite en ce moment des vedettes internationales et des remmailleurs de filets qui n’ont pas encore vu de film de leur vie, est assurément bien faite pour inspirer les créateurs quels qu’ils soient: poètes, ingénieurs, romanciers, metteurs en scène. Ce qui explique aussi la présence d’une nuée d’appareils photographiques sur le « set », chacun désirant garder l’image de son compatriote, de son collègue ou de son voisin.

11 ne restera à l’écran de ce paysage à fois primitif et féerique que l’île flottante proprement dite, telle que l’a conçue le réalisateur du film, « IF 1 », avec son hôtel pour passagers transatlantiques, son terrain d atterrissage, son luxe soudain au milieu de l’océan, son phare et son roofgarden. C’est un triomphe de technique audacieuse et sans aucun doute une indication pleine de promesses pour les constructeurs de l’avenir que préoccupe le voyage aérien du vieux monde au nouveau.

Cette attraction inespérée dans la mer Baltique a fait les beaux jours des baigneurs de Rügen pendant la saison. A Binz et à Gohren on vendait des photos de la plate-forme prises secrètement. De-

puis, Greifswalder Oie ne cesse d’attirer les curieux. Mais la consigne est sévère et les bateaux sont rares. Les dirigeants de la Ufa ont fait le voyage de Berlin à Gohren avec leurs familles pour assister à quelgues prises de vues. Erich Pommer est venu en hydravion rendre visite aux trois divisions de sa troupe. Dès journalistes ont été invités à venir interviewer sur place Charles Boyer, Jean Murat, Conrad Veidt et Hans Albers. Enfin, l'avion de Stettin à Copenhague, intrigué probablement par l’animation insolite qui règne dans Greifswalder Oie, ajoute de temps à autre une boucle à son trajet et survole la plate-forme. Quant aux employés du « ferry boat » de Strelasund, et aux garde-barrières de Rügen, qui ont vu se succéder les Mèrcédès depuis trois semaines, ils en ont pour des années à échanger leurs impressions sur cette aventure.

De Cuxhaven à Gohren, par Warnemunde, la rapide Dtelage de Jean Murat, qui a fait l’admiration des paysans du Schleswig et du Mecklembourg, lui a permis de précéder le gros de l’armée et de retenir, pour la version française, dans l’unique auberge de Greifswalder Oie, les quelques chambres disponibles que tout le monde aurait dédaignées jusqu’au bout. Mais Murat qui, dans ce film, joue le rôle du créateur de la plate-forme flottante, commandant de 1’« IF I », ne se devait-il pas d’habiter dans l’île, non loin de son poste de commandement? Dans cette île qui disparaîtrait au fond de la mer, si l’aviateur Ellissen, Charles Boyer en l'occurrence, ne se sacrifiait pour la sauver?

Chaque soir, après le départ du vapeur qui transporte à Gwhren les acteurs allemands et anglais, ainsi que les figurants interchangeables, la version française reste maîtresse de l’île jusqu’au lendemain. Danièle Parola l’héroïne, dans toute l’acception du terme de ce film, dont la distribution ne comporte qu’une seule femme, s'accommode avec une bonne grâce délicieuse de l’inconfort de l’île et se. montre aussi maternelle que charmante à l’égard de ses camarades. Actrice brillante et sensible, elle est aussi une maîtresse de maison incomparable. Assis à l’extrémité du môle, dans un costume qui rappelle à la fois la tenue du scaphandrier et 1 accoutrement du trappeur, Charles Boyer pêche avec flegme des poissons de forme assez peu répandue. Le soir, sous la lampe à pétrole de la salle à manger nordique, il nous enchante par mille souvenirs de Paris ou d’Hollywood, car sa voix est irrésistible et sa mémoire éblouissante. Sous prétexte de tirer un lièvre, un faisan, ou de chercher des champignons, Jean Murat court la campagne limitée et trouble les filles de 1 île qui ne dorment plus depuis qu elles 1 ont aperçu, dans un uniforme impressionnant, tenir tête à une révolte de marins sur sa plate-forme sonore. Marcel Vallée danse la valse au son de l'accordéon, se fait comprendre mieux que personne, encore qu’il ne sache pas l’gllemand, et joue à la belote comme on ne joue qu’à Paris, dans les bons endroits. Séduit par sa rondeur et sa gaîté, par sa compétence aussi, le patron de l’hôtel lui a ouvert les portes de la cuisine, et le créateur des « Linottes », qui sait préparer comme personne les pommes parisiennes ou le ragoût d’oie, nous a tous transformés en gourmands et en gourmets.

La nuit, tandis que le rayon du phare gesticule au-dessus de l’île avec une hâte de fantôme, le bridge a une allure de complot dans l’auberge sombre. On échange des romans policiers sur le seuil de sa porte et l’on se dit bonsoir à voix basse. Séjour pénible et charmant. A. B.

WEST» END.

. CHAUSSURES

17. CANAL AU FROMAGE Tel. 28.708 Anct. PONT DE ME1R,5

RIEN QUE DES MARQUES DE RÉPUTATION MONDIALE

DE FAUW Isegkem

BALLY Suisse

SW AN SHOE Angleterre

THIERRY France

LA SEMAINE PROCHAINE

Le film sensationnel de BRUNO DUDAY de la U.F.A.

STUPEFIANTS

De ophefmakende film

V erdoo vingsmiddelen

DE VOLGENDE WEEK

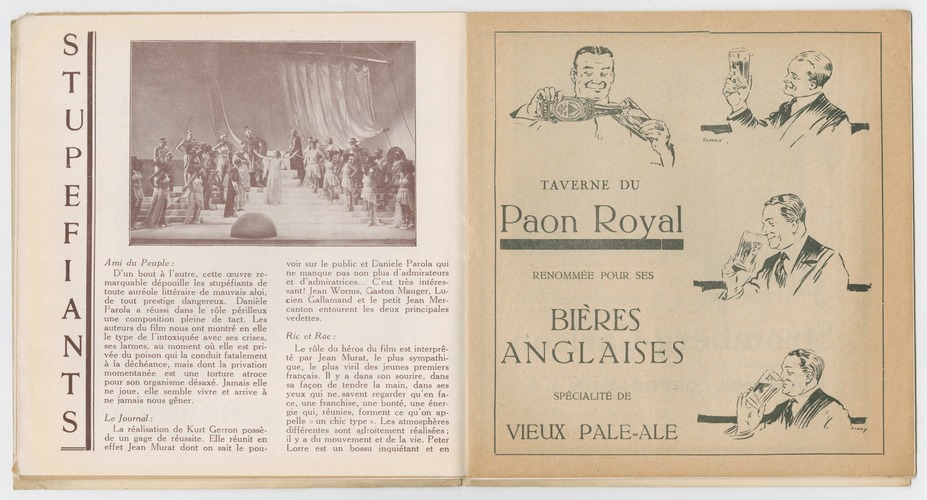

A mi du Peuple:

D’un bout à l’autre, cette œuvre remarquable dépouille les stupéfiants de toute auréole littéraire de mauvais aloi, de tout prestige dangereux. Dbnièle Parola a réussi dans le rôle périlleux une composition pleine de tact. Les auteurs du film nous ont montré en elle le type de l’intoxiquée avec ses crises, ses larmes, au moment où elle est privée du poison qui la conduit fatalement à la déchéance, mais dont la privation momentanée est une torture atroce pour son organisme désaxé. Jamais elle ne joue, elle semble vivre et arrive à ne jamais nous gêner.

Le Journal:

La réalisation de Kurt Gerron possède un gage de réussite. Elle réunit en effet Jean Mturat dont on sait le pouvoir sur le public et Daniele Parola qui ne manque pas non plus d’admirateurs et d’admiratrices... C’est très intéressant! Jean Worms, Gaston Mauger, Lucien Gallamand et le petit Jean Mer-canton entourent les deux principales vedettes.

Rie et Rac:

Le rôle du héros du film est interprété par Jean Murat, le plus sympathique, le plus viril des jeunes premiers français. Il y a dans son sourire, dans sa façon de tendre la main, dans ses yeux qui ne., savent regarder qu’en face, une franchise, une bonté, une énergie qui, réunies, forment ce qu’on appelle «un chic type». Les atmosphères différentes sont adroitement réalisées; il y a du mouvement et de la vie. Peter Lorre est un bossu inquiétant et en

TAVERNE DU

Paon Royal

RENOMMÉE POUR SES

BIÈRES

ANGLAISES

SPÉCIALITÉ DE

VIEUX PALE-ALE

Les Récepteurs

Stromberg-Carlson

seront pour vous une révélation de tout ce que la radio peut

donner comme pureté de réception et de qualité musicale.

Pour nous permettre de fournir aux dillettanti, cesmerveilleux instruments de vraie; musique, à des prix aussi modérés, nous avons décidé de fournir directement du producteur, dont nous sommes les délégués, aux amateurs.

Demandez le catalogue illustré N* 21 ou venez entendre les

Stromberg-Carlson

dans notre auditorium.

ROTHERMEL CORPORATION S. fl.

27, Quai du Commerce, 27 BRUXELLES

quelque sorte beau à force de laideur. Jean Worms et le jeune Jean Mercan-ton sont très bien dans les rôles de Gordon et de son fils. La malheureuse Liliane, c’est Danièle Parola qui est bien jolie et a le talent des stars d’Hollywood.

La Liberté:

Un titre prometteur... un film attendu: une interprétation de premier ordre avec Jean Murat et Danièle Parola; enfin la participation de Peter Lorre, « le Maudit » dont nous avions déjà pu voir l’étonnante physionomie de bossu malfaisant... «Stupéfiants» a été projeté devant une salle attentive et conquise dès les deux cents premiers mètres. Un début splendide de dynamisme et de technique... Jean Murat, le seul jeune

premier vraiment mâle que nous possédons en France, y remplit le rôle principal. Comme toujours, il est excellent et s’y livre même à des prouesses acrobatiques. Danièle Parola, sa partenaire, est attrayante et agréable au cours de sa création d’une intoxiquée en proie au poison, dont la volonté est entièrement abolie. Jean Worms, Roger Karl et le jeune Jean Mercanton complètent heureusement la distribution du film. J’ai réservé pour la fin Peter Lorre qui, dans le rôle du Bossu, a fait une de ses meilleures créations. Personnage énigmatique et inquiétant, trafiquant de stupéfiants tel que nous pouvons nous les représenter, cet artiste qui parle français d’une façon fort satisfaisante, se détache tout spécialement de la distribution.

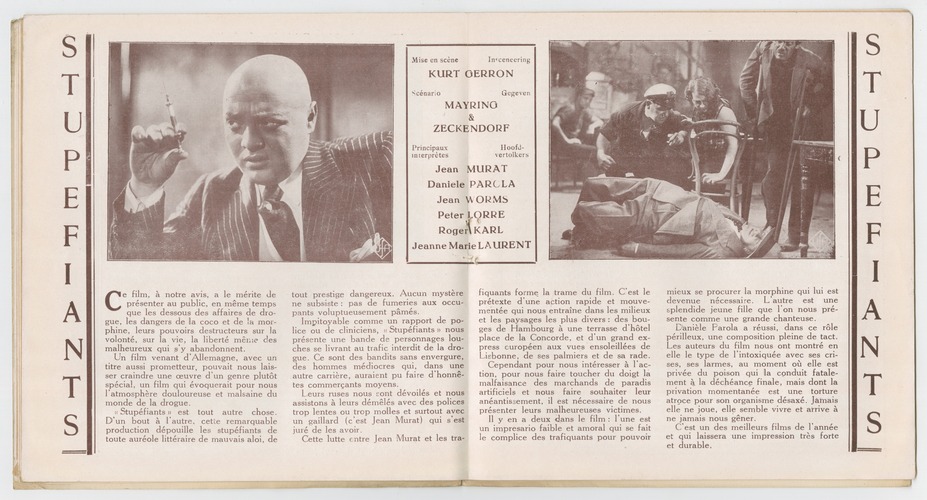

Mise en scène In'ceneering

KURT GERRON

Scénario Gegeven

MAYRING

ZECKENDORF

Principaux Hoofdmterprètes vertolkers

Jean MURAT Daniele PARCLA Jean WORMS Peter LORRE Roger\ KARL Jeanne MarieLAURENT

Ce film, à notre avis, a le mérite Je présenter au public, en même temps que les dessous des affaires de drogue, les dangers de la coco et de la morphine, leurs pouvoirs destructeurs sur la volonté, sur la vie, la liberté même des malheureux qui s’y abandonnent.

Un film venant d’Allemagne, avec un titre aussi prometteur, pouvait nous laisser craindre une œuvre d’un genre plutôt spécial, un film qui évoquerait pour nous l’atmosphère douloureuse et malsaine du monde de la drogue.

«Stupéfiants» est tout autre chose. D!’un bout à l’autre, cette remarquable production dépouille les stupéfiants de toute auréole littéraire de mauvais aloi, de

tout prestigç dangereux. Aucun mystère ne subsiste: pas de fumeries aux occupants voluptueusement pâmés.

Impitoyable comme un rapport de police ou de cliniciens, « Stupéfiants » nous présente une bande de personnages louches se livrant au trafic interdit de la drogue. Ce sont des bandits sans envergure, des hommes médiocres qui, dans une autre carrière, auraient pu faire d honnêtes commerçants moyens.

Leurs ruses nous sont dévoilés et nous assistons à leurs démêlés avec des polices trop lentes ou trop molles et surtout avec un gaillard (c’est Jean Murat) qui s’est juré de les avoir.

Cette lutte entre Jean Murat et les trafiquants forme_ la trame du film. C’est le prétexte d’une action rapide et mouvementée qui nous entraîne dans les milieux et les paysages les plus divers: des bouges de Hambourg à une terrasse d’hôtel place de la Concorde, et d’un grand express européen aux vues ensoleillées de Lisbonne, de ses palmiers et de sa rade.

Cependant pour nous intéresser à Faction, pour nous faire toucher du doigt la malfaisance des marchands de paradis artificiels et nous faire souhaiter leur anéantissement, il est nécessaire de nous présenter leurs malheureuses victimes.

Il y en a deux dans le film: l’une est un impresario faible et amoral qui se fait le complice des trafiquants pour pouvoir

mieux se procurer la morphine qui lui est devenue nécessaire. L’autre est une splendide jeune fille que l'on nous présente comme une grande chanteuse.

Danièle Parola a réussi, dans ce rôle périlleux, une composition pleine de tact. Les auteurs du film nous ont montré en elle le type de 1 intoxiquée avec ses crises, ses larmes, au moment où elle est privée du poison qui la conduit fatalement à la déchéance finale, mais dont la privation momentanée est une torture atroce pour son organisme désaxé. Jamais elle ne joue, elle semble vivre et arrive à ne jamais nous gêner.

C’est un des meilleurs films de l’année et qui laissera une impression très forte et durable.

Les contes a 1 écran

A tous les âges de la vie, l’Homme s’efforce de satisfaire son goût naturel pour le Rêve. Car il est incontestable que ce dernier domine notre existence, que nous le voulions ou non. 11 n’est pas de farouche réaliste qui, à certaines heures, n’ait rêvé, fût-ce à quelque réussite désirée. Et si, pour la plupart, nous n’avouons pas volontiers notre penchant pour l’irréel, nous tournons nos yeux de son côté chaque fois que la vie nous paraît un peu plus maussade, un peu plus triste...

-— Or, s’il est un art qui peut et doit favoriser cette évasion de nous-même, c est bien le cinéma, art de l’irréel par excellence. Mais pour atteindre son but, il faut qu’il choisisse avec soin ses sujets.

Car il ne faut pas croire qu’un conte écrit puisse nécessairement donner un bon film: il y a dans l’art du conteur des nuances que les images, même avec le secours de la parole, ne sauraient rendre. En ce domaine, comme en beaucoup d'autres, il faut rechercher les situations susceptibles d’émouvoir directement le spectateur et de faire naître son émotion sans trop recourir à sa réflexion — car celle-ci ne vient qu’après et son plaisir est gâché. Voilà pourquoi les contes fantastiques ont plus de chance d’atteindre le but cherché que les autres. Certes, il portent souvent en eux une valeur philosophique et morale qui ne se dégage qu’après réflexion. Reconnaissons d’ailleurs que celle-ci n’est pas interdite au spectateur du film. Nous connaissons nombre d'œuvres de l’écran qui savent la susciter après coup. Mais les contes fantastiques, en général, agissent d’abord directement, soit par l’horreur et le caractère un peu grandguignolesque des situations, soit par une fantaisie éblouissante qui flatte notre sensibilité visuelle.

— Les contes de fées pourraient aussi réussir à l’écran: ce dernier excelle à nous donner 1 image de ce que nous n’avons jamais vu.

— Il n’est rien ou presque rien d’im-possible à réaliser dans ce domaine. L’important est de ne pas s’attacher trop à la pensée pure: seule l image doit agir sur nous, avec le secours nouveau du son et de la parole.

— La forme la moins accessible à l’art du metteur en scène, est évidemment le conte purement philosophique. Pourtant, il y aurait là une tentative à faire, mais à condition d’agir comme pour les poèmes, par équivalence.

— Mâis il faut voir plus loin et songer aux productions originales de l’écran. On ne peut toujours adapter. Ne serait-ce pas un moyen d’attirer les auteurs de valeur, les penseurs, que d’entrer dans cette voie? Lorsque certains contes de Voltaire, d’Edgar Poe, de Wilde, auront connu la diffusion de l’écran, des écrivains contemporains qui, jusqu’ici, ont dédaigné ce dernier viendront à lui en toute confiance. D’un autre côté, le public intellectuel, que déjà certains films, heureusement de plus en plus nombreux, avaient intéressé par ce qu’ils contiennent d’intelligente recherche, se rendra mieux compte de la valeur de l’art nouveau. A ce propos, le succès d’un film comme « Le D'r. Jekyll et M. Hyde » est symptomatique et répond parfaitement au but poursuivi.

Ajoutons que dans un tout autre domaine, nous aimerions voir l’écran réaliser quelques-uns des jolis contes qui bercèrent notre enfance: Perrault et Andersen ne pourraient-ils, à l’occasion, inspirer nos réalisateurs?

Pierre-Henry PROUST.

DES PRALINES?

DU CHOCOLAT? DES BONBONS?

CONFISERIE «EDELWEISS

PRALINES? CHOCOLADE? SNOEPERIJEN?

PLACE DE LA GARE I a côté du Ciné-Zoologie

5 TA TIE PLEIN naast de ingang van Cine-Zoologie

N’oubliez pas de vous y rendre

— avant la représentation —

— pendant l’entracte —

Loop er even binnen

— Vóór de vertooning —

— tijdens de poos —

HUIS

DONNEZ

Wiegstraat, 17-19

bij de Meirbrug

Teiefoon 257.00

Sinds 1866 hel degelijkste voor uw Handwerken, Kousen en breigoed, Zijde, Katoen. Qaren. — Alle Benoodigheden

MAISON

DONNEZ

Rue du Berceau, 17-19

près du Pont-de-Meir Téléphone 257.00

Depuis 1866 la meilleure pour vos Ouvrages de mains, Bonneterie Soies, Cotons, Merceries, — Toutes Fournitures. —

POUR PURIFIER VOS W.C. DANS VOS ARMOIRES, POUR ÉLOIGNER LES MITES, ETC.

EN USAGE ICI

Agence générale pour la Belgique i

Algemeen Agent voor België:

R. LEENAERS

8, Rue de la Station, 8 8, Statiestraat, 8, EECKEREN

ANVERS - ANTWERPEN

een ROTOiSAN

IN UW W. C. VERWEKT STEEDS FRISSCHE LUCHT. IN UW KASTEN VERJAAGT HET DE MOT ENZ.

HIER IN VERBRUIK

L ’eau qui Corrige les écarts de régime

Voorloopers van den film

Fotografie en Filmkunst

Nu, in 1933, is het juist honderd jaar geleden dat de geleerde overleed, Wien men de uitvinding van de « lichtteekening » dankt. Van deze gelegenheid maken

wij gebruik om er even aan te herinneren de film is gegroeid.

HONDERD JAAR GELEDEN.

Emile Reynaud heeft, omstreeks de ja-ren 1880-1890 bewezen, dat de cinematografie ook mogelijk was zonder de fotografie. Immers, de prentjes uit de film zouden desgevallend kunnen geteekend worden, maar wat een engelengeduld zou een dergelijke werkmethode niet eischen? E,n hoe beperkt ware het repertorium niet gebleven! Men bedenke dat wat wij thans als « teekenfilms » kennen, eveneens een fotografische bewerking ondergaat alvorens op de markt te worden gegooid.

Zonder de fotografie was het wellicht nooit mogelijk geworden, zooals thans, het aantal kopieën van eenzelfde film tot in het oneindige te vermenigvuldigen. En nooit had de cinematografie de uitbreiding bereikt, die haar gemaakt heeft tot een van de belangrijkste nijverheden uit de hedendaagsche wereldekonomie.

Dte fotografie is dus, voor de film, een allervoornaamst element.

DE DONKERE KAMER.

Het woord fotografie is afgeleid uit het Grieksch: « phós » of « photos » beteekent zooveel als « licht », en « graphein » zooveel als schrijven, vastleggen, registree-ren; fotografeeren is het licht of dat wat belicht is registreeren.

De fotografie steunt op twee natuurkundige verschijnselen: de vorming van beelden in een donkere kamer en het zwart worden van de zilverzouten onder den invloed van het licht.

, hoe in den loop van de jaren uit de foto

Maak een gaatje in den wand van een gesloten doos: op den tegenovergestelden wand van deze « camera obscura » of donkere kamer ontstaat een miniatuurbeeld van wat zich buiten de doos voor het gaatje bevindt, — maar alles met den kop naar onder. Reeds toonde in 1470 Leonardo da Vinei, de beroemde Italiaansche schilder-beeldhouwer, hiervan de beginselen aan, terwijl de Napolitaansche na- j tuurkundige Giambattista della Porta! (1541-1615) de « camera obscura » zelf { bondig beschreef in zijn « Magis naturalis ». Maar pas toen vrienden hem op het j belang hiervan wezen, bouwde hij zijn eerste praktisch toestel, waarvan hij, om de beelden te vergrooten, de opening! voorzag van een dubbel bol vormige lens.

Door later den afstand tusschen lens en J wand in verhouding te brengen tot den / afstand tusschen donkere kamer en voorwerp, wonnen de beelden aan helderheid en nauwkeurigheid. Een nog latere ver- } betering was het vervangen van den achterwand eerst door een spiegel, nadien door een mat glas.

HET VASTLEGGEN VAN DE BEELDEN.

De donkere kamer bood evenwel nog een ernstige tekortkoming: zoo zij het vormen van beelden mogelijk maakte, deze vast te leggen liet zij evenwel niet toe. Om dit te bereiken, diende de scheikunde bij te springen.

Te ver zou het ons leiden, het uitgangs-

punt van de fotografie uit scheikundig oogpunt te willen opsporen. Liever dan bij de middeleeuwsche alchimisten terecht te komen, beperken wij er ons toe, alleen maar te herinneren aan J. H. Schulze, die in 1727 het zwart worden van de zilverzouten bevestigd zag door een vel papier, met kalk en zilver bestreken,, aan het daglicht bloot te stellen. Dte Engelsche natuurkundige Joseph Priestley (1733-1804) toonde dit nog nader aan, en de Franschman Charles bediende zich in 1770 reeds van chloorzilver om silhouetten te reproduceeren op papier (de formule, waarvan hij zich bediende voor het gevoelig maken van het papier, is evenwel verloren gegaan).

NIEPCE, EN DAGUERRE.

Gok Wedgwood, een Engelsch natuurkundige, stelde in 1802 vast, dat papier, bevochtigd met zilvernitraat, bij daglicht zwart wordt. Feitelijk begon men van jaar tot jaar klaarder te zien in het verschijnsel.

Tot de Fransche scheikundige Joseph-Nicéphore Niepce (1763-1833) dit in verband bracht met de donkere kamer en aldus de theoretische fotografie gevonden had. Niepce sloot, voor het verder zoeken en desgevallend praktisch exploitee-ren van de uitslagen, in 1829, een overeenkomst met zijn landgenoot Louis-Jac-ques-Mandé Daguerre (1789-1851), maar toen deze er in slaagde eindelijk de kame-rabeelden te fixeeren, was Niepce, door een bloedaandrang weggerukt, niet meer daar om de vreugden van het eureka te deelen.

VAN PAPIER TOT PELLIKUUL.

De uitvinding werd, naar den naam van een van de twee geleerden, « daguerréotypie » genoemd. D!e plaat, waarop het beeld was vastgelegd in deze nog primitieve fotografie, was, in tegenstelling met wat wij nu krijgen, diapositief, wat de re-produktie dus erg moeilijk maakte. Hieraan verhielp de Engelschman Fox Talbot, toen hij, in 1834, het eerste negatiefcliché bekwam door middel van een diapositief. Echter drukte het gevoelig papier, waarmede hij in 1841 uitpakte, de te grove vezels nog mede over.

Anderen verfijnden gauw de procédé s. Claude Niepce de Saint-Victor (1805-1870) fotografeerde in 1847 op glas inplaats van op papier. Maynard, uit Boston, bereidt in 1848 kollodium uit een oplossing van schietkatoen in ether, en de Engelschman Madox vervangt in 1871 de kollodium, als drager van de gevoelige laag, door gelatine. En in 1878 maakt de emulsie uit broomzilver-gelatine van Abney bij gunstig licht momentopnamen mogelijk in één duizendste van een se-konde.

Inmiddels mislukte de Engelschman Al. Parkes, in 1855, in zijn proefnemingen om het broze glas door een soepeler stof te vervangen, iets waarin de gebroeders Hyatt, uit New-Jersey, slaagden toen zij, omstreeks 1869, hun celluloid op de markt brachten.

Déze stof vond weldra ingang bij de fotografen dank zij de proefnemingen van Stebbing (1878), Ferner (1879), Portier en David (1881). In 1888 ging de Engelsche firma Blair, later overgenomen door de Amerikaansche Eastman Kodak, de fotografische pellikuul op groote »phaal vervaardigen: de « film » was geboren in zijn tweevoudigen vorm van negatief en diapositief.

Het kwam er nog alleen maar op aan de toestellen te bouwen, die toelaten

ETABLISSEMENTS

THIELENS

142, RUE OMMEGANCK, 42j §14, RUE LÉOPOLD, 141

$ TÉLÉPHONES: 262.23 et 256.06 I

I Luminaires cl art, |

Je styles anciens et mo Jernes |

—• Toutes réalisations | cl éclairage artistique |

Achetez vos

Vins et Liqueurs

- EN CONFIANCE A LA MAISON —

Arthur Enthoven

Fondée en 1896

Rue BreydeL 27, ANVERS Tel. 271.92

Champagnes et liqueurs fines de toutes marques. Vins de toutes provenances.

IMPORTATIONS DIRECTES

Reisagentschap

— Voyages “

EMILE WIRTZ

AVENUE DE KEYSER, 44, DE KEYSERLEI ANVERS-ANTWERPEN

GLOBE

Le Globe est une boisson rafraîchissante d’une pureté et d’une finesse incomparables.

Son goût exquis, son parfum suave et sa délicieuse fraîcheur, lui ont valu son surnom —

L'AME DU CITRON

LONDON Ttïiï<û>KSt

Thans moet er gestreefd worden naar een rechtstreekschen band tusschen volk en technikus.

Werken als « A propos de Nice », u Elysium », <( Zuiderzee » toonen duidelijk

aan hoever de film thans geraakt is. Maar het is een dringende eisch dat de films, die thans nog in beperkten kring worden afgerold, aan het publiek worden getoond. In de samenwerking tusschen volk en den technikus zie ik de kiem van de ontwikkelingstoekomst van de film.

Ik heb aangetoond hoe die opvatting zich historisch heeft opgedrongen aan den kineast. Maar de bestemming zelf van de kinema, haar belang als werktuig, als artistiek uitingsmiddel moesten onvermijdelijk naar die opvattingen heenwijzen. Wat de kinematograaf interessant maakt is inderdaad, dat hij ons de kans geeft om mekanisch, voor artistiek gebruik, dingen op te nemen die ons oog niet waarneemt of niet meer waarneemt. Ce kineast, die het leven filmt, schenkt ons een juisteren kijk op dat leven. Hij heeft dokumenten tot zijn beschikking die waarachtiger zijn dan de opnamen van het geheugen.

Maar de kinema heeft niet enkel tot taak ons louter op physisch gebied nieuwe inzichten te openen; zijn hoofdzaak moet zijn dit te doen op het gebied van ons zieleleven en ons sociaal bestaan. Zoo wordt de weg gebaand voor de film, die een aktieve rol vervult.

Films als deze die wij hierboven noemden bestaan ook in Rusland, waar Dziga Werthoff reeds jaren geleden een zeer belangrijke school stichtte onder den naam « Kino-Oog ». Die school werkt onder toezicht van de Sovjet-overheid en heeft meer dan honderd films op haar aktief. Die werden cpgenomen met ruim voldoende middelen om kapitaal, en zijn, door het feit zelf, veel vollediger dan wat bij ons tot stand kwam met beperkte en

soms belachelijk-geringe middelen. Die films, die op straat, in de fabriek, op het veld werden gedraaid, stellen werklieden en boeren voor zooals zij bij hun werk verrast werden. De zeer verzorgde montage verleent aan deze films een universeel, dichterlijk karakter.

Maar theoretisch staan deze films niet verder dan de onze. Zij blijven een middel voor den regisseur en den Sovjetstaat om hunne kultureele gedachten te verspreiden. Daardoor dringen ze aan de film een verstandelijke beperking op, zccdat zij niet voluit haar taak kan volbrengen: de dingen, die wij niet zien of niet meer zien, vast te leggen.

T egenwoordig zou de kineast er eerst en vooral op uit moeten zijn het volk bij de ontdekking van zichzelf ter hulp te komen. Na het « Kino-oog » de « Kino-geest.».

Zoo krijgt de kineast een taak waar te nemen op deze welke gelijkt aan die van een kathedralen bouwer: de bouw leveren volgens een leidmotief dat uit het diepste volksgeloof ontspringt en aan het volk de zorg overlaten om het gebouw in te richten, te bezielen, te bevolken met een leger beelden, sierselen en glasramen, met heel zijn mythologie, zijn leven en den plantengroei van zijn tijd.

Wij staan op den drempel van een grcotschen, volkschen tijd van de kinema.

Zoover zijn we gekomen door de innerlijke logiek van de dingen en door het bankroet van de kommercieele film.

Dit is een geschikt oogenblik om te vernieuwen, om de onderwerping van den geest, de afhankelijkheid van de machine, de baatzucht, die het intellekt aan banden legt, te keer te gaan.

En o&k om den dichter, die zoolang de kunst om de kunst heeft beoefent, weder een sociale taak toe te wijzen.

DE KEUKELEIRE.

Vcrkl arende Opscknften

Daar de dialogen in een vreemde taal door een groot deel van het publiek niet verstaan kunnen worden, zag men zich verplicht verklarende teksten op de film te kopieeren. Het stelsel is gebrekkig en menigvuldige bezwaren kunnen er tegen aangevoerd worden. Maar het is veel goedkooper dan het maken van een nieuwe versie, of het « dubben » van de dialogen. Dus zal er nog wel niet zoo gauw aan verzaakt worden.

Trouwens, de Noor Leif Eriksen blijkt het kopieeren van de teksten op de pelli-kuul grootelijks vereenvoudigd te hebben. Vroeger waren er allerhande bewerkingen toe noodig, maar nu wordt het mogelijk vrij .vlug, in het land waar de film zal uitgebracht worden, de toevoeging te doen, zonder dat de klank er onder lijdt.

Het gedeelte van de prent, waar de tekst moet komen, wordt bestreken met een speciale vloeistof. De tekst wordt met een fijn stempeltje ingeperst. De letters zijn wit en des te duidelijker, daar het laagje weggeperst gelatine ze zwart aflijnt.

Zoodat de opschriften op de film nog enkel een groot bezwaar zullen hebben, namelijk de aandacht van den toeschouwer te zeer af te leiden van het eigenlijke schouw- en hoorspel.

zouden de beweging zonder onderbreking op die film vast te leggen en nadien, door middel van de projektie, op een doek weer op te wekken.

Menigvuldige geleerden spanden zich voor die taak, in alle landen van de wereld. Maar alvorens hun streven met succes werd bekroond, zouden nog jaren voorbij gaan.

Naar Je Vrijmaking van Je ICinema

Onvermijdelijk zal het betreden van het nieuwe werkterrein met nieuwe tekortkomingen gepaard gaan.

De taak van den regisseur is niet scherp omschreven. Verschillende jonge kineasten moesten het na een poosje opgeven, omdat zij tegenover moeilijkheden stonden, welke zij niet aankenden.

D'e taak van den regisseur onderging sedert het ontstaan van de kinema meer dan ééne wijziging. Het eerste deel van de commercieele film werd tusschen 1912 en 1920 afgelegd en had Abel Gance, William Hart en Dfavid Griffith als leiders.

De taak van den regisseur was aanvankelijk deze van den orkestleider. Alles uit de andere kunsten kon aangewend worden, paste men aan om toch vooral fotogenische effekt te bereiken. Maar dergelijke wijze van handelen moest wel tot tuchteloosheid overslaan.Elk van deze elementen (en vooral akteurs en dekors) zocht den voorrar\g te verkrijgen. Uit re-aktie, uit behoefte om de produktie te louteren, wierpen de jongeren toen alle moeilijk te hanteeren elementen overboord en de regisseur kleefde nu het beginsel aan van de abstrakte film.Hij zocht eene zuivere, beweeglijke geometrie te scheppen met licht en donker. Gedurende de eerste periode wilde hij de physi-kus vçin de film zijn, in de tweede werd hij er de chemist van. Voor die proefnemingen mocht de regisseur het groote publiek gerust links laten liggen. Ook werd de film al minder en minder toegankelijk voor de groote menigte. Toen die proeven den regisseur een grondige kennis van de techniek hadden bezorgd, kwam hij weder tot de natuur, tot den mensch.

ÉCONOMIE,

Hygiène, Confort,

avec les

RADIAIEURS“|n0r> CHAUDIÈRES wLt\L

pour

CHAUFFAGE CENTRAL

par Eau chaude ou par Vapeur.

Demandez la Brochure spéciale envoyée franco sur demande.

Chauffage central

Distribution d'eau chaude

Installations

sanitaires

Louis VERANNEMÂN

43, Hue du Pavillon

ANVERS

557.45

Chaudière ‘ Idéal Classic "

BESPARING, GEZONDHEID en BEHAAGLIJKHEID

zijn U verzekert

door de

Centrale Verwarming

mei

Radiatoren en Ketel

“ IDEAL CLASSIC „

ver

Vraagt het uitlegboekje, dat U kosteloos zal toegezonden worden, aan

Louis VERANNEMAN

43, Vlagstraat, Antwerpen

TELEFOON 557.45

MAISON — HUIS

Jules Peeters

14, rue Houblonnière - Hopland, 14, ANVERS — ANTWERPEN

Fondée en Gesticht in 1870

Tapis

en tous genres

Tissus

JL apijten

in allen aard

Stoff«

LINOLEUM

Au Monopole

6rande Maison de Blanc

31, Marché au Lait » rue Vleminck, 1

Téléphone 272.00 SMMWa«

COUVERTURES | COUVRE - UITS || LINGERIE LINGE DE TABLE STORES RIDEAUX ,

BONNETERIE

Remise de 10°'° aux membres de la "Ligue des familles nombreuses” et Invalides de Guerre.

Apotheek - Drogerij “DE AREND,,

10, De Coninckplein, 10 (hoek Van Arteveldestraat)

VRAA6T HET DEMANDEZ LE

“CACHET SPÉCIAL,,

oûieilbaar lagen iHPIJ», contre H41X UE TÊTE, ÉMLEIES etc.

- Pharmacie-Droguerie “ L’AIGLE,, -

Tel. 350.88 10, place De Coninck.lO (coin Rue Van Arteveldet Tel. 350.88

Les nonckalants studios

D immenses constructions d’un modernisme aigu, une foule de manœuvres, d’électriciens durement entraînés, le papillottement des robes de soirée d une multitude de belles figurantes, l’éblouissement de centaines de sunlights, l’apothéose de la star capricieuse et du jeune premier au regard fatal, tout une féerie naïve et artificielle... Voilà ce que représente, pour beaucoup de mes amis, le cinéma...

Certains le regretteront peut-être, mais je dois doucher cet enthousiasme un peu puéril. Peut-être Hollywood correspond-il vaguement à ce rêve doré? — j’ignore l’Amérique — mais déjà les studios de Berlin et ceux de Paris décevraient bien des imaginations. Cependant ce sont les studios de Vienne qui offrent le contraste le plus saisissant avec cette image magnifique.

SOUS LE SIGNE DE LA VIGNE.

A Paris, comme à Berlin, c’est la même atmosphère d’usine, le même travail réglé, le même système de rendement rapide, la même industrialisation. A Vienne c’est une nonchalance aimable, une fantaisie qui serait redoutable si elle n était modérée et apaisée par le calme provincial des ouvriers viennois. A Paris, à Berlin, les studios situés à proximité de la ville ou dans la ville même, participent de l’agitation, du rythme rapide de notre époque. Les studios de la Sascha Filmindustrie, à une dizaine de kilomètres de Vienne, ont été construits à flanc de colline, entre les bois de Kobenzl et le petit village de Grinzing: Grinzing, célèbre par ses « horigers », ses cafés-concerts paysans, où chaque soir un quatuor de cordes soutient deux chanteurs à la voix rustre

de la Vîlle d amour,,

qui bercent d anciens lieds autrichiens les amourettes naissantes.

Comment cette proximité n’influerait-elle pas sur l’humeur de la centaine de travailleurs que collaborent à un film?

Bien souvent, à la pause de midi, j’ai vu les ouvriers et les comédiens descendre jusqu au village boire le quart de vin doré, nouveau et frais, un peu acide, récolté sur les coteaux mêmes de Grinzing et de Sievering, car c est sur la Sieverin-gerstrasse que s’ouvre la grille de fer forgée des « ateliers » du cinéma.

La Sieveringerstrasse est une petite rue tranquille, colorée, bordée de maisons crépies, jaunes et roses... L’épicerie-mercerie y alterne avec le débit de tabac, la Konditorei avec le cabaret, que seul désigne au passant un bouquet de feuillage suspendu par un brin de ficelle pourri à une hampe de pin. Sur le pavé de grès inégal, le taxi qui m’amène saute, tressaute, cahote et semble prêt à expirer à chaque cahot. II dépasse un tramway jaune, de ce jaune un peu agressif qui rappelle les tramways des petites villes de la Charente-Inférieure. Malgré moi, je suis impressionné par cette poésie primitive: il me semble qu’on se retourne sur notre passage, comme si les habitants de Sievering considéraient encore l’auto comme un moyen de locomotion bien rapide, et fort dangereux...

Enfin, nous nous arrêtons dans un bruit de ferraille impressionnant devant la loge du portier, fièrement galonné. Ce fonctionnaire aimable ne se lève pas, il fume béatement sa pipe sur le pas de sa loge et comme il avait raison!

Près de lui, on a installé, pour faire moderne, une pendule pointeuse où les ouvriers sont censés déposer, à l’arrivée

et au départ, une fiche témoin de leur exactitude, mais... il y a deux entrées au studio: la grande grille et une petite porte qui ouvre sur la cantine. Je connais un débrouillard qui, après avoir glissé son ticket dans la pendule à huit heures exactement, traversait la cour du studio et ressortait par la cantine, puis allait savourer la salade de saucisses et le coup de blanc matinal... dans un café concurrent, naturellement. Après quoi il rentrait tranquillement à neuf heures, en même temps que le chef de production. Avec la pendule pointeuse, l’organisateur du studio a, cru avoir assez sacrifié à l’esprit moderne et, Dieu merci, il a laissé subsister dans la cour même du studio un forgeron idyllique, qui continue à taper toute la journée sur des bouts de fer rougis.

Vive la liberté!

Une souriante liberté règne dans le hall qui sert de vestiaire à l’atelier. Il n’y a pas de sièges pour s’asseoir, parce que les visiteurs préfèrent aller se promener dans le jardin. On donne des rendez-vous sous l’arbre, ou plus simplement on ne donne pas de rendez-vous; quand on vient vous voiry on pousse la porte... on entre... et on y est. Pourquoi se faire annoncer?

Sur ce vestibule donnent des petits bureaux minuscules où sont installés les comptables, les dactylos, les régisseurs, toute la partie administrative de la production. Les fenêtres de ces bureaux s’ouvrent sur des jardins feuillus; on entend chanter les oiseaux, alors, naturellement, le comptable lève la tête, suce un instant son porte-plume, et poussant un soupir, reprend au commencement son addition interrompue.

Il y a deux ateliers, l’un est magnifiquement installé, hermétiquement clos, ni trop chaud, ni trop froid, complètement isolé; l’autre, son parent pauvre, n’a pas été modifié depuis le beau temps du cinéma muet: d’immenses vitrages vibrent nux passages du tramway; quand il pleut le crépitement de 1 averse interdit tout travail, pourtant, c est là que nous avons fait la meilleure besogne: pourquoi? Je ne me propose pas de vous 1 expliquer, cela fait partie du miracle viennois, car avec un instrument pas tout à fait au point et pas tout à fait adapté, on obtient à Vienne la même qualité qu à Berlin. Ce résultat on le doit peut-être à la bonne volonté joyeuse, à l’entente affectueuse que conseillent à tous le doux climat et le vin pétillant de la « Ville d’amour ».

J’ai rarement rencontré un effort aussi homogène qu’en les studios autrichiens. Non seulement les électriciens collaboraient étroitement avec l’opérateur, mais quelquefois aussi avec le metteur en scène. Un «gag» du dernier film d’Anny On-dra est même dû à un machiniste plaisantin.

Cari Lamac, le réalisateur indiquait à notre vedette un jeu de scène: Anny devait jongler avec des pelotes de laine et en laiser retomber une sur une cuiller tenue en bouche. Après plusieurs essais infructueux, Lamac résolut de prendre la place de notre interprète. « Je vais te montrer comment on fait », dit-il. Mais au moment précis où le réalisateur prenait les pelotes, un manœuvre substituait froidement un œuf cru à l une des pelotes. Le résultat ne se fit pas attendre. Lamac fit un faux mouvement et reçut l’œuf sur le nez où il s’écrasa à la grande joie de toute la troupe.

Au lieu de se fâcher, Lamac sortit de sa poche un billet de cinq shillings, le tendit au machiniste en lui disant: « Voilà mon cher ami, je garde le gag — seulement, n’y revenez plus! »

Evidemment la discipline y perdait un peu, mais le film y gagnait, et seul, le résultat compte. (A suivre.)

]es PIONNIERS Je 1 enregistrement des meilleurs Films

par les VEDETTES

REPERTOIRE INTERNATIONAL

EEN

SPECIALISTE

gesticht in établi depuis

1907

VOOR: Onderneming

Onderkoud

Herstelling

V ernieuwing

VAN POUR DE

DAKEN 1 entreprise TOURS

EN 1 entretien ET

TORENS la répara- TOITURES

IN tion, le renou' EN

SCHALIËN vellement ARDOISES

Fr. Dolfeyn

TEL. 993.27

Nr 274 OUDE - GOD

ANTWERPSCHE STEENWEG

CHAUSSÉE D'ANVERS, 274 VIEUX-DIEU

COMMERCIAUX