Programma van 19 tot 23 okt. 1924

Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#881

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma

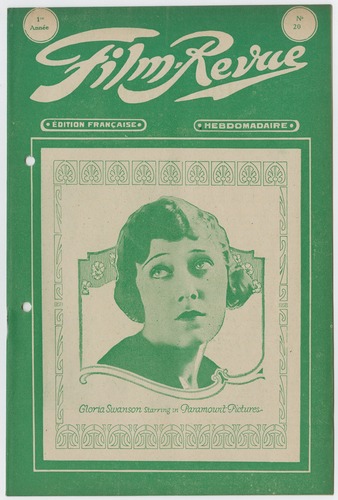

filîvUréVue

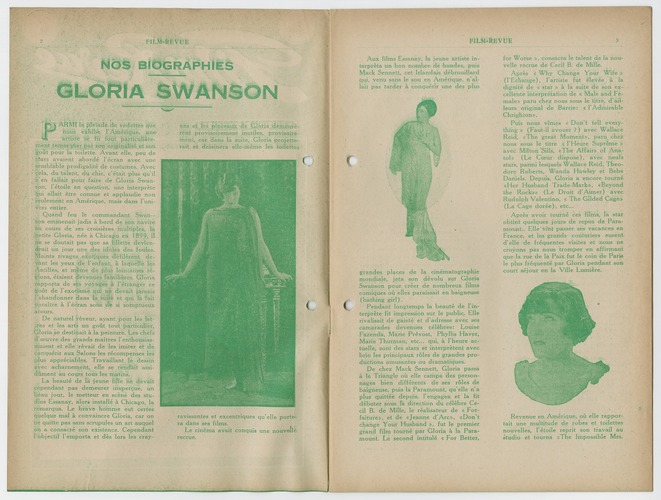

Nos BIOGRAPHIES

I jpS\ ARMI la pleïade de vedettes que

I ïp nous exhibe l’Amérique* ùne

4sL artiste sè fit tout particulièrement Remarquer par son originalité et son gout pour la toilette. Avant elle, peu de Stars avaient abordé l’écran avec une semblable prodigalité de costumes. Aveè cela, du talent, du chic, c’était plus qu’il n’en fallait pour faire de Gloria Swanson; l’étoilè en question, une interprète qui allait être connue et applaudie non seulement en Amérique, mais dans l’univers entier.

Quand feu le commandant Swanson emmenait jadis à bord de son navire au cours de ses croisières multiples, la petite Gloria, née à Chicago en 1899, il ne se doutait pas que sa fillette deviendrait un jour une des idoles des foules. Maints rivages exotjques défilèrent devant les yeux de l’enfant, à laquelle les Antilles, et même de plus lointaines régions, étaient devenues familières. Gloria rapporta de ses voyages à l’étranger ce goût de l’exotisme qui ne devait jamais l’abandonner dans la suite et qui la fait paraître à l’écran soüs cfe si somptueux atours.

De naturel rêveur, ayant pour les lettres et les arts un goût tout particulier, Gloria se destinait à la peinture. Les chefs d’œuvre des grands maîtres l’enthousiasmaient et elle rêvait de les imiter et de conquérir aux Salons les récompenses les plus appréciables. Travaillant le dessin avec acharnement, elle se rendàit assidûment au cours tous les matins.

La beauté de la jeune fille ne devait cependant pas demeurer inaperçue, un beau jour, le metteur en scène des studios Essanay, alors installé à Chicago, la remarqua. Le brave homme eut certes quelque mal à convaincre Gloria, car on ne quitte pas sans scrupules un art auquel on a consacré son existence. Cependant l’objectif l’emporta et dès lors les crayqns et les pinceaux de Glôïia demeurèrent provisoirement inutiles, provisoirement, car dans la suite, Gloria projetterait, et dessinera eile-hàême les toilettes

ravissantes et excentriques qu elle portera dans ses films.

Le cinéma avait conquis une nouvelle

recrue.

FILM-REVUE

Aux films Essanay, la jeune artiste interpréta un bon nombre de bandes, puis Mack Sennett, cet Irlandais débrouillard qui, venu sans le sou en Amérique, n’allait pas tarder à conquérir une des plus

grandes places de la cinématographie mondiale, jeta son dévolu sur Gloria Swanson pour créer de nombreux films comiques où elles paraissait en baigneuse (bathing girl).

Pendant longtemps la beauté de l’interprète fit impression sur le public. Elle rivalisait de gaieté et d’adresse avec ses camarades devenues célèbres: Louise

Fazenda, Marie Prévost, Phyllis Haver, Marie Thurman, etc... qui, à l’heure actuelle, sont des stars et interprètent avec brio les principaux rôles de grandes productions amusantes ou dramatiques.

De chez Mack Sennett, Gloria passa à la Triangle où elle campa des personnages bien différents de ses rôles de baigneuse, puis la Paramount, qu elle n’a plus quittée depuis, l’engagea et la fit débuter sous la direction du célèbre Cecil B. de Mille, le réalisateur de « Forfaiture», et de «Jeanne d.’Arc», «Don’t change Your Husband », fut le premier grand film tourné par Gloria à la Paramount. Le second intitulé « For Better,

for Worse », consacra le talent de la nouvelle recrue de Cecil B. de Mille.

Après <<: Why Change Your Wife » (l’Echange), l’artiste fut élevée à la dignité de « star » à la suite de son excellente interprétation de « Male and Female» paru chez nous sous le titre, d’ailleurs original de Barrie: .« l’Admirable Chrighton».

Puis nous vîmes « Don’t tell everything » (Faut-il avouer? ) avec Wallace Reid, «The great Moment», paru chez nous sous le titre « l’Heure Suprême » avec Milton Sills, «The Affairs of Ana-tol» (Le Cœur dispose), avec neufs stars, parmi lesquels Wallace Reid, Theodore Roberts, Wanda Hawley et Bebe Daniels. Depuis, Gloria a encore tourné «Her Husband Trade-Mark», «Beyond the Rocks» (Le Droit d’Aimer) avec Rudolph Valentino, « The Gilded Cage» (La Cage dorée), etc...

Après avoir tourné ces films, la star obtint quelques jours de repos de Paramount.. Elle’vint passer ses vacances en France, et les grands couturiers eurent d’elle de fréquentes visites et nous ne croyons pas nous tromper en affirmant que la rue de la Paix fut le coin de Paris le plus fréquenté par Gloria pendant son court séjour en la Ville Lumière.

Revenue en Amérique, où elle rapportait une multitude de robes et toilettes nouvelles, l’étoile reprit son travail au studio et tourna «The Impossible Mrs.

FILM-REVUE

Bellen » (Le Calvaire de Mme Belle-roy); «My American Wife» avec Antonio Moreno, « Prodigal Daughters » avec Theodore Roberts et Vera Reynolds et « La huitième femme de Barbe-Bleue », d’après la célèbre pièce française d’Alfred Savoir.

11 faut croire que Gloria Swanson ffrend goût au répertoire français, car, sur son instance, la Paramount a décidé de tourner «Zaza», l’adaption cinématographique de la pièce ou jadis triompha Réjane. La vedette américaine interprète le rôle de Zaza. Son partenaire H. B. Warner sera Bernard Dufrène.

Divorcée deux fois, de Wallace Beery et de Herbert Samborn, Gloria Swanson est la mère d’une délicieuse fillette nommée elle aussi Gloria et née de ses secondes noces le 7 octobre 1920. Elle l’élève en dehors de toute chose concernant le studio et ne tient pas du tout à la voir devenir étoile.

La créatrice de «l'Admirable Crigh-ton» et de «l’Amour a-t-il' un Maître», effrontera-t-elle pendant longtemps encore l’objectif? Selon toute probabilité, la star a interprêté plus de rôles qu’elle n’en créera à l’avenir. Suivant l’exemple de Pauline Frédérick, de Nazimova et de tant d’autres, elle aurait l’intention d’aborder la scène dans un temps qui ne serait plus si éloigné...

Cependant venant de prendre cette décision, l’artiste fera encore admirer maintes toilettes resplendissantes au spectateur...

Gloria Swanson a, sur le cinéma, des idées très personnelles. « La plupart des artistes cinégraphistes, disait-elle, récemment à un interviewer, ne savent pas «vivre» à l’écran... Là, point n’est besoin de gestes et de mouvement désordonnés., la grande immobilité est parfois plus impressionnante.... Peut-être, un jour, verrons-nous un grand génie qui, arrachant le cinéma à ces méthodes conventionnelles et par trop périmées, nous apportera enfin de l’art et de la vérité__ »

Gloria Swanson possède un profil digne d’un intérêt tout particulier. Son nez, entr’autre, possède maintes caractéristiques complexes et intéressantes:

La largeur en laquelle il rejoint la face et son dos faiblement arrondi révèle une nature en laquelle se mélangent une force de caractère résolue et une prudence manifeste. La courbe que dessine le dos du nez vu de profil et sa mince structure

cartilagineuse dénotent des instincts artistiques' hautement développés et les délicates narrines indiquent un tempérament nerveux et sensitif. Curieuse tournure d’esprit, suspicion et timidité. L’extrémité nasale arrondie et l’étroitesse des narines révèlent une luxurieuse émotionnelle et ardente nature sous une apparence de froideur, vivacité et éloquence.

Pour compléter ces quelques notes biographiques, disons que Gloria a des cheveux bruns-rougeâtres, yeux bleus, qu elle mesure 1 m. 58 et pèse 49 kgr.

Elle séjourne actuellement à Paris où elle doit tourner un film pour la Paramount. Des rumeurs circulent d’après lesquelles elle viendrait à Bruxelles et peut-être à Anvers. Est-ce vrai ou faux?

Qui en sabe? et attendons les évènements.

Gloria Swanson a deux ambitions: devenir une grande artiste de théâtre et bien éduquer son enfant... La dernière est peut-être celle qui occupe dans le cœur de Gloria la meilleure place, et la grande coquette de l’écran abandonnerait sans hésiter ses toilettes resplendissantes et son luxe réputé pour remplir le plus beau rôle qui soit au monde, celui de maman.... NEMO.

FILM-REVUE

MARY MILES MINTER dans

L’ESPIÈGLE

Comédie

Scénario de FRANCES MARION d’après le Roman de L.-M. MONTGOMERY Mise en scène de WILLIAM D. TAYLOR

Les époux Mathieu, deux braves fermiers sans enfant, attendent ce jour-là l’arrivée d'un robuste garçon qu’ils ont demandé au Directeur d’un Orphelinat de la région pour les aider dans leurs tra-f -aux... Or, quelle n’est point leur surprise * en voyant apparaître, chargée d’un lourd panier, une pauvre et chétive adolescente de 14 ans à peine!

Certes, elle paraît animée des meilleurs sentiments, mais elle a le grand tort de ne pas être un garçon...

Josette — c'est le prénom de l’orpheline -— qui se croit déjà l’enfant gâtée de la maison, est bien déçue en apprenant qu’il y a maldonne!

ment sur la ferme: le père Mathieu mourait subitement et sa femme, à quelque temps de là, devenait presque aveugle!

Se souvenant fort à propos de tous les bienfaits dont elle avait été comblée et de la solide instruction qu’elle avait reçue, Josette pour faire face à la situation sollicitait le poste d’institutrice du village devenu vacant. Du jour au lendemain, sa demande était agréée malgré l’opposition irréductible d’un voisin grincheux qui avait toujours vécu en mauvaise intelligence avec les époux Mathieu.

Cette animosité sournoise allait être bientôt pour la nouvelle maîtressed’école le point de départ d.une odieuse cabale

Emus par ses larmes, les braves fermiers consentent néanmoins à la garder, faute de mieux! D’ailleurs, par la suite, ils n’ont pas à s’en repentir, car Josette devenue après un sérieux apprentissage leur .fille adoptive, leur rend peu à peu de réels services, bien qu’elle soit trop souvent l’hêroïne d’une foule d’espiègleries plus extravagantes les unes que les autres; mais ces espiègleries partent d’un si bon naturel qu’on est bien obligé de les pardonner et d’en rire!

Quelques ânnées plus tard, alors que Josette venait de terminer de sérieuses études et de remporter tous les premiers prix, le malheur devait s’abattre lourdehabilement montée et fertile en regrettables incidents. Toute autre que Josette eût renoncé à la lutte en s’avouant vaincue; mais elle, tenant tête à l’orage avec sérénité, ne tardait pas à faire la conquête de tous les cœurs et à désarmer ses pires ennemis...

Pour comble de bonheur, sa mère adoptive recouvrait enfin la vue grâce à l’intervention d’un spécialiste, et Josette dont les rares mérites avaient été remarqués depuis quelque temps déjà par un charmant garçon du village, allait trouver en lui un protecteur légal... et un excellent régisseur pour la ferme tandis qu’elle continuerait à se consacrer à ses chers élèves!

FILM-REVUE

INTERVIEWS-EXPRESS

ROBERT BOUDRIOZ

RANDE animation sur le quai (|Ti l’Orient-Express, gare de l’Est. La troupe de la Chaussée des Géants s’embarque pour Vienne. Avec beaucoup de - peine, nous arrivons à accaparer quelques instants Robert Boudrioz, qui veut bien nous donner ses impressions.

Pour le choix de mes paysages, j’en ai longuement parlé avec Pierre Benoît, et les extérieurs ont été choisis ensemble.

Mes interprètes, vous les connaissez. Ce sont: « Mme Ya'nova » (Lady Ar-buckle); « Mlle Jeanne blelbling » (An-tiope), « le prince Youca Troubetzkoi » (Reginald),. « Armand Tallier » (François Gérard) et « Philippe Hériat ».

Les crédits mis à ma diposition atteignent près de deux millions Ils me permettent de donner à la réalisation toute l’ampleur possible. Comme tableau de résistance, vous aurez la prise d’une ville, avec tous les procédés de la guerre moderne, sans oublier l’artillerie lourde.

M. René Fernand a assumé la direction générale des opérations. Les décors d’intérieurs ont été exécutés sur les maquettes du peintre Marco de Gastyne. Mon assistant est N.-E!-C. Paton et mee opérateurs Brun, Arnoux et Guillemin. Enfin, « La Chaussée des Géants » sera éditée par Aubert.

Et Robert Boudrioz, tout souriant, rejoignit ses compagnons de voyage qui le réclamaient joyeusement aux portières du wagon.

ANDRE HUGGN

Après plusieurs mois de labeur acharné, André Hugon a mis la dernière main à l’Arriviste. Le roman célèbre de Félicien Champsaur a reçu une réalisation ci-négraphique éblouissante et dispendieuse Là aussi, l’argent ne fut pas ménagé pour obtenir la maximum de somptuosité' et de vraisemblance.

J’ai eu beaucoup de mal, nous déclare l’heureux réalisateur. J’ai moi-même établi toutes les maquettes de mes décors et l’un d’eu m’a, en particulier, causé bien des soucis et d’interminables recherches.

Je veux parler du décor reproduisant à l’échelle et dans tous ses détails, la sa H des séances de la Chambre des Députés. On a bien voulu me dire-que j’avais pleinement réussi. Tant mieux, car ce serait à désespérer de la prise de vues.

Le film est aujourd’hui entièrement monté et j’attends la présentation officielle que va faire Louis Aubert en toute confiance. Dans le succès que j’escompte, je n’oublie pas tous les bons artisans des heures laborieuses et pénibles, tet en particulier, mes vaillants interprètes, Henri Baudin, Jane Helbling, Ginette Maddie, Pierre Blanchard, Dalleu, Jean d’Yd, Camille Bert, Charlier.

André Hugon a aussi un mot reconnaissant pour ses deux excellents opérateurs Gibory et Quintin qui auront contribué à faire de l’Arriviste, un des grands films de la production française.

RENE HERVIL (

Depuis trois mois, et bien davantage, si l’on compte les mois de préparation. René Hervil tourne Paris. Jamais peut-être, un film n’a suscité, pendant sa réa-. lisation, un tel mouvement de curiosité et de sympathie. Puissamment soutenu et secondé par les producers du film: MM. Delac et Vandal, ainsi que par son éditeur, M. Louis Aubert, René Hervil peut dire qu’il a eu tout à sa disposition et que rien ne lui a manqué.

J’avais fort à faire avec un pareil sujet, nous déclare-t-il. Paris, c’est un gros morceau, mais je n’aurais jamais soupçonné qu’il eut de telles aptitudes photogéniques. Vous savez que nous nous sommes promenés un peu partout, à la journée des Drags, à l’abbaye de 1 hélème, au Château Caucasien, aux bals et aux feux d artifices du 14 juillet, dans les

FILMREVUE

maisons de couture, dans les usines, sur les quais de la Seine, au quartier Latin, au Casino de Paris.... j’en suis tout étourdi... comme chante la gracieuse Manon. Et cependant, je n’en suis plus à mon premier voyage... cinématographique.

Enfin, tout sera bientôt terminé. Et le public professionnel sera appelé à en juger, le 1 er octobre, à la présentation du Gaumont-Palace... Puis viendra Knock ou le Triomphe de la Médecine que je m’apprête à commencer, toujours pour Delac, Vandal et Aubert... Mais, c’est une autre histoire que je vous conterai dans.... X...:. mois.

PIERRE MARODON

J’aurais été très heureux de joindre à ces interviews-express, celle de Pierre

Marodon, l’habile réalisateur de Buridan ou La Tour de Nesle qui s’est attaqué à ce monument littéraire grandiose, la Salammbô* de Flaubert. Mais Marodon est déjà depuis près de deux mois à Vienne, où il tourna ardemment dans des décors fastvteqx, qui laisseront Jes Américains rêveurs. Je lui ai donc écrit, croyant un peu naïvement que le réalisateur de Salammbô n’avait rien d’autre à faire qq’à m’envoyer ses impressions. Il m’a répondu par je télégramme suivant:

— En plein travail, sommes chauffés à blanc. Quelques renseignements et détails suivent. Amitiés.

Parbleu! j'aurais dû m’y attendre! Ah! ces informateurs!!! :

Robert JREVISE.

Les Jeux Olympiques dans i’Antiqullé

Les Films Sportifs, concessionnaires exclusifs du film «Les Jeux Olympiques», ont présenté, par les soins des Etablissements Aubert, une œuvre d’un caractère original, dont le seul titre indique bien l’esprit: « Les Jeux Olympiques dans l’Antiquité; Evocation des Temps helléniques ».

Ce film artistique, documentaire et sportif, est une sorte de prologue à la grande série des épreuves présentées chaque semaine, depuis Chamonix, par les Films Sportifs, détenteurs du monopole de la prise de vues cinématographiques pour la Ville Olympiade.

il retrace, dans une brillante évocation, les temps historiques du sport, et nous fait assister aux Jeux Sacrés d’Olympie dans, la tradition desquels M. Pierre de Coubertin puisa l’idée féconde des Olympiades modernes.

Grâce au concours du brillant et érudit compositeur, J. Nougues, des moniteurs ue l'école de Joinville, du cours de dan- se Jeanne Ronsay, d’admirables athlètes, et notamment MM. Achermann et Mau-vielle (les Athéna), M. Jean de Rovera a su réaliser une œuvre fort curieuse.

La reconstitution, scus la forme la plus esthétique, des compétitions grecques d’Olympie (courses, lutte, pugilat, lancer du disque et du javelot, combats armés, courses de chars, t rage au sort des athlètes, serment olympique et triomphe)

se recommandent particulièrement d’un grand souci de 'vérité et d’art.

A noter parmi les plus belles Grecques qui illustrent ce film d’un charme spécial, Mlles Mary Belson, Marcelle Basa, Elyane Darville et d’exquises danseuses de caractère. '

Echos

Le metteur en scène JEAN EPSTEIN réalise en ce moment, pour les FILMS ALBATROS, un drame ou Madame Nathalie LISSENKO, une fois de plus, nous donnera la mesure de son grand talent.

Avec chacune de ses productions et notamment Calvaire d’Amour, Kean, Les Ombres qui passent, la renommée de cette artiste, si vibrante et si pathétique, n’a cessé de croître en raison de son succès.

On se souvient qu’au cours des prises de vues du dernier grand film ALBATROS, Madame Nathalie LISSENKO avait été frappée de cécité temporaire; elle dut rester de longs mois daps l’obscurité la plus absolue; fort heureusement pour la belle tragédienne et pour l’art cinématographique, elle est à présent complètement rétablie, ainsi qu’en témoignera son émouvante interprétation de L’AFFICHE, que JEAN EPSTEIN compte pouvoir terminer dans le courant du mois d’octobre.

midis, il y a sept enfants à table chez moi: mes trois fils, un neveu, Lew’s Shaz, Jean Forest et André Rolane. Un pensionnat Monsieur!

— Pas de disputes pour les rôles? Pour les

costumes?

— ComL- les grands, monsieur; autant que leurs aîné. Exemple: Lewis Shaw tourne p:eds nus; ils avaient tous retiré leurs chausettes. Ils voulaient tous jouer pied« nus.

Lewîs Shaw, pour l’instant, comtemplé Jeanne Rollette (qu’an a déjà vue dans « Les deux Gîvrni-nes», Les deux Orphelins», qu’on verra dans 1 *Ernestine .jjfes deux Gosses: cette charmante artiste doit f "“Vouée aux deux).

Edouard .»lathé (Robert Dalboise) et Decœur (Millot) parlent théâtre devant le hibou d’Yvette Guilbert (Téphyrin’e), et Jean Forest les écoute, muet, attentif, sans bouger davantage que l’oiseau nqcturne empaillé.

— Au travail!

Jean Forest pèle des pommes de terre avec conviction sur le seuil de la roulotte; André Rolane reçoit des taloches — qui sont dans le film — Lewis Shaw, pieds nus (ah! ces pieds nus tant

Fanfan! Claudinet! vite!!!

Debout devant la porte de son studio de Neuil-' ly, M. Mercanton appelle les artistes qui doivent jouer les « Deux Gosses », dans le film t'ré du fameux roman de Pierre Decourcelle et qui sera édité par Phocéa.

Quatre gosses accourent.

-- Je croyafs que vous n e» aviez appelé que deux?

M. Mercanton se retourne vers moi. Ses yeux bien clair, ses lèvres gourmandes, son nez pointu, tout dans sa figure pétille de malice:

— Fanfan et Claudinet, ça fait quatre artistes: un pour Fanfan prem'ère .période, un autre Fanfan pour la deuxième période. Et autant pour Claudinet.

« Ah! dame, au ciné, l’unité de temps pas plus que celle de lieu d’ailleurs n’est observée. On n’est pas des classiques. On prend quelque-fois un personnage au berceau et à l’épilogue il se marie.

— C’est l’image de la vie.

— Voulez-vous que je vous présente les Fan-fans et les Claudmets?

Le plus grand, ce bîondin au regard rêveur, c’est Lewis Shaw, un Anglais de quatorze ans, qui a traversé la Manche pour devenir le fils abandoné par le comte de Kerlor: c’est Fanfan deuxième période; 1 autre grand, là bas: c’est

Claudinet deuxième période: Jean Forest, qnze

La « metteuse en scène » a plus de travail, mais la « maman » ne se plaint pas de ces belles couleurs à supprimer.

Sur les marches de la. roulette de a La Limace» (S'gnoret sera une limace répugnante à souhait) le petit clown Rolane boxe Lewis Shaw, qui pare les coups sans vouloir les rendre:

— Tu ne te défends pas?

— J’peux pas venir M’sieur. M arne Mercanton est en train de m’habiller.

L’habiller? S: on veut. Je vois Mme Mercanton, armée d’un ciseau, qui coupe, taille, déchire dans le chandail — et même la culotte du jeune Forest.

— Vous voyez; je le déguenille.

Jean Forest, un grand garçon, brun, au front large, aux beaux yeux couleur olive confite, »e laisse fajre avec une moue de regret.

Rien n’amuse autant un gosse, que d’abîmer ses habits; toute de même il préférerait le faire lui-même.

— Que! est ce petit clown souffreteux?

— André Rolane. Cinq ans et demi, mais déjà

vieil artiste. Il a tourné...

— Le petit Jacques, m’sieu Mercanton. J’étais chic, pas?

S: jeune et dé à si... acteur! Mais je me suis apitoyé à tort sur la figure pâlote d’André Rolane. On lui a fait un fard de teint pâle; on a cerné ses yeux bleus, amaigri ses joues, pour en faire un Claud:ne£ de première période: l’infortuné

petit gars de «La Limace ».

— Et pour f’nir la présentation, poursuit M. Mercanton, le fils à papa: Jean Mercanton c’est Fanfan première période. Quel âge as-tu, Jean?

D’un petit loupiol moins haut que ma cane, rosse, joufflu, aux cheveux dorés comme un soleil d’Italie, sort une petite voix aigue, nette, musicale: un grelot de cristal!

— Quatre ans et un mois.

— Jean non plus n’en est pas à son début. Il a tourné dans « Miarka, la fille à l’Ourse ». Il avait dix-sept jours.

— Un record?

— - Peut-être, je n’en suis pas sur.

Madame Mercanton, mince, agile, court après son fils — qui se sauve pour aller regarder la somnambule Yvette Guilbert — avec un tel entrain juvénile qu’on la cro'rait sa sœur aînée:

— Jean, viens ici, que je te palisse, toi aussi. Il a trop mine pour un I anfan mal nourri!

— C’est un poids trop léger, répond le sportif petit Anglais.

— - Elle doit vous donner du mal, votre jeune troupe, monsieur Mercanton?

— - Pas tant que ça; le tout c’est de familiariser les enfants avec le décor et les autres interprètes. Après, les laisser faire, en les guidant à peine. Tourner est pour eux un jeu, et non le moins agréable. Mon fils voudrait être de tous les films. Pour leur laisser ce « naturel » qui fait tout leur charme, je les fais vivre avec nous. Tous les

irés!), rêve, perdu; quant à Jean Mercanton, Dürre son petit doigt rose dans une narine miaule. Si c*est exprès, c’est bien imité, ix heures du soir. On s en va.

- Déjà!

- Déjà!

Ah zut! lâche André Rolane.

I. Mercanton sourit;

- Un jeu Monsieur, je vous dis, pour eux c est jeu.

3 : n DnVCD

FILM-REVUE

10 FILM-REVUE

LA PUBLICITÉ AU THÉÂTRE ET AU CINÉMA

Elle se justifié- dans Tun comme dans l’autre domaine

I F“\\ ANS ma dernière chronique, pu-11JB "bliée dans « Film Revue », je me y suis efforcé de prouver que Je cinéma, pas plus que le roman ni la, T. S. F. ns se faisaient concurrence.

Parmi les services que rend le cinéma au théâtre, j’ai omis d’en citer un, très important. Ce service consiste en une leçon: une leçon de publicité.

Je m’explique'.

Avant le cinéma (le cinéma trioihphant de ces dernières années), les directeurs des théâtres annonçaient leur spectacle au public de la façon la plus rudimentaire qui soit. Des petites affiches, des communiqués aux journaux, imprimés en caractères ordinaires et rédigés banalement, —; c’était tout.

Il fallait « valoir » aller au théâtre pour s’y rendre; rien ne provoquait ce désir, cette volonté chez les indifférents.

Les théâtres faisaient des affaires tout de même parce qu’ils étaient lés seuls divertissements offerts au public.

Mais le cinéma s’imposa bientôt, le cinéma américain arriva avec ses affiches illustrées, grandes comme des draps de lit!... Et l’on vit surgir des pages des journaux, des placards couvrant plusieurs colonnes. Et l’on vit se balader dans les rues des voitures-réclames avec qui seulg peuvent rivaliser comme dimension les wagons du train-bloc!...

— Charlatanisme! s’écrièrent d’abord les directeurs de théâtre, imbus de leur importance... Qu’un fabricant de confiture, qu’un marchand de nougat ou qu’un, forain recourt à de tels procédés pour lancer sa camelote, c’est dans son rôle. Çe n’est pas dans le nôtre, à nous les Chevaliers de l’Art Dramatique et Littéraire! »

Et ilfe laissèrent faire dédaigneusement s les prétendus charlatans du cinéma, qui, l

eux, laissèrent dire et parvinrent ainsi à s'attirer de solides et nombreuses clientèles en dépit du discrédit où on les tenait au début....

Çe succès devait forcément faire réfléchir les gens de théâtre.

Et on les voit qui, peu à peu emploient les mêmes procédés de publicité pour lancer leurs pièces.

Qui songerait à les blâmer?

Tout le monde y trouve son profit — y compris le public.

Car s’il est vrai que de la publicité tapageuse se fait parfois concernant des spectacles médiocres, c'est parce que, de bonne foi, les exploitants croyaient à la réussite de ces spectacles... Errare huma-num est... , |

D'ailleurs neuf fois sur dix les intéressés, avant de consentir à de tels frais de réclame, ont soin d’attendre que l’épreuve soit faite devant le public. Ce n’est qu’a-près qu’ils bluffent.

N’empêche que des directeurs de théâtre s’abstinent encore à employer l’ancien système et cela au nom de la dignité cL leur art.

— Nous ne sommes pas des boutiquiers! disent-ils... »

Mais si, mais si ce sont des boutiquiers, puisque leurs représentations ne sont pas gratuites et qu’ils en vivent...

Du moment qu’on fait payer ce qu’on donne on est boutiquier,!i n’y a pas à sortir de là... On peut être en même temps un artiste, du reste. L’un n’exclut pas l’autre. F. S.

FILM-REVUE

/• Notre « Boîte aux Lettres » est gratuite.

2• Il est répondu à trois questions par semaine.

3° Posez vos questions séparément et n«-mérotez-les.

4Q N’avons pas besoin de connaître votre nom ni adresse: signez d’un pseudo.

QUEST A. -— 1) Jean Lorette doit avoir près de trente ans. Aucun article à son sujet dans notre revue.

2) «Miarka, la fille de 1’ Ours» était interprété par Réjane, Jean Richepin, Ivor Novello, Desde-mona Mazza et Charles Vanel.

3) Lise Jaux interprète le. rôle de Mme Césarin dans « Vindicta- »; Marcelle Tüll« est le véritable nom de Lawrence Myrga.

MADELON. — i) Charles S. Chaplin, adresse:

1416, La Brea Avenue, Hollywood (Cal.) U.S.A.

2) Geneviève Felix, adresse, 33, rue du Simplon, Paris.

3) « Les quatres chevaliers de l’Apocalypse » et « Arènes Sanglantes » ont fourni à Rudolph Valentino ses meilleurs rôles.

VIOLETTE. — 1) Blanche Montel, adresse:

98, Avenue des Ternes, Paris.

2) Francine Mussey, adresse: 30, rue Faidherbe, Paris.

3) Daniel Mendaille, 80, rue Damrèmont, Paris.

AI ARGOT. — 1) Georges Vaultier est né en 1884.

2) Mae Murray est née en 1894.

3) Andrée Lionel a trente-cinq ans environ.

CHU-CHIN-CHOW. — 1) C’est « l’Union

Eclair», 12, rue Gaillon, Paris qui à édité «La Sultane de l’Amour » en 1919. Réédition coloriée par Pathé Consortium, l’an dernier.

2) France Dhélia, adresse: p/a G. P. C., 14 bis, Avenue Rachel, Paris.

3) Silvio de Pedrilli, adresse: 38, rue Juliette Lamber, Paris.

BOUDDHA. — 1 ) Gaston Rieffler, l’interprète du rôle de Mathis dans « La Pocharde » est revenu au chant et n’a pas tourné depuis deux ans.

2) Joe Hamman fait de la peinture, mais pas de théâtre.

3) « La Roue » est un succès artistique; nous regrettons de ne pouvoir en dire autant au point de vue financier; mais ce film qui a coûté près de trois millions n’a pas eu l’heur de plaire à bon nombre de directeurs de salles; mais sans doute, Abel Gance, trouvera-l-il tout le succès que mérite son film avec une version condensée en 4000 mètres (au lieu de 9000), qui doit paraître bientôt.

K ŒNIG SM A RK. — 1) Huguette Duflos est marié au comédien Raphaël Duflos; le ménage a deux enfants.

2) Georges Vaultier est marié à une artiste es- « pagnole.

3) Jaque Catelain est célibataire.

NEMO

N. B. — Aux questions nous parvenues après le dimanche sera répond* au numéro suivant.

Votre opinion et la nôtre

Sous ceife rubrique, nos lecteurs pourront émettre leur opinion sur tout ce qui concerne le cinéma. Nous mettons à leur disposition une espace de 25 lignes. Cependant les articles que nous jugerions dignes d’un intérêt général seront insérés en entier. Nos collaborateurs occasionnels à cette rubrique doivent toutefois nous faire* connaître leurs nom et adresse, mais peuvent signer d'un pseudo.

Ils restent entièrement responsables de leurs articles et la rédaction se réserve le droit d’insertion.

CHAPEAUX

Yves du Sabloir proteste qontre les immenses chapeaux de femmes qui gênent les spectateurs. Mettez de petits chapeaux, mesdames et mesdemoiselles, ou bien ne faites aucune difficulté pour enlever lé monument que vous portez sur la tête si quelqu’un vous le demande.

GRANDS SPECTATEURS

Un spirituel lecteur liégois nous envoie sa photo et pleure dans notre gilet. «*Je mesure 1 m. 90, nous dit-il, si vos charmantes lectrices pouvaient me voir les jambes fermement calées entre spectateurs et fauteuils, sans pouvoir les déplacer avant la fin du spectacle, elles auraient vite pie-tié des hommes grands. » Cher lecteur, si nous en jugeons par votre photo, dont nous vous remercions, vous êtes en effet, soit dit sans vouloir nous moquer de vous, un bien bel homme. Chois-sissez donc de préférence les places de fond de la salle, ce sont les meilleurs pour ceux qui ont de bons yeux.

REVUE DES FILMS DE L’ANNEE

Excellente idée de Daniel Chatton, qui voudrait voir en film en lin d’année, un film d’env. 3000 mètres, composé des plus jolies scènes des plus beaux films de l’année, avec, bien entendu, distribution de l’année. 11 faudrait pour cela une entente entre les diverses maisons d’édition, ce qui, après tout, pourra se réaliser un jour. En tout cas, l’idée est originale et mérite d’être reprise par quelqu’un.

NE PARLE PAS!

Certaines personnes ont la fâcheuse habitude, écrit Luis Bonate, de lire à haute voix les titres et de parler sans se gêner. C’est insupportable.

Echos

LE GENRE BURLESQUE. — Kaesmacher tourne actuellement au studio des « Cicognes », une comédie burlesque, interprétée par la gracieuse Mlle Zigran et Martial, le sympathique artiste tant appréc:é.

PLUS I AM AIS DE GUERRE! — Une firme

allemande Vsentera procha:nement un film intitulé « Nie wieder Krieg » (plus de guerre). Voilà un film que nous aimerions voir passer partout!

12

FILM-REVUE

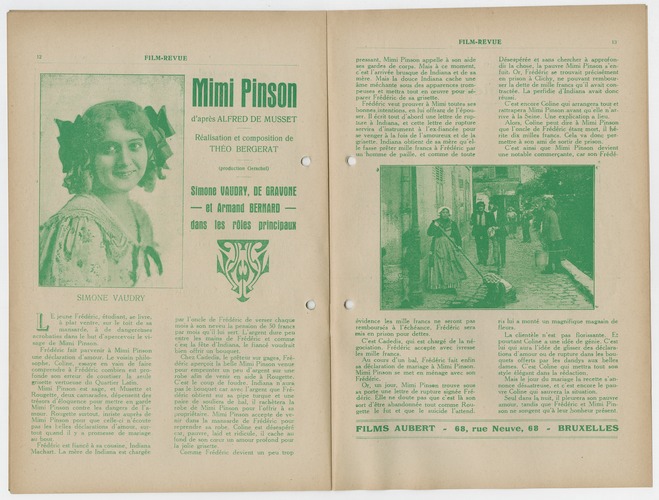

SIMONE VAUDRY

d’après ALFRED DE MUSSET

Réalisation et composition de THÉO BERGERAT

(production Gerschel)

Simone min, de grame — et Armand geraaid — dons tes rôles principe»

L E jeune Frédéric, étudiant, se livre, à plat ventre, sur le toit de sa J mansarde, à de dangereuses acrobaties dans le but d’apercevoir le visage de Mimi Pinson.

Frédéric fait parvenir à Mimi Pinson une déclaration d’amour. Le voisin philosophe, Coline, essaye en vain de faire comprendre à Frédéric combien est profonde son erreur de courtiser la seule grisette vertueuse du Quartier Latin.

Mimi Pinson est sage, et Musette et Rougette, deux camarades, dépensent des trésors d’éloquence pour mettre en garde Mimi Pinson contre les dangers de l'amour. Rougette surtout, insiste auprès de Mimi Pinson pour que celle-ci n’écoute pas les belles déclarations d’amour, surtout quand il y a promesse de mariage au bout.

Frédéric est fiancé à sa cousine, Indiana Machart. La mère de Indiana est chargée

par l’oncle de Frédéric de verser chaque mois à son neveu la pension de 50 francs par mois qu’il lui sert. L’argent dure peu entre les mains de Frédéric et comme c’est la fête dlndiana, le fiancé voudrait bien offrir un bouquet.

Chez Cadedis, le prêteur sur gages, Frédéric aperçoit la belle Mimi Pinson venue pour emprunter un peu d’argent sur une robe afin de venir en aide à Rougette. C’est le coup de foudre. Indiana n’aura pas le bouquet car avec l’argent que Frédéric obtient sur sa pipe turque et une paire de souliers de bal, il rachètera la robe de Mimi Pinson pour l’offrir à sa propriétaire. Mimi Pinson accepte de venir dans la mansarde de Frédéric pour reprendre sa robe. Coline est désespéré car, pauvre, laid et ridicule, il cache au fond de son cœur un amour profond pour Ja jolie grisette.

Comme Frédéric devient un peu trop

FILM-REVUE

pressant. Mimi Pinson appelle à son aide ses gardes de corps. Mais à ce moment, c’est l’arrivée brusque de Indiana et de sa mère. Mais la douce Indiana cache une âme méchante sous des apparences trompeuses et mettra tout en œuvre pour séparer Frédéric de sa grisette.

Frédéric veut prouver à Mimi toutes ses bonnes intentions, en lui offrant de l’épouser. 11 écrit tout d’abord une lettre de rupture à Indiana, et cette lettre de rupture servira d’instrument à l’ex-fiancée pour se venger à la fois de l’amoureux et de la grisette. Indiana obtient de sa mère qu’elle fasse prêter mille francs à Frédéric par un homme de paille, et comme de toute

Désespérée et sans chercher à approfondir la chose, la pauvre Mimi Pinson s’enfuit; Or, Frédéric se trouvait précisément en prison à Clichy, ne pouvant rembourser la dette de mille francs qu’il avait contractée. La perfidie dlndiana avait donc réussi.

C’est encore Coline qui arrangera tout et rattrapera Mimi Pinson avant qu elle n’ar-rive à la Seine. Une explicatiop a lieu.

Alors, Coline peut dire à Mimi Pinson que l’oncle de Frédéric étant mort, il hérite dix milles francs. Cela va donc permettre à son ami de sortir de prison.

C’est ainsi que Mimi Pinson devient une notable commerçante, car son Frédé-

évidence les mille francs ne seront pas remboursés à l’échéance, Frédéric sera mis en prison pour dettes.

C’est Cadedis, qui est chargé de la négociation. Frédéric accepte avec ivresse les mille francs.

Au cours d’un bal, Frédéric fait enfin sa déclaration de mariage à Mimi Pinson. Mimi Pinson se met en ménage avec son Frédéric.

Or, un jour, Mimi Pinson trouve sous sa porte une lettre de rupture signée Frédéric. Elle ne doute pas que c’est là son sort d’être abandonnée tout comme Rougette le fut et que le suicide l’attend.

ris lui a monté un magnifique magasin de fleurs.

La clientèle n’est pas florissante. Et pourtant Coline a une idée de génie. C’est lui qui aura l’idée de glisser des déclarations d’amour ou de rupture dans les Fx>u-quets offerts par les dandys aux belles dames. C’est Coline qui mettra tout son style élégant dans la rédaction.

Mais le jour du mariage la recette s’annonce désastreuse, et c’est encore le pauvre Coline qui sauvera la situation.

Seul dans la nuit, il pleurera son pauvre amour, tandis que Frédéric et Mimi Pinson ne songent qu’à leur bonheur présent.

FILMS AUBERT

68, rue Neuve, 68

BRUXELLES

FILM-REVUE

Notes d’un profane

Suis-je photogénique?

ï; ’AI, comme tout le monde, une carte d'identité. Tout Belge âgé de quinze ans doit en avoir une, parce que, à quinie ans, on a une identité. A quinze ans, on doit attendre encore un an pour aller voir des films qui ne plaisent pas à la commission de contrôle, mais enfin, on a une identité qui doit être décrite sur une carte délivrée par la police. Sur la mienne, on mentionné que je suis un tel, que ma femme eri est une autre, que je mesure un mètre soixante, que j'habite telle rue, tel numéro, que j'exerce la noble profession d’homme de lettres* et que je suis né à une date déterminée. Presque toutes les personnes de mon importance sont nées à une date déterminée. Ainsi va le monde.

J'ai eu, au temps de ma chaste et paisible jeunesse, un permis de pêche qui donnait bien plus de détails précis sur ma précieuse personnalité. Le permis de pêche, eh effet, 'signalait que j’avais un front moyen, un nez moyen et une bouche moyenne II n’ajoutait pas que j’avaiâ aussi une intelligence moyenne, mais ça* c’était sous-entendu. Mais jamais, jamais, entendez-vous, aucune pièqe d’identité officielle n’a mentionné que j’étais photogénique. Déplorable lacune! Il me semble que l’on devrait commencer par là. Il y a des gens qui sont médecin, avocat, journaliste ou moucheur de chandelles, mais ça n’a pas d’importance, puisqu’ils le savent et qu’ils ont le culot de tirer profit de leur métier. Il serait bien plus intéressant de savoir si l’on est photogénique, et je crois bien que sonnera un jour à la pendule de l’histoire l’heure solennelle où l’on fera mention de cette particularité sur toutes les pièces d’identité.

D’abord, photogénique, le suis-je? Je me suis souventés fois regardé dans une glace, (j’ai même cette singulière habitude quand je me rase), mais le front moyen, le nez moyen, la bouche moyenne, et toutes les autres choses moyennes dont s’a-doment ma sympathique anatomie ne me disaient pas grand’ chose. Alors, on m’a conseillé d’entrer dans une baraque, à la foire, où il y avait des glaces spéciales: c’étaient en effet, des glaces plus ou moins

tordues, probablement par la chaleur. Dans les unes, je paraissais gros et court, dans les autres, je semblais long et maigre. Après tout, c’est peut-être ça, la photogénie, de pouvoir se grossir ou s’amincir d’après les rôles qu’on doit jouer pour l’écran. Fatty ou poteau télégraphique, onÇ peut transformer à volonté.

Une chose, en tout cas, est certaine. Si je suis (photogénique, par contre, je ne suis pas boxygénique. J’en ai fait l’expérience conciliante également à la foire, le même jour où je suis allé me contempler dans les glaces surdites. Devant une loge de lutteurs, une femme superbe lançait, sous la forme d un gant, un défi a tout les amateurs dé lutte. Comme si l’on pouvait faire quelque chose d’un seul gant! Si encore elle m’avait jeté la paire, j’aurais pu me faire beau, le dimanche. En tout cas, elle m’avait remarqué: j’avais remarqué qu’elle m’avait remarqué; et moi, j avais remarqué qu’elle avait remarqué que j’avais remarqué qu’elle m’avait remarqué. Aussi, elle me fit entrer dans sa tente, comme Achille. Après quelques prouesses accomplies par ses camarades, elle se disposa à lutter avec moi. L’instant solennel était arrivé. J’allais savoir si, oui ou non, j étais boxygénique. V,

Mais, me direz-vous, la lutte, ça n’est pas la boxe! iNon, mais la lutte et la boxe sont soeurs. Ceux qui sont luttogénique sont, d’ordinaire, boxygéniques. Et d’ailleurs, il faut commencer par le commencement. Je me mis donc à lutter avec l’imposante forairife.,

11 faut savoir que je m’y pris assez mal, au début, car elle me souffla à l’oreille que ce n’était pas ici l’endroit, en présence d’un public aussi nombreux que choisi, de faire une prise de doigts ou des crocs-en-jambe. Aussi, me glisse t elle à un moment donné: « La ceinture! La ceinture! » Avec ça, que je lui aurais passé la ceinture de cuir qui remplaçais mes bretelles! Comment aurais-je retenu mon pantalon? Cependant, peu après, elle m’apprit ce que c’est qu’un tour de tête à la Arpin, et la parade d’un tour de tête par le pont. De tous ces tours de tête, ma

FILM-REVUE

tête commençait à tourner. Elle m’enseigna le deuxième temps d’un tour de hanche en tête et la cravate à la François le Bordelais.Ça m’a coûté gros: il paraît que, lorsqu on fait la ceinture, on perd son por-tëmcnnâie. J ai toujours pensé qu’il avait changé de propriétaire à Ja suite d’un coup dé ceinture à rebours.

; Mais je sus me consoler de cette perte, parce que, maintenant au moins, j’étais fixé. Je ne suis pas lutto-, ni boxygénique. Suis-je photogénique? That is the question, comme dirait ma femme à journée, qui connaît ses classiques., Le problème se pose toujours et demeure angoissant. J ai m déjà souvent espéré qu’une jolie étoile de \ iriéma, Mary Pickford, France Dhélia, ou une autre, are remarquerait dans La.

salle comme la lutteuse m avait remarqué à la foire. Pas du tout! Elles continuaient à jouer leurs rôles sur l’écran, et faisaient même semblant de ne pas me voir. Si j’avais été photogénique, elles seraient sûrement sorties" du cadre pour venir me demander de jouer un rôle à leurs côtés.

De sorte donc que ma photOgénie est toujours incertaine. J’ignore toujours si je ferais bonne figure au cinéma comme je fais bonne figure dans le monde. Jusqu’à la consommation dés siècles, — là seule consommation dont le prix n’a paé été augmenté, — je serai dans le doute.

Si quelque jolie lectrice de la « Film-Revue» veuf m’éclairer sur ce point, je suis à sa disposition de dix à onze heures du soir. „ * G. P.

UN FILM AVEC HARRISON FORD ET EN ID BENNET. — « Le Ré veil d’un Fou », tel est le litre du film, dont les rôles principaux sont interprétés par Harrison Ford et Enid Ber net. Le 3Ôénario de ce film montre le danger qu’il'y a a vivre dans le mensonge, une fois que I on a commencé à mentir. C’est Harold Shaw qui s est chargé dé la mise en scène.

N IT A NALDI A PARIS. — Mit* Naldi la pre-ni,ère# des « Vamp3 » américaines, qui joint le charme au talent, est arrivée hier matin à Paris, vènant dé New \ ork: L’artiste, après avoir essayé pendant la journée les robes qu’elle doit porter dans le prochain film de Rudolph Valentino, dont elle sera la «leading lady », à pris lé train pour Nice.

Le film qui réunira .comme protagonistes Rüdÿ et Nita se passe en Espagne, sous le règne de Pierre le Cruel.

«SURCOUF.». — La Compagnie Cinématographique dirigée par M. Luitz-Morat, a tourné ces jours derniers le film de « Surcouf » dans le port de guerre de Lorient; c’est le vieux vaisseau « Bourrasque » qui fut mis à la disposition de. la Compagnie par ia Marine, ainsi qu’un détachement du bataillon de fusiliers marins.

Les organisateurs ont pris également un film en mer par gros temps. Opérateurs et artistes ont tourné sous l’île de Groix, au milieu des rafales du vent, de pluie et des embruns; Bravant roulis et tangage, le dundee de Surcouf a glorieusement manœuvré sur les vagues déferlantes et donnera au public de l’écran des sensations d’un réalisme vécu.

Le PROCES POUR « QUO VADIS— On

s’occupe beaucoup en ce moment, dans tous les milieux cinématographiques, d’un grand procès qui va simultanément se plaider dans toutes les capitales européennes.

Il s’ag t du film Me Pierantoni et Me Soro, du barreau de Rome, «ont à Paris, Londrest Berlin et Barcelone dans l’attente. FONDUS ET FLOUS. — M. Réné Claif ter mi ne « Le Fantôme du Moulin-Rouge », dont MM. peorge$ Vaultier, Davert, Mmes Sandra Milowa-hoff, Madeleine Rodriguez sont les principaux in- ' terprètes. On dit que la réalisation renferme uné 1 série de- clous d’une, technique-nouvelle et inatr • tendue, comprenant des trucs d’apparition, de disparition et de poursuite de fantômes qui peuvent se comparer à ceux du «Voleur de Bagdad». ' Mme GERMAINE DULAC va commencer prochainement un nouveau film d’après la pièce danoise de Molbeck: « Opad »; Puis, viendra, pour compte d’une firme polonaise, un « Chopin » de coriception très neuve, de curieuse et très artistique réalisation. LA PRINCESSE Japonaise Sameyama qui devait jouer dan* « La nuit de la revanche », le film de M. Markus, est remplacée par Paulette Dorys, une jeune artiste que l’on a remarqué dans. « Ce pauvre chéri » et dans les a Ailes brûlées » aux côtés xde Mathot. ' POUR SA MISE EN SCENE de « Madame Sans-Gêne », M. Léonce Perret vient de choisir comme assistant, M. Jean Durand qui fut, durant des longues années, chez Gaumont, où il a produit de nombreux films. C’est un travailleur ardent, un technicien averti et de plus un artiste' remarquable. C’est Mlle Georgette Sorelle, douée de grâce et de talent, qui personnifiera dans « Madame Sans-Gêne », la belle duchesse de Rovigo, rôle tenu à la création — et avec quel éclat, avec quel suc-sès! — par Mlle Cécile Sorel. LE PROCHAIN FILM DE VIOLA DANA. — Le prochain film où paraîtra Viola Dana porte comme titre: « Le Bandit des Coeurs ». Ce film a été mis en scène par. Oscar Apfel. Les vues ont été prises par le camaraman John Arnold. Les auteurs du scénario sont Fred Kennedy èt John Myton. On assure que ce film fera époque dans la carrière de miss Viola Dana. ENCORE UN FILM TOURNE DANS LE PA Y S DES PFIOQUES. — On peut dire que, réellement, le pôle Nord est à la mode en ce moment. Une grande compagnie américaine vient de lancer un film, intitulé « The Chechacos », dont la plupart des scènes ont été tournées au paya des Esquimaux et des phoques. On nous assure que ce film présente un grand intérêt documentaire.. On le verra probablement vers 1 mois de février ou mars.

édition française et flamande, est

de toute la Belgique, le mieux indiquée comme revue de famille. Elle est, de par son tirage de plusieurs milliers, de par son contenu agréable pour tout ce qui regarde le Cinéma, et par son programme hebdomadaire qu’elle offre en supplément, la seule Revue convenant à la plupart des Cinemas Belges. Dans les Cinemas où vous pourriez éventuellement ne pas trouver FILM REVUE vous feriez bien de vous renseigner auprès de la Direction.

De notre côté nous ferons tout notre possible pour vous donner pleine satisfaction et en même temps nous sollicitons poliment votre collaboration.

La Rédaction

Administration et Rédaction:

Courte rue de /'Hôpital. 16, Anvers,

Imprimerie « Excelsior », s. a., Anvers

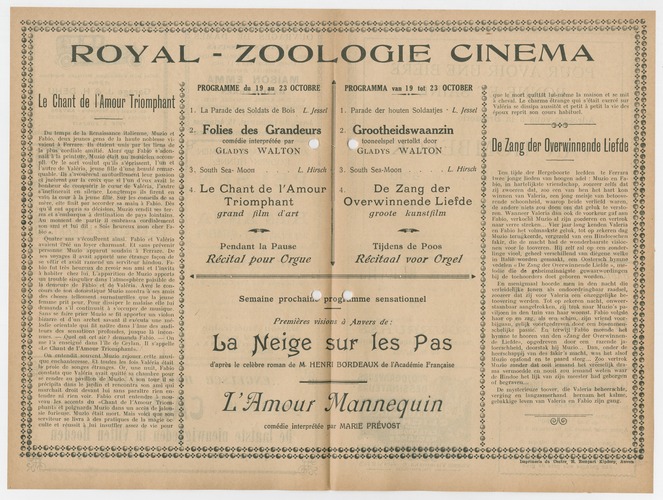

ROYAL - ZOOLOGIE CINEMA

|| Le Chant de l’Amour Triomphant I

PROGRAMME du 19 au 23 OCTOBRE

1. La Parade des Soldats de Bois L. Jessel

T V Du temps de la Renaissance italienne, Muzio et V 0 Fabio, deux jeunes. gens de la haute noblesse vi- 0 V vaient à Ferrare. Ils étaient unis par les liens de

V“(3> la plus cordiale amitié. Alors qu.e Fabio s’adon- 0 T nait à la peinture, Muzio était un musicien accompli. Or lê sort voulut qu’ils s’éprissent, l’un et (J TA l’autre de Valeria, jeune fille d’une beauté remar- «S» 3 South Sea- Mnnn quable. Ils s’avouèrent mutuellement leur passion 9 » % et jurèrent .sur la croix que si l’un d’eux avait le *« bonheur de conquérir le cœur de Valéria, l’autre 0 % s’inclinerait en silence. Longtemps ils firent en **« vain la cour à la jeune fille. Sur les conseils de sa

A mère, elle finit par accorder sa main à Fabio. Dès «J»

AjJ, qu’il eut appris sa décision, Muzio vendit ses ter- 0 A res et s’embarqua à destination de pays lointains. <;

A Au moment de partir il embrassa cordialement 0 a A son ami et lui dit: « Sois heureux mon cher Fa- «t

<0 Quatre ans s'écoulèrent ainsi. Fabio et Valéria

@ avaient créé un foyer charmant. Et sans prévenir

•9) personne Muzio apparut soudain à Ferrare. De @«J» ses voyages il avait apporté une étrange façon de T Q se vêtir et avait ramené un serviteur hindou. Fa- V" bio fut très heureux do revoir son ami et l’invita T î» 0 à habiter chez lui. L’apparition de Muzio apporta

0»** un trouble singulier dans l’atmosphère paisible de t î*0 la demeure de Fabio et de Valéria. Avec le con-

«î* cours de son domestique Muzio montra à ses amis

«î»0 des choses tellement surnaturelles que la jeune A 0<* femme prit peur. Pour dissiper le malaise elle lui ttj,

î*0 demanda s’il continuait à s’occuper de musique. A Sans se faire prier Muzio se fit apporter un violon ** 0 bizarre et d’un archet savant il exécuta une mé- A @*ï* lodie orientale qui fit naître dans l’âme des audi-

<0 leurs des sensations profondes, jusque là incon- A 0*î4 nues. —.Quel est cet air P demanda Fabio. — On % me l’a enseigné dans l’île de Ceylan. Il s’appelle A ** «Le Chant de l’Amour Triomphant».

2! On entendit souvent Muzio rejouer cette musi- Q que enchanteresse. Et toutes les fois Valéria était < la proie de songes étranges. Or, une nuit, Fabio 0 A constata que Valéria avait quitté sa chambre pour A jt, se rendre au pavillon de Muzio. A son tour il se 0 ...A précipita dans le jardin et rencontra son ami qui 0 ... marchait droit devant lui sans paraître rien en- 0 <0 bîndre ni rien voir. Fabio crut entendre à nou- veau les accents du «Chant de l’Amour Triom- 0

...0 pliant» et poignarda Muzio dans un accès de jalou- .*«

0.% sie furieuse. Muzio était mort. Mais voici que son 0 *, Q) serviteur se livra à des pratiques de la magie oc- «J» culte et réussit à lui insuffler assez de vie pour 0 *> 0

2 Folies des Grandeurs

comédie interprétée par (

Gladys WALTON

L Hirsch

4. Le Chant de FAmour Triomphant

grand film d’art

Pendant la Pause

Récital pour Orgue

PROGRAMMA van 19 tot 23 OCTOBER

1. Parade der houten Soldaatjes • L. Jessel

2 Grootheidswaanzin

I tooneelspel vertolkt door

que le mort quittât lui-même la maison et se mit à cheval. Le charme étrange qui s’était exercé sur Valéria se dissipa aussitôt et petit à petit la vie des époux reprit son cours habituel.

Gladys WALTON

! Oe Zang der Overwinnende Liefde 1!

3. South Sea-Moon

. L. Hirsch

4. De Zang der Overwinnende Liefde

groote kunstfilm

Tijdens de Poos

Récitaal voor Orgel

Semaine prochain programme sensationnel

Premières visions à flnvers de:

La jSfeige sur les pas

d’après le célébré roman de M- HENRI BORDEAUX de l’Académie Française

L’fflmour Mannequin

comédie interprétée par MARIE PRÉVOST

Ten tijde der Hergeboorte leefden te Ferrara twee jonge lieden van hoogen adel: Muzio en Fabio, in hartelijkste vriendschap, zoozeer zelfs dat zij zwoeren dat, zoo een van hen het hart kon winnen van Valeria, een jong meisje van betoove-rende schoonheid, waarop beide verliefd waren, de andere niets zou doen om dat geluk te verstoren. Wanneer Valeria dan ook de voorkeur gaf aan Fabio, verkocht Muzio al zijn goederen en vertrok naar verre streken... Vier jaar lang kenden Valeria en Fabio het volmaakste geluk, tot op zekeren dag Muzio terugkeerde, vergezeld van een Hindoeschen fakir, die de macht had de wonderbaarste visioenen voor te tooveren. Hij zelf zal op een zonderlinge viool, geheel verschillend van diegene welke in Italië worden gemaakt, een Oostersch hymne vedelen « De Zang der Overwinnende Liefde », melodie die de geheimzinnigste gewaarwordingen bij de toehoorders doet geboren worden.

En menigmaal hoorde men in den nacht die verleidelijke tonen als ondoordringbaar raadsel, zoozeer dat zij voor Valeria een onzeggelijke be-toovering werden. Tot op zekeren nacht, onweerstaanbaar aangetrokkén, zij trok naar Muzio’s paviljoen in den tuin van haar woonst. Fabio volgde haar op en zag, als een schim, zijn vriend voorbijgaan, gelijk voortgedreven door een bovenmen-schelijke passie. En terwijl Fabio meende het hymne te hooren van den ((Zang der Overwinnende Liefde», opgedreven door een razende ja-loerschheid, doorstak hij Muzio... Dan, onder de heerschappij van des fakir’s macht, was het alsof Muzio opsfond en te paard steeg... Zoo vertrok Muzio zonder dat ooit iemand het vreeselijk drama vermoedde en nooit zou iemand weten waar de Hindoe het lijk van zijn meester had geborgen of begraven...

De mysterieuze toover, die Valeria beheerschte, verging en langzamerhand hernam het kalme, gelukkige leven van Valeria en Fabio zijn gang.

Imprimerie du Centre, 26. Rempart Kipdorp,

Anvers