Programma van 12 tot 18 sep. 1930

Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#691

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma

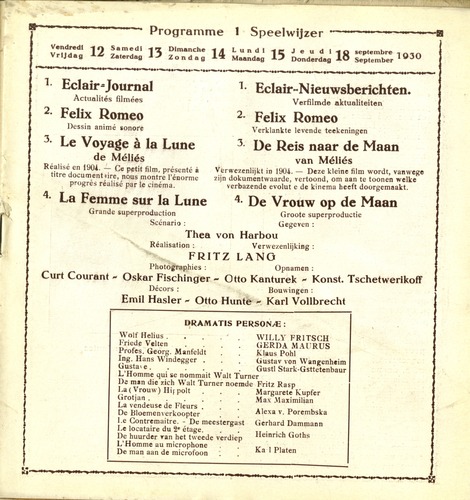

Programme 1 Speelwijzer

Vendredi

Vrijdag

Samedi

Zaterdag

Dimanche

Zondag

Lundi

Maandag

J e u d i * Q septembre -i q -» r» „ ÎO September

Donderdag

1 Eclair* Journal

Actualités filmées

2- Felix Romeo

Dessin animé sonofe

3- Le Voyage à la Lune

Réalisé en 1901. — Ce petit film, présenté à titre documentdre, nous montre l'énorme progrès réalisé par le cinéma.

1- Eclair-Nieuwsberichten.

Verfilmde aktualiteiten

2- Felix Romeo

Verklankte levende teekeningen

3 De Reis naar de Maan

van Méliés

Verwezenlijkt in 1904. — Deze kleine film wordt, vanwege zijn dokumentwaarde, vertoond, om aan te toonen welke verbazende evolut e de kinema heeft doorgemaakt.

4- La Femme sur la Lune 4 De Vrouw op de Maan

Grande superproduction Groote superproductie

Scénario: Gegeven :

Thea von Harbou

Réalisation: Verwezenlijking :

FRITZ LANG

Photographies: Opnamen :

Curt Courant - Oskar Fischinger - Otto Kanturek " Konst. Tschetwerikoff

Décors: Bouwingen :

Emil Hasler - Otto Hunte -, Karl Vollbrecht

DRAMATIS PERSONÆ:

Wolf Helius .

Friede Velten Profes. Georg. Manfeldt Ing. Hans Windegger .

Gustafe.

L'Homme qui se nommait Walt Turner De man die zich Walt Turner noemde Fritz Rasp

WILLY FRITSCH GERDA MAURUS Klaus Pohl

Gustav von Wangenheim Gustl Stark-Gsttetenbaur

La (Vrouw) Hifpolt

La vendeuse de Fleurs .

De Bloemenverkoopter

I.e Contremaître. - De meestergast

Le locataire du 2" étage.

De huurder ran het tweede verdiep L’Homme au microphone De man aan de microfoon

Margarete Kupfer Max Maximilian

Alexa v. Porembska

Gerhard Dammann

Heinrich Goths

Ka l Platen

La Femme sur la Lune

Le jeune ingénieur Helius, disciple fidèle du professeur Manfeldt, s efforce depuis des années de résoudre le problème de l’aviation interplanétaire, il est secondé dans sa tâche par son ami Windegger. Les travaux avancent sans relâche, mais qui osera expérimenter la fusée géante, et s’élancer dans les régions inconnues de l’éther? Hélius décide d’entreprendre cette folle équipée le jour où il apprend que la femme aimée, Friede Veiten, s’est fiancée à Windegger. Il garde le secret sur ses intentions, mais Friede devine son projet et le supplie de ne pas partir sans elle et Windegger. Le jour du départ approche: les jeunes savants ont choisi la lune comme but de leur envolée. Ils emmèneront comme passager le professeur Manfeldt, fut-ce au risque de sa vie. Ils devront aussi se résoudre à prendre à bord Walt I urner, délégué d’un groupe de financiers qui veulent s’assurer un droit de priorité sur l’exploitation éventuelle de 1 or lunaire, et qui ne reculent devant aucune menace, aucune chantage, pour mettre leur plan à l’exécution.

A faube du 12 mai 19.., l’immense obus-fusée sort de son hangar, tout paré pour le grand voyage. Après de longues manœuvres, Hélius, aux appareils de contrôle, donne le signal du start. Saluée par les cris d'enthousiasme de i 0.000 spectateurs, la fusée jaillit de sa cuve, avec une vitesse inouïe qui, durant les 8 premières minutes, augmente jusqu’à 1 1.200 mètres par seconde. Bientôt, la couche atmosphérique est dépassée. Les voyageurs, ayant surmonté les troubles causés par cette ascension ultra-rapide, reviennent à eux après un long évanouissement et découvrent un passager clandestin, le jeune

Gustave* âgé d une douzaine d années, j qui s’était glissé en contrebande dans un: costume de scaphandrier! !

Après 36 heures de voyage, agrémen- j tées de plusieurs phénomènes extraordi- ( nahes, la fusée prend contact avec la sur- j face de la lune et Manfeldt constate l’exis- j tence d’une atmosphère parfaitement res- j

L'Obus-fusée 6 minutes après le départ

pirable. Le professeur part en exploration, découvre parmi les roches lunaires, des blocs d’or énormes, et cette décou- S verte confirme en tous points sa théorie. ( Fou de joie, il se prépare à retourner avec j ses compagnons, mais Walt Turner, qui ) l’espionnait, le précipite dans l’abîme, où j le vieux savant trouve la mort. j

Turner, ses poches chargées d’or, re- j

GUINNESS

PILSNER URQUELL

PALE-ALE

BOCK GRUBER SCOTCH-ALE

SPATENBRAU

MUNICH

SPÉCIALITÉS:

BUFFET FROID

GIBIER

SALLES POUR BANQUETS

SPUTTER ERÈRES

EOURREUR5

vient alors vers la fusée, décidé à retourner seul à la terre, en abandonnant ses compagnons à leur triste sort.

Mais il est surpris par Helius, Windeg-ger et Friede. Une lutte terrible s’engage. Turner, tirant son browning, vise Helius, mais Windegger l’abat. Toutefois, la balle de Turner a frappé les appareils d’oxygène, à l’intérieur de la fusée, et les voyageurs constatent qu’il ne reste plus d’oxygène que pour deux personnes et un enfant. C’est alors que se révèle le caractère pusillanime et l'égoïsme de Windegger, qui pense seulement à son salut, et Friede s’aperçoit combien elle s’est trompée à l’égard de cet homme, qui tremble devant le danger.

Les deux hommes tirent au sort pour savoir qui devra rester sur la lune. Le sort désigne Windegger. Celui-ci est fou de terreur. Il refuse même le sacrifice de Friede qui lui offre de rester avec lui sur la lune pour adoucir son sort. Helius, croyant que Friede aime toujours Windegger, a pris 1 héroïque décision de lui céder sa place à bord de la fusée. Au moyen d’une soporifique, il endort Windegger. Mais Friede, méfiante ne boit pas le vin qui lui est offert, et s’enferme dans sa cabine, en prétextant la fatigue.

Hélius s’adresse maintenant à Gustave, son brave petit camarade, qu’il croit capable de faire démarrer la fusée. Largement pourvu de vivres, il attendra patiemment qu’une deuxième fusée, envoyée de la terre, vienne le délivrer. Gustave, près un dernier adieu à son grand ami, actionne les commutateurs. La fusée bondit, et se perd dans le firmament lunaire.

Lorsque Helius, tristement, se retourne, il voit devant lui Friede, la femme qui maintenant l'admire et l’aime, et qui a décidé de rester avec lui jusqu’à l’arrivée des secours terrestres.

De Vrouw op de Maan

De jonge ingenieur Helius, beproeft sinds jaren, in samenwerking met zijn vriend Windegger, het vraagstuk van de interplanetaire luchtvaart op te lossen. Reeds vóór dertig jaren had Professor Manfeldt wetenschappelijk de mogelijkheid de maan te bereiken vooruitgezet doch niets als hoon en spot geoogst. Hij leeft nu in de bitterste ellende, die slechts eenigszins gelenigd wordt door de vriendschap van Helius en diens geloof in zijn theorieën.

Wanneer de vrouw die hij liefheeft, Friede Velten, een studentin in de sterrenkunde, zich verlooft met Windegger, besluit Helius de tocht naar de maan te ondernemen, in gezelschap van Manfeldt. Hij houdt zijn inzichten geheim, doch Friede heeft zijn plan geraden en smeekt hem niet te vertrekken zonder haar en Windegger. Een vijfde passagier dringt zich op: Walt Turner, een gewetenloo-ze avonturier, afgevaardigd door een internationale financiersgroep, die zich de uitbating van het gebeurlijk op de maan voorhanden zijnde goud wil verzekeren. Geen middelen zijn hem te laag om zijn doel te bereiken: bedreigingen, diefte der dokumenten, ontvoeringen...

De groote dag van het vertrek is aangebroken. Onder het gejubel van honderdduizenden heeft de start plaats van de reusachtige luchtrakete, die wordt voortgestuwd met een kracht die alle tot heden vaststaande begrippen te boven gaat. Inderdaad, in de 8 eerste minuten moet ae snelheid aangroeien met I 1.200 meter per seconde! Weldra is de dampkring der aarde doorgetrokken. De passagiers, die de stoornissen, verwekt in het menschen-organisme door deze bliksemsnelle vaart.

overwonnen hebben, komen langzaam gansch tot bezinning. Dan ontdekken zij een niet-voorziene reisgenoot: de jonge, twaalfjarige Gustaaf, die zich verdoken had gehouden.

De Muis Josephine, van de Kultuuraldeeling der Ufa speelt een rol in "De Vrouw op de Maan"

Na een vlucht van 36 uren, tijdens dewelke de koene passagiers wonderbare voorvallen doormaken, landt de luchtrake-te in de maan vlakte aan. De reizigers doen alsdan de ondervinding op, dat op de maan een werkelijk in te ademen dampkring bestaat, wat eigenlijk de beweringen

van Prof. Hansen bevestigt.

Manfeldt is dronken van vreugde, nu hij zijn levensdoel bereikt ziet. Ook zijn theorie over de goudrotsen wordt bewaarheid. Doch Turner heeft Manfeldt op zijn onderzoekstocht gevolgd en bemachtigd het goud, na wilden strijd met Manfeldt, die in een afgrond den dood vindt.

Turner snelt naar de rakete en wil, bezitter van het goud, alleen terug naar de aarde, zijn gezellen aan hun lot overlatend. Doch hij wordt verrast door Helius, Windegger en Friede. Een woeste kamp ontbrandt. Turner vuurt zijn browning af, doch de kogel treft niet Helius maar de zuurstof houders der rakete. Turner wordt door Windegger neergeschoten. Met ontzetting stellen echter de maanreizigers vast dat er nog slechts zuurstof overblijft voor twee volwassenen en een kind. Alsdan openbaart zich het egoïsme van Windegger, die slechts denkt aan zijn behoud. Het is voor Friede een bittere ontgoocheling en zij ziet in hoe zij zich in Windegger vergist heeft.

D'e twee mannen laten het lot beslissen wie op de maan zal blijven: het lot is Windegger fataal. Deze is uitzinnig en weigert zelfs Friede s aanbod met hem te blijven om zijn lot te verzachten. Helius, in de meening, dat Friede nog steeds Windegger bemint, heeft het besluit genomen hem zijn plaats af te staan. Hij geeft Windegger een slaapdrank doch Friede, wantrouwend, trekt zich in haar kabien terug.

Dan toont hij Gustaaf het middel om de rakete in beweging te zetten en trekt zich op de maanvlakte terug. De rakete vliegt op en verzwindt in het uitspansel...

Wanneer Helius, treurig, zich omwendt, ziet hij voor zich Friede, die hem bemint en bewondert en die besloten heeft met hem te blijven, wachtend naar de bevrij-ding die van de aarde komen moet...

GLOBE

Le Globe est une boisson rafraîchissante d’une pureté et d’une finesse incomparables.

Son goût exquis, son parfum suave et sa délicieuse fraîcheur, lui ont valu

son

surnom —

L'AME DU CITRON

Een wandeling op de Maan

! Bij de opname van "DE VROUW op de MAAN"

De voorbereidingen voor dezen reus-achtigen Fritz Lang-film begonnen einde 1927. De opnamen vingen aan in October 1928, om eerst in Juli 1929 te eindigen. Meestal werd er tegelijkertijd in drie tot vier der groote studio’s van de Ufa in Neubabelsberg « gedraaid ». De architecten hebben de ontwerpen gemaakt van niet minder dan 60 verschillende bouwingen, waarvan de grootste wel degene is van den maankrater, in dewelke de landing van de luchtkogel plaats vindt. Deze bouw alleen vergde een oppervlakte van 3000 m2. Om de idee op te wekken van de maan-zandwoestijn werd de gansche oppervlakte bedekt met 40 wagens zeezand, die men voor dezen film speciaal naar Berlijn heeft vervoerd. Otn de gewenschte

lichte zandkleur in volle zuiverheid te bekomen, moest het zand vooreerst nog gezift worden.

Meer dan 200 arbeiders hebben wekenlang alleen aan dezen bouw gewerkt. V90r de verlichting ervan werden 400 grpote en kleine schijnwerpers gebruikt, bediend door 40 elektriekers.

ciaal werkhuis te Nowawes gebouwd.

Hieraan werkten 10 goed geschoolde schrijnwerkers en verschillende smeden, vier maanden lang. De totaalhoogte van de luchtrakete bedraagt 42 meter.

De binneninrichting werd bizonder verzorgd: deze kogel bezit al het komfort van de meest moderne transatlantieker!

Het dagelijksch stroomverbruik kostte meer dan 3000 mark, ten einde 25.000 Amperen te verkrijgen. Aan de timmerwerken van den heuvel en het berglandschap op de maan, werkten 60 werklieden week in week uit. 2000 m! hout kwamen daarbij in gebruik.

Het op de maanoppervlakte gelande gedeelte van den luchtkogel had een door-meter van 9 meter op een hoogte van 12 meter. De rakete zelf werd in een spe-

Even groot als dit maanlandschap was de startplaats met de tribunen en de vele duizenden toeschouwers. Voor de opname van de maanlandschappen alleen werd circa 100.000 meter film gedraaid, van dewelke zoowat 2000 m. gebruikt werden. D‘e noodwendigheid, alle tooneelen van het maanlandschap in zulke lengte te draaien, ontsproot uit de ervaring dat men in den film slechts het hoogtepunt eener handeling, of een tooneel toont.

mwk

Délicieusement pétillante, d’une saveur franche et fraîche, le Schweppes est une eau d’une pureté sans pareille.

Légèrement minéralisée, elle contient juste les sels nécessaires à débarrasser l’organisme des impuretés qui l’envahissent.

Si vous tenez A votre santé, faites us usage régulier de Schweppes,

L EAU QUI

RESERVE

VOORBEHOUDEN

AAN

DE MEULENAERE

L'Opinion de la

Comœdia:

« Depuis que l'extraordinaire film de Fritz Lang passe en exclusivité au Cinéma des Capucines sur les grinds boulevards, les recettes de cet établissement atteignent des chiffres qui eussent paru naguère invraisemblables. C’est un véritable élan de curiosité qui porte les parisiens vers la coquette salle où l’on goûte, deux heures durant, les délices du fantastique et l’attrait de 1 inconnu. Après chaque représentation, les spectateurs commentent passionnément ette production magistrale, et cherchent à percer les mystères de sa réalisation. La Femme sur la Lune va continuer durant de longues semaines.

presse française

une exclusivité commencée sous le signe de l’engouement public. »

Cinœdia:

« Fritz Lang a surtout exécuté le départ de la fusée avec une maestria remarquable: les spectateurs sont fort intéressés aux préparatifs qui précèdent le départ de la fusée, qui disparaît dans une course vertigineuse. Les scènes dans l'obus sont excellentes et nous assistons vraiment aux changements d’atmosphère subis par les héros. Les opérateurs très consciencieux, ont donné de très beaux clichés photographiques. »

! Le rude labeur du studio

Deux petits bonshommes tout gris courent, les jambes à leur cou, sur un interminable désert de sable.

D'es coups de feu retentissent à mes oreilles. Poursuite des bonshommes sur la lune. Qu’est-ce que c est que cela?

Les coups de feu deviennent une canonnade. Je cours avec une vitesse fantastique sur, un paysage de cratères tout gris.

Je regarde autour de moi, je me frotte les yeux — je m’éveille. Le téléphone sonne. Je prends l'écouteur. Une voix endormie: « Monsieur Fritsch, six heures et demie. Il est temps de vous lever. Vous devez être à huit heures au studio ».

La grisaille d’un ciel d’automne s’étend sur la ville. La toilette du matin est rapidement terminée, le déjeuner plus vite encore, puis en bas dans la rue. A 7 heures je monte en voiture, je prends l’Avus et je suis à huit heures moins quart au studio. Je vais très lentement. A cause de mon contrat, j’ai quelques remords, car à nous autres artistes il nous est interdit d’aller vite pendant les prises de vues d’un film en raison des dangers de la vitesse.

A 7 h. 45 je suis au vestiaire. Notre dr, recteur de prises de vues me demande enl clignant des yeux: « Pourquoi si tard,! monsieur Fritsch? » Avant que j aie pu ré-l pondre, mon habilleur commence déjà fî me passer mon costume de voyage pour la lune. Il est lourd, fait de rudes étoffes et de caoutchouc. En même temps, je suis assis devant une glace, dans un fauteuil de coiffeur. Le -coiffeur me fait le visage, les cheveux et les mains.

A 8 heures je suis dans le studio, prêt des pieds à la tête pour la prise de vues. En étouffant quelques bâillements, on se rend dans le hall des prises de vues, et on clignote dans la demi-lueur du paysage lunaire, dressé dans les studios fermés et sur lequel quelques hommes se démènent activement. Il fait froid, on se sent mal à l’aise, tout cela est lugubre. J’ai un cafard terrible. Comment vais-je jouer aujourd’hui dans une telle disposition d’esprit ma grande scène d’amour avec Gerda Maurus? Tout à coup retentit une voix du fin fond du studio: « Attention, on essaie la lumière! »

Le ciel de la lune crépite; l’une après

I autre des fontaines lumineuses déversent leurs flots de clarté dans la salle. La lune devient chaude, vivante et brillante. Dans le studio on entend: « Willy, la prise de vues! » Je me sens sur la lune. Je joue, j’oublie qu’il est encore de grand matin et que la veille au soir j ai été dans la lune jusqu’à 9 heures. J’oublie enfin qu’en rêve j’ai vécu une épouvantable aventure lunaire,, je suis un homme tout à fait amoureux. Pas pour longtemps. Je traverse la lune, je joue et c est fini.

De nouveau, le thermomètre de mon humeur retombe à zéro. Les lumières s’éteignent. Une longue pause commence.

II faut refaire une virginité à la lune. Toutes les traces de mes pas dans le sable de la lune doivent être soigneusement effacées à main d’hommes. Deux ou trois heures de repos. Dehors, en plein air, il fait froid — nous sommes en janvier 1929. Un nouveau travail m’appelle.

Je fais de l exercice. Une échelle de corde pend librement du plafond. Pour monter à une échelle de corde, il faut savoir. Sur le conseil de Fritz Lang, je me suis organisé un cours volontaire d enseignement d’échelle de corde. Tous les matins, je m’exerce pendant deux ou trois heures. E,n haut, en bas, en haut, en bas, jusqu’à ce que je sache grimper à l’échelle de corde comme si je marchais sur un large escalier.

Les séances de travail et de repos alternent. Petit à petit, la nuit tombe. L’obscurité s’étend sur le paysage de neige des Marches de Brandebourg, tandis que la lune apparaît dans la claire et chaude lumière de plusieurs centaines de projecteurs. Le corps commence à être fatigué. Il est bientôt 8 heures. Par-dessus la lune. Fritz Lang annonce: « Fini pour aujourd’hui!» Et le lendemain, tout recommence.

WILLY FRITSCH.

L'irrésistible vocation

La charmante « star » allemande Gerda Maurus conte ici, d’une plume savoureuse, les souvenirs de sa prime jeunesse:

Je ne sais pas s’il y a beaucoup de gens qui sont allés à l'école avec un brillant enthousiasme. En tout cas, je ne suis pas du nombre. J’ai été élevée avec plus de frères que des sœurs. « Cirer » proprement des skis, traverser le Danube à la nage, cogner sur un punching-

ball, grimper aux arbres et ne reculer que devant les plus hauts: voilà ce que j ai appris beaucoup plus vite qu’à me rendre utile à la maison par des travaux d aiguille après avoir appris, au prix de combien de larmes de colère, à faire des points et des mailles à la classe d’ouvrages manuels. Au cours de dessin, mon remarquable « anti-talent » se mit en travers de toutes les bonnes volontés. En gymnastique, ça allait déjà mieux. Grimper à la perche, sauter, voilà ce qui m’apparaissait comme très utile.

Mais ce que je préférais par-dessus tout, c’étaient les classes d’allemand et de littérature. Quelle est la jeune fille qui, après avoir beaucoup lu et avoir été fréquemment au théâtre, n a pas vu s’échauffer son imagination? La mienne se livra à des écarts strictement interdits et se déchaîna sous forme de poésies et de nouvelles, ou au moins, en dissertations sans fin sur les questions les moins banales. Lorsque nous avions à faire, à l’école, une composition sur un sujet de notre choix, je trouvais naturellement l’emploi de toute mon expérience récoltée principalement dans Karl Miay. Je faisais même profiter mes voisines du surplus de mon bagage, moyennant quelque article d’échange. Recherchés étaient les témoignages de satisfaction ainsi que les images religieuses, mais les brochures de Nick Carter avaient une valeur inestimable. 11 s’agissait là d’un article tout à fait défendu et, par conséquent, invraisemblablement convoité.

D'e bonne heure, j’ai eu le théâtre dans le sang. C’est donc avec un véritable entrain infernal, que j’allais au-devant des « récitations » tant redoutées de mes compagnes, servie d’ailleurs par une bonne mémoire qui m’a permis, quelques années plus tard, de faire sur la scène plus d’un remplacement au pied levé. Mes maîtres-

L'Opinion de la presse française

Le Temps:

« Ce voyage dans la lune, patrie symbolique de rêveurs, n’est-il pas une allégorie et une promesse? La splendide réalisation de Fritz Lang ouvre la porte à toutes les ambitions des visionnaires. Et elle fait enfin comprendre que la cinématographie ne se berce pas d’espoirs insensés lorsqu’elle se flatte d aller au delà du réel. »

Paris-Midi:

:< Les préparatifs de lancement, le départ de l obus, les phénomènes qui accompagnent le bond de se satellite artificiel, l’incursion des hommes dans les paysages lunaires constituent des éléments d’attraction de premier ordre. »

ses ne furent donc que médiocrement étonnées lorsque je leur déclarai, à l’examen de fin d’études, que je voulais devenir actrice et non institutrice, comme la plupart des autres fillettes.

A 15 ans et demi, je laissai en plan une mère indignée et, le visage rayonnant de victoire, je courus au Théâtre de la Comédie, qui m’accueillit en qualité d’élève. Et alors commença l’année où j’appris ce que le théâtre comporte d’efforts et de responsabilités, quelle somme d’études est nécessaire pour devenir une actrice honorable et surtout quelle discipline de soi-même est indispensable pour pouvoir se tirer d’affaire toute seule sans l’appui d'une tendresse maternelle. Ma plus belle année d’école est et reste l’année bénie pendant laquelle la vie s’est chargée de me donner des leçons.

GERDA MAURUS.

MAISON BOLSIUS

11r COURTE RUE PORTE AUX VACHES, 11

(Bn face du Canal au Fromage)

Tout ce qui concerne le ménage Foyers à Feu continu "Jan Jaarsma" Grand choix de Voitures d'enfants

Paiement au comptant et à terme Téléphone: 257,85 Chèques postaux : 782,01

1 Chocolat I

I Jtt a r 1 [engin I U meilleur 1

Saison

Jules Peeters

Rue Houblonnière, 14

Anvers

\ \ Spécialité de

TAPIS

en tous genres

TISSUS

LINOLEUM

etc.

ETABLISSEMENTS

THIELENS

42, RUE OMMEGANCK, 42

ANVERS

TÉLÉPHONE: 577.58

Luminaires cl art. Je style

et moJerne

— Toutes réalisations cl éclairage artistique

Ck au ffage et Eclairage scientifique

Concessionnaire exclusif des produits ZELSS-IKON pour 1 éclairage

Appareils pour vitrines, magasins, bureaux, écoles, ateliers, éclairage public, de façades, etc.

Fournisseur de la Société Royale de Zoologie d’Anvers

Uit de geschiedenis

( O edert de hoogste oudheid werd het! vuur als krijgswapen gebruikt. Het

1 « Grieksch vuur » is doorheen de tijj den beroemd gebleven. Een ontploffende } kracht was niet voorhanden: vuurpijlen j welke men den vijand toewierp waren de t voorboden van de latere brandmiddelen.

De eerste proefnemingen om aan de j vlam meer kracht bij te zetten, was het I gebruik van zout. Door het natriumgehalte van het zout kreeg de vlam een gele j tint en men dacht dat de helder geworden

• vlam ook feller was. Op dien zelfden weg

? voortgaand moest men noodzakelijkerwijze komen tot het vinden van het salpeter-j gebruik. Het waren de Chineezen die het ’f eerst dit gebruik toepasten met hun vuur-j pijlen, gehuld in papieren kokers en die: door de ontploffende kracht van het vuur

! werden voortbewogen.

{ Men kan dit aanzien als de geboorte 'j der rakete, in China, in den jare 1130.

J Van China kwam het geheim van de j voortstuwende menging naar de Ara-: biërs, die toen het hoogtepunt hunner be-

! schaving kenden. — De wijze Hassan j Abrammah die den bijnaam had van «Ster I van het Geloof» (Nedschm Eddin), ont-1 wierp de eerste door ontploffing voortge-5 stuwde torpédos.

Van de Arabiërs vond de gedachte en { het geheim ingang in de Avondlanden, ( duikt op bij Albertus Magnus en Roger I Bacon om te komen tot den beroemden } zwarten Berthold von Freiburg, die nu j niet het poeder uitvond, maar dan toch

• het eerste geschut schiep.

Het was een tijd dat Italië veel in strijd t leefde. En de oorlogsraketen komen voor j het eerst in gebruik, nl. in den strijd om ï Chiozza, waar zij een tot dusver onin-j neembaren toren in brand staken.

der RakeeMoestellen

Toen steeg het geschut in aanzien en de j rakete werd een louter ontspanningsmid- j del: het vuurwerk. Af en toe rakelden j enkelen de in het begin der XVe eeuw j

geschreven boeken over oorlogsraketen op j en hernieuwden de proefnemingen; zoo s Geissler te Berlijn in 1668 met zijn raketen! van 100 pond gewicht. 1

In China had men intusschen iets nieuws { bedacht. Rond 1500 bouwde de manda- j rijn Wan’Hu een groote, dubbele koffer |

met een zit in het midden en onder dewelke 47 raketen werden aangebracht. 47 bedienden kregen het bevel terzelfdertijd de raketen te doen ontbranden. Zij deden het, nadat de mandarijn plaats genomen had op zijn troon. E,n in het volgende oogenblik zag men nog slechts een groote rookwolk... anders niets.

300 jaar later voerden de Engelschen oorlog in Indië, tegen Haidar Ali, heer van Mysore. Tot hun groote ontsteltenis werden zij plotseling met brandraketen van groot kaliber gebombardeerd. Bij de strijdenden bevond zich de latere generaal en uitvinder van den Offsetdruk William Congreve, die na zijn terugkeer de invoering van krijgsraketen in het En-gelsch leger doorvoerde, zonder er kennis van te hebben, dat reeds eenige jaren vroeger te Parijs, de « burger » Chevalier groote proefnemingen gedaan had met zijn « fusées phosphorescentes ». i Nu werden alle legers aangetast door een raketenkoorts: Polen, Rusland, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Egypte.

Intusschen had de idee, voor dewelke Wan-Hu zich offerde, ook in Europa vas-.] ten voet gekregen. In 1721 liep de « Zeer edele Mijnheer s’Gravensande » met de gedachte rond een stoomrakete te bouwen. In 1841 nam de Engelschman Charles Golightly eçn patent voor een vliegtuig met raketenkracht voortgestuwd. Werner von Siemens hield zich bezig met de constructie van een vliegtuig, dat door de ontploffing van schietkatoen werd voortbewogen. In Rusland verscheen een brochuur van ingenieur Fedoroff over de tocht in het hemelruim door middel van weerstoot-toestellen, en zette de nu nog levende oud-meester der Russische rake-ten-opzoekingen. Prof. Konstantin Eduar-dowitsch Ziolkowsky, tot zijn eersten arbeid aan. Zij vermoedden eigenlijk niet,

dat de bommenmaker, die de aanslag pleegde op Tsaar Alexander II, Ing. Ki-baltschitsch, hun de prioriteit had weggekaapt.

Doch zijn arbeid werd na zijn terechtstelling in beslag genomen en in het geheim archief weggeborgen, waaruit de Bolsjewieken hem voor het eerst herop-dolven. In Deutschland zette toen ook reeds Hermann Ganswindt zijn theorieën van een raketen « wereldvliegtuig » vooruit, waarin natuurlijk niemand geloofde.

Ideën worden echter niet « ten doode gedoemd ».

Ziolkowsky vond in Jacob Isidorowitsch Perlmann een onderlegde en vurige verspreider, in Friedrich Arturowitsch Zander een vinnige bekamper.

In Frankrijk hielden ook verschillende zoekers zich met dit vraagstuk bezig, vooral sinds Jules Verne zijn profetische « Reis naar de Maan « schreef. Daar waren Octave Chanerte, René Lorin, Raoul Marquis, René Quinston en Rodolphe So-reau. De grootste onder hen is echter Robert Esnault Pelterie die, na den oorlog, de internationale prijs voor interplanetaire vluchtwetenschap stichtte.

Voor de eerste maal werd de prijs toegekend aan den Duitschen geleerde Prof. Hermann Oberth, die reeds in 1923 zijn boek verschijnen liet « Die Rakete zu den Planetenräume » op streng-wetenschappe-lijken grond gebouwd. En achtereenvolgens komen aan het woord Dr. Ing. Walter Hohmann, Dr. Von Hoefft, Ing. von Pirquet, Max Valier, Willy Ley, Noordung en Ulinski.

Professor Oberth gaat nu beproeven zijn theoriën in praktijk om te zetten en een eerste proefkogel bouwen, als voorbode wellicht van dengene, die eens de onmetelijkheid der hemelruimte zal doorklieven.

Pourquoi demande~t~on PARTOUT 7

LES

THÉS et CAFÉS

Cupérus

Parce que c’est une maison de confiance, fondée en 1823

De HOEDEN

van

Kerckhove

Ckapell ene Centrale

Desckoonste van model

De goedkoopste in prijs De beste in kwaliteit Deliclitste in gewiekt

Dambruggestraat, 10

HUIS

DONNEZ

Wiegstraat, 17"! 9

bÿ de Meirbrug

Telefoon 257.00

Sinds 1866 het degelijkste voor uw Handwerken, Kousen en breigoed, Zijde, Katoen. Garen. — Alle Benoodigheden —

MAISON

DONNEZ

Rue du Berceau, 17-19

près du Pont-de-Meir Téléphone 257.00

Depuis 1866 la meilleure pour vos Ouvrages de mains, Bonneterie Soies, Cotons, Merceries, — Toutes Fournitures. —

I AUTOMOBILES!

F.N. jMINERVA

! M.VanHeurck&C I

I 15, Champ Vlemlnck, 15

Rue Gérard, 6

1 ANVERS I

AU MONOPOLE

GRANDE MAISON DE BLANC

35, Marché au Lait_Téléphone 272,00_rue Vleminck, 1

COUVERTURES COUVRE - LITS LINGERIE

STORES RIDEAUX

LINGE DE TABLE BONNETERIE

Remise de 10°/o aux membres de la "Ligue des familles nombreuses”

LE FILM SONORE et CHANTANT

CHANT

D'AMOUR

(La Païva)

DE KLANK- EN ZANGFILM

LIEFDEZANG

DE VAN

D. W. GRIFFITH

AVEC MET

LUPE VELEZ WILLIAM B07D JETTA GOUDAL

tel

DE VOLGENDE W SK

LA SE MAINE PROCHAINE

Ce que dit la presse américaine de 'CHANT D’AMOUR"

A merican:

« La Païva », que nous présente le Rialto, est sentimentale comme une chanson d'amour. Lupe Velez, dans le rôle principal, a beaucoup d’entrain et de personnalité; c’est une véritable vedette. Ce film est réalisé avec beaucoup de goût et ae compétence; on y retrouve la manière magistrale de Griffith. Les éclairages et la photographie sont particulièrement heureux. »

New-York World:

« L’un des réalisateurs que j’apprécie depuis longtemps,

D. W. Griffith, et une nouvelle vedette, Lupe Velez, ont unis leurs efforts pour produire « Chant d’Amour ». Ce nouveau film, qui a attiré un public aussi enthousiaste que nombreux, comporte dans sa première moitié une

Times:

(( Le nouveau film de D. W. Griffith,

« La Païva », est une charmante production aux décors imposants et somptueux i et dont la photographie est particulièrement réussi. Lupe Velez est une jeune vedette vive, primesautière et réellement séduisante; elle a trouvé là un rôle qui lui convient à la perfection. Le scénario est plein d’intérêt et la réalisation fait honneur à D. W. Griffith. Quelques passages sonores — trois chansons de Lupe Velez — sont fort bien enregistrés. »

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE

MAISON VERDICKT

MAGASINS:

RUE VONDEL, 4 121, MEIR RUE DES FRÈRES CELLITES, 21

Tel 264 44 I Tél 241.06 Tél. 241.06

I Riches Mobiliers - Tableaux de Maîtres

Bronzes et Marbres d’Art - Argenterie antique - Tapis d’Orient — Toujours des occasions uniques —

Vente journalière de 9 à 7 heures — Dimanche et jours fériés de 10 à 1 h.

VENTE — ECHANGE — EXPÉDITION — CRÉDIT LA PLUS VASTE EXPOSITION

HOTEL DES VENTES DTJ CENTRE ” Rue de la Commune, 10 (Près Gare Centrale) — ANVERS — Téléphone 280 33

CLICHES

VEPBEECK & LAMBEPT

Rue des Aumoniers.75

TÉL: 261.38 - ANVERS

Montres ’’OMEGA” Pendules & Horloges

— pour dames et Messieurs — à Carillon W estminster

Précises - Elégantes Le plus beau choix de

en tous prix et tous genres REVEILS

Bijoux or i8 carats garanti Transformations - Réparations

Evening World:

« La Pai'va » figure dans la liste de critique comme le meilleur film, que Griffith ait produit depuis des années. C est vraiment un fort bon film et il n’est pas douteux qu’il rapportera gros à ses producteurs. »

abondance de scènes vivantes et gaies, telles qu’on n’en rencontre pas souvent de semblables sur les scènes de Broadway et démontre que Miss Velez, toute jeune qu elle est, possède pratiquement

toutes les qualités que l’on est en droit d’exiger d’une véritable vedette. Elle est vraiment captivante de jeunesse, de charme, de gaieté et, avant tout, de fraîcheur et de spontanéité. Ici, comme dans « Le Gaucho », on a eu l’excellente inspiration de lui laisser quelque peu la bride sur le cou et elle tire de cette liberté des effets irrésistibles. 11 y a dans ce film une grande profusion d incidents et une attention soutenue du détail, ainsi qu’à la qualité technique et photographique, comme dans toutes les productions de Griffith. Grâce à lui et à Miss Velez, « Chant d’Amour » constitue un spectacle qui est vraiment à voir. »

Telegraph:

«Chant d’Amour» soutient l’intérêt du commencement à la fin et comporte un dénouement extrêmement palpitant et dramatique. Dans le principal rôle féminin. Lupe Velez apporte une impétuosité et une vitalité rares, auxquelles Griffith a su joindre une réelle intensité dans diverses scènes d émotion pleines de sobriété. Jetta Goudal confère au personnage de la Comtesse une dignité fort aristocratique, tandis que William Boyd reste égal à lui-même dans le principal rôle masculin. »

IN MEMORIAM

LON CHANEY

Lon Chaney, une des physionomies les plus curieuses et les plus marquantes du cinéma américain, n'est plus.

11 était né le Ier avril 1883, à Colorado-Springs, une petite ville du Colorado. Fait assez remarquable et qui mérite d’être souligné, ses parents étaient sourds-muets de naissance.

Dès l’âge de 16 ans, attiré irrésistiblement par le théâtre, il monte avec son frère aîné une pièce dont il tient le premier rôle. Mais les difficultés de l'existence F obligent à se lancer seul dans la vie, au hasard des professions les plus diverses, ayant toujours un oeil vers le théâtre, pour lequel il sent une prédilection invincibe: domestique, agent de transport d’une compagnie théâtrale, peintre-déèo-rateur, machiniste, gardien de vestiaire. Fassant du vestiaire à la scène, il devient choriste, figurant, maquilleur et devient, à force de travail et de talent, une des vedettes les plus appréciées du théâtre.

Son grand mérite est d’avoir compris très vite les possibilités du cinéma. 11 se tourne vers lui dès 1912 et, sous la direction d’Alain Curtiss, il débute à la Compagnie Universal.

Depuis, ses films se sont succédés sans interruption et il a conquis très rapidement la gloire et l’estime de tous les fervents du cinéma. Faut-il rappeler ses créations des « Hors la loi », « Le miracle », » Notre-D'ame de Paris », où il donnait au rôle fameux de Quasimodo une ampleur extraordinaire, « Le fantôme de l’Opéra », « L’Oiseau noir », « Celui qui reçoit des gifles », « Mr. Wu », » La route de Mandalay » et plus récemment « Loin vers

l’Est», « Dans la ville endormie » et «Tonnerre», le premier film sonore, dans lequel il joue le rôle d'un cheminot, dernière incarnation de Lon Chaney, que nous verrons après sa mort.

Malgré sa préférence pour les rôles sympathiques, vieux hommes malheureux, ratés, déchus, maltraités et disgraciés, le malheureux Lon Chaney a surtout animé des bandits, des criminels, des personnages antipathiques et mauvais.

Lon Chaney a certainement interprété le plus de rôles, incarné le plus de personnages différents. Son art de la composition est bien connu; on ne l’a pas appelé pour rien « L'homme aux mille visages ». Les créations toujours différentes, merveilleusement nuancées, sensibles et vraies lui ont fait une réputation de « premier comédien du monde ».

Les masques qu’il s’est fait en d’innombrables films, resteront ineffaçables dans la mémoire de ceux qui les ont vus. Qui peut oublier le forban de « La route de Mandalay », à l’œil glaireux et sans prunelle? Et le demi-paralytique, boiteux et bossu, de 1’« Oiseau noir »? Et «M. Wu», l’ancêtre mandarin, dont il personnifie ensuite la descendance avec une ressemblance si habilement diversifiée? Et celle du capteur de fauves au visage conturé de cicatrices, où griffes et morsures ont laissé leurs stigmates de « Loin vers l’Est »; et celle de « Jambes mortes », l’hallucinant paralytique du «Talion » et, enfin, son type de policier du film « Dans la ville endormie », où il nous montra un visage presqu’inconnu, son vrai visage, tourmenté et douloureux, le visage de Lon Chaney que l’on ne verra plus...

APPAREILS GRAMOPHONE

LES PLUS GRANDS ARTISTES LES MEILLEURS ENREGISTREMENTS

”La Voix de son Maître”

Compagnie Française

du Gramophone

42, PLACE DE MEIR, 42. ANVERS Téléphone: 327.42

Les grands succès des films sonores