Programma van 11 tot 15 juni 1922

Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#400

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma

EXTRA DELFIÂ

POUR SALAD E8 ET MAYONNAISES

AGENTS GÉNÉRAUX:

8, RUE DU CYPRÈS BRUXELLES

POUR VOTRE DÉJEUNER UNE TASSE

CACAO VAN HOUTEN

A Saint-Joseph

1, rue de Laeken

(Coin rue de l'Évêque)

BRUXELLES * »

VÊTEMENTS

tout faits et sur mesure

pour

Homrries et Jeunes Gens

Dernières nouveautés PRIX LES PLUS BAS

Achille Geyzen

178, RUE ROYALE:: BRUXELLES

AGENT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE:

THE —= AUTOPIANO Kastner & C° L"

TUBE EN MÉTAL ET PAS EN CAOUTCHOUC

LE CÉLÈBRE PIANO

"AugustFörster,,

TOUJOURSEN magasin - 20.000 ROULEAUX -DE 65 ET 8Ô NOTES

-_s> TÉLÉPHONE BRUXELLES No ÖA04

a* Anne*. — N* 11. — 1922

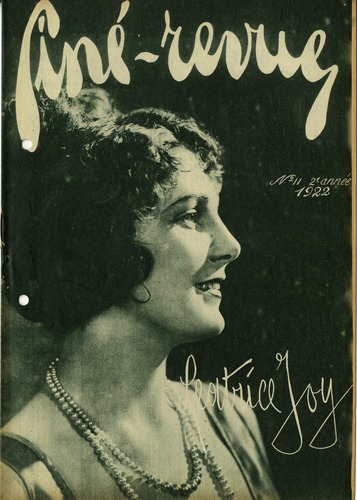

En Amérique, être proclamé star (étoile de première grandeur) est un honneur qui n’échoit aux artistes qu’après que ceux-ci ont fait réellement leurs preuves. Ce n'est donc qu'après avoir sérieusement pesé les qualités du candidat que ce titre envié est conféré.

Or, il s'agissait dernièrement, nous conte M. Russel Halman, attaché à la Paramount, de nommer une nouvelle étoile féminine, parmi la troupe du metteur en scène Cecil B. de Mille. On sait que les collaborateurs de ce dernier n'attendent pas de moisir dans les studios, pour se faire connaître comme artistes de tout premier plan; leur valeur n'attend pas le nombre des années, comme en fait foi la rapide fortune de Wallace Reid, Géraldine Farrar, Gloria Swanson et Agnès Ayres, tous quatre ayant tourné sous les ordres de de Mille.

Pour le nouveau titre à conférer, il y avait deux candidates en présence: la délicieuse Miss Edith Roberts — dont nous ne manquerons pas de produire la photo dans un prochain numéro de C/NE-REVUE — et la sculpturale Leatrice Joy, dont plusieurs portraits illustrent aujourd'hui nos pages. Le choix était malaisé; M. C. de Mille se récu- l.

sait, voulant laisser juge le public, qui donnerait son appréciation, lors de la présentation de Saturday Night. Lui-même s’était arrangé pour passer quelque temps en Angleterre, en France, en Italie et en Afrique, en compagnie de Paul Iribe, le talentueux dessinateur parisien, qui avait exécuté la décoration des dernières productions de de Mille.

Et voilà donc où nous en sommes. Par excès de talent (!), du moins à cause d’une parité de mérites, nos deux gracieuses artistes se voient momentanément sevrées du titre tant envié de star. A moins que Monsieur Paramount — comme dit ma concierge — ne se décide à créer deux astres nouveaux d'un seul coup 1

Pour noue, il nous a paru intéressant de grouper dans nos pages quelques jolies photos de Miss Leatrice Joy, l’une des deux compétitrices de cet original tournoi, qui sera arbitré par la toute-puissante«opinion publique »; nous nous réservons, comme promis, de présenter à nos lecteurs une égale série de portraits de Miss Edith Roberts, dans un de nos prochains numéros.

Notre vedette de ce jour — Leatrice Joy — est une jeune personne de New-York, qui passa dès six ans son enfanc.»

erziele! txslojG dm l'eut (juiértvoXoepxx

ur&ui*dù [jrfbOTWißmßrü cmnuQl 95/xx

Editeur: J. MEU WISSEN, rue Charles De Coster, 10 et 12, Biuxelles. — Téléphone L 767Ô

Gxtf

lufémturG

Gçtuaiit

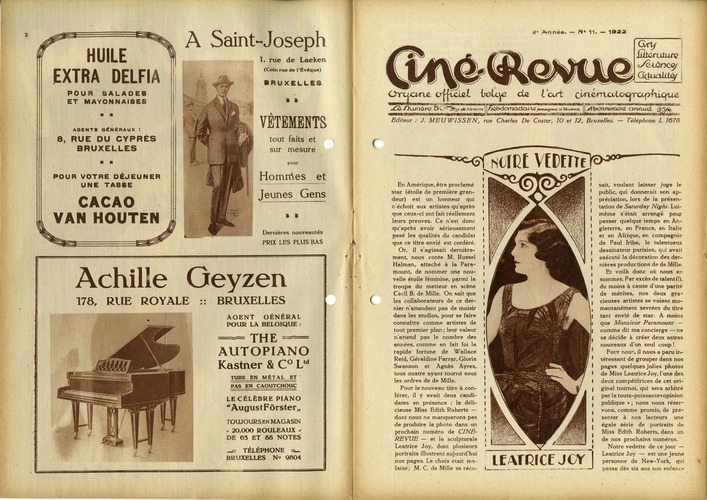

Leetrice Joy, vêtue d'une tunique de satin, allourdie de broderies; ce vêtement fut dessiné par Ethet Chaffin, dessinateur de Paramount.

dans l'atmosphère des théâtres, et fit carrière dan. le vaudeville. Il y a sept ans déjà qu elle s’est mise au travail de studio, d abord à 1 Universal, ensuite chez Paramount. Détails physiques: la gracieuse actrice ne mesure que 5 pieds de haut, et pèse cent livres tout juste. Adroite, enjouée, artiste jusqu’au bout des ongles, nul doute que dans sa prochaine création, Saturday Night, elle ne rem-porte un succès mérité. Mais aura-t-elle la palme de « star »: lecteur, spectateur de ciné, c’est à toi qu'il appartiendra d’en juger. MARNIX.

Notre vedette: Leatrice Joy.

tier du vieux Paris: la rue aux Fèves, recon atituée avec tout le pittoresque de ses habitants, barbiers, mendiants, gueux. Et dans l’auberge du Lapin Blanc, les hôtes se pressaient amusés, aveuglés, par la lumière des « Sunlight ».

Nouvelles cinématographiques de partout

FRANCE

Les coulisses du cinéma.

Bientôt le cinéma n’aura plus de secrets pour personne. Nos metteurs en scène1, par une coquetterie charmante, convieni un public choisi à assister aux réalisations des grandes scènes des films qu'ils tournent. C’est ainsi que, dernièrement, une assistance élégante sablait le champagne au studio d’Epinay, où Henry Bürget tourne les Mystères de Paris. 0 magie des décors. On admira tont un quar

ANGLETERRE

Modestie.

La firme anglaise qui annonce « La Bohémienne », le présente modestement comme le « olus grand film de tous les temps, destiné à

Leatrice Joy, notre vedette de ce jour, interprétant Saturday Night.

faire époque ». Son auteur l’aurait « pensé » sapt ans!... Comme avant de parler, il faut tourner sept fois sa langue dans la bouche, avant de filmer, il faut tourner sept ans le sujet dans sa tête!!!

Horreur... et puiblicité!

« Tommy » sera instruit par le Cinéma.

On avait déjà dit merveille des résultats obtenus avec l’aide du cinéma dans nos casernes belges.

Après des essais concluants pratiqués au camp d’Al de rabot, l’Angleterre s’est engagée résolument dans cette voie et elle a passé des contrats avec un producteur cinématographique pour la fourniture de films destinés à l’instruction militaire des recrues.

ETATS-UNIS

Néron et— Stradivarius.

Les Américains ne reculent jamais devant auicain sacrifice, mais pour une fois, ils auraient peut-être mieux fait de ne pas s’en vanter. On savait déjà qu’une de leurs firmes était en train de commettre un « Néron, » sensationnel, on en connaissait déjà l’un des clows: l’inévitable course- de chars. Mais il y a mieux: pendant l’incendie de Rome, l’impérial débauché joue, paraît-il, un petit air-sur un Stradivarius.

Quand on se paye de la couleur... il faut voir beau et grand!

Miss Joy, drapée d'une jolie toilette de promenade.

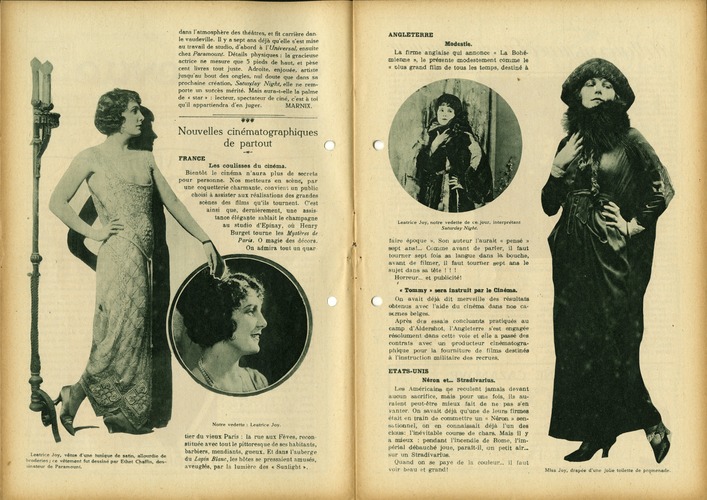

Aubert, ayant assiste à l'une des premières représentations de Un Lâche, émouvante pièce patriotique où Vera Re-giné et Eugénie Nau donnaient la réplique à l'interprète - auteur Dieu-donné, es ima qu'il y aurait un scénario captivant à tirer de cette oeuvre.

Il s'adressa donc à Albert Dieudonné, lui proposant de mettre en scène le film qu’il lui conseillait de tirer de sa >ièce. Mais le jeune écri-ain hésitait: la mise n scène, au studio, est:n art complexe où magination de l’auteur oit s’aider autant du ût du décorateur, et, e la technique de I’opé-ateur. que du talent des nterprètes. Mais devant insistance et l’assurance du maître, nul scrupule ne put tenir, et le travail au studio commença.

Entretemps, les établissements Gaumont avait présenté L'Angoisse, scénario d’Albert

ALBERT DIEUDONNÉ

ieudonné et André Hugon, traitant un cas pathologique de puissant intérêt; puis Albert Dieudonné jvait prêté sa collaboration à Abel Gance, dont- il nterpréta plusieurs remarquables productions.

A mesure que Dieudonné œuvrait pour les réalisations animées, s'amplifiait en lui ce goût et cet enthousiasme qui, alliés à son talent et sa comprehension des choses du Vile art, devaient lui assurer me place marquante dans le mouvement cinéma-ographique français.

Enfin, juillet 1917 vit l’éclosion de l’adaptation irojetée . Gloiie Rouge — c’était le titre du scénario inspiré par Un Lâche — vit l’écran, et le succès en fut grand autant dans son pays d’origine que dans quelques pays étrangers. Il importait de ne point laisser se rouiller un aussi fertile talent, et bientôt Albert Dieudonné — qui avait quitté la scène de 1 Odéon pour se dévouer entièrement à sa nouvelle tâche de réalisateur — mettait sur pied Sous la Griffe dont la

f>résentation consacra a réputation de son auteur: on y vit vivre, aimer et souffrir ces puissants maîtres de la finance, dont les passions, les us et les caractères étaient rendus avec un souci de vérité remarquable; autant dans la mise en scène que darts l’interprétation, il n’y eut point de détail qui ne parut avoir été judicieusement observé, et étudié sur place. Nous citerons surtout, parmi les scènes les mieux venues de l'œuvre, la bourse et la destruction du Ranch Mine, tableaux criants de vérité.

Albert Dieudonné, classé désormais parmi les jeunes scénaristes-metteurs en scène d’avenir, dut interrompre son labeur, pour prendre sa place dans le rang, où les hostilités et la mobilisation le retinrent jusqu’en 1919.

Mais aussitôt après, il se remettait à la tâche; son scénario l’Idole Brisée eut l’honneur de l’acceptation, et M. Mariand fut chargé de la réalisation, avec pour interprète principale Lina Cavalieri.

(Voir suite page 74.)

CHAMPAGNE CAZANOVE

Qe plus apprécié

Fondée à AVIZE en 1811

Agent général dépositaire pour la Belgique et le Congo:

Léon de BUEGER 59<.RUE

Maison.

L’histoire, • soit sous la forme de roman où l'intrigue permet d’évoquer les caractéristique d’une époque et d’une race; soit sous èelle de légende altérant la vérité pour poétiser et grandir le héros; l’histpire offre à l'imagination du réalisateur cinématographique un vaste champ, encore presque en friche. En 'ces dernières années cependant tant aux Etats-Unis qu’en Allemagne, en Italie qu'en France, les metteurs en scène ont compris les ressources inépuisables qu’offraient les événements qui se déroulèrent chez les hommes, au cours de siècles passés. Après Quo Vadis et Fabiola, nous avons vu les romans de cape et d’épée (Les Trois Mousquetaires et Le Pont des Soupirs), tandis qu'au-delà du Rhin naissaient parmi de nombreuses productions de moindre valeur, Anne de Boleyn, Danton, Fredericus Rex, d'autres reproductions encore tirées de l'Histoire de France et d’Angleterre; comme films américains du genre, nous avons eu l’occasion, ces temps derniers, d’admirer la bëlle production Paramount

Le Héros du Silence, dont l’intrigue est prétexte à une brève évocation de la guerre de sécession.

Aujourd’hui, c’est La Muette de Portici, page de l’histoire napolitaine qui s’offre à nos regards. L'œuvre s'insère de l’opéra de Scribe et Germain Delà-igné, avec musique d’Auber. Le sujet en est, on le sait, l’élévation et la chute de Masaniello;

mais l’introduction sur la scène et dans l’opéra, d’une jeune fille muette, a été une inspiration aussi heureuse que hardie.

L’opéra La Muette de Portici a tenu des centaines de fois l'affiche du théâtre de la Monnaie, à Bruxelles, depuis la soirée mémorable du 25 août 1830, où le duo à la phrase rythmée Amour sacré de la Patrie déchaîna les enthousiasmes qui firent naître la révolution belge.

La partie musicale de l’oeuvre — qui devra forcément . accompagner également les diverses phases de l'action « l'écran — est d’une

[_ l_ A FILM PRÉPAKATION COMPLÈTE AU CINÉMA

62, Rue du lombard, Bruxeile* JuleS RAUCOÜRT, ei-Ieadingman delà “Famous Playerc-Param iot„

dont le résultat doit être la délivrance de son pays, jure de venger sa sœur. Sous ses ordres la révolte éclate, et bientôt les conjurés sont victorieux. Mais ceux-ci veulent se livrer à de représailles, tandis que M. prétend seulement chasser les tyrans et se refuse à faire couler le sang. Alphonse et El-vire, poursuivis, sont sauvés par Fenella et son frère. A ces derniers pourtant, pareille générosité sera fatale: Masa-niello est en effet considéré comme traître par ceux là même qu’il conduisit à la victoire, et succombe sous leurs coups. Fenella, la muette, se précipite dans les laves du Vésuve.

On jugera par ce court aperçu des ressources qu'offrent et une action attachante, et le cadre merveilleux du golfe de Naples, du volcan en action, de cette ville mériodionale pleine de vie et d'animation, des costumes chatoyants et pittoresques de l’époque. La firme éditrice qui prit sur elle la réalisation de cette œuvre en a fait une production de toute beauté, tant au point de vue de la foto que de l’interprétation. À la voir, nul de nos lecteurs, n’aura regret. MARNIX.

extrême: airs, duos, prières, cavatines, barcarolles, chœurs, airs de danse, orchestration, tout a du caractère et est du plus grand effet. Le mérite le plus singulier de la partition, et peut-être celui qui marque le moins, est d’avoir exprimé, avec toute la précision dont la langue musicale est susceptible, les sentiments que la pauvre Fenella ne peut exprimer que par ses gestes.

On connaît le thème de l’œuvre, que nous esquissons seulement dans ses grandes lignes: C'est le spectacle de la révolte du peuple napolitain sous la conduite du pêcheur Masaniello, contre la tyrannie des Espagnols.

M. a une sœur, la muette Fenella, qui a été séduite par le fils du duc d’Arcos, vice-roi de Naples, et qu’on a empoisonnée arbitrairement. L’enfant s’échappe de la prison au moment où l’on célèbre le mariage d’Alphonse d’Arcos avec la jeune Elvire, et dans l'époux elle reconnaît son séducteur dont elle ignorait la condition.

Le désespoir l’envahit, et elle va se précipiter dans la mer, quand la voix de frère la rappelle à elle-même. M., qui a déjà organisé la conspiration

FILMS

« La Fleur de Lotius », le premier film chinois, dont le scénario a pour auteur un céleste, interprété supérieurement par une troupe chinoise et présenté par une compagnie chinoise d’édition, a au sa « première » à l’Alihambra-Ttiéâtre de Los Angeles. L’accueil que fit à cette «suivre le puMic plutôt ihlasé de la capitale californienne du film, fut plus que chaleureux.L’affluence et l'enthousiasme ne firent

CHIUOIS?

qu'augmenter diu premier au dernier jour de sa projection et la presse locale ne tarit pas d’éloges à soin sujet. Le « Times », tout particulièrement, a écrit en parlant de cette bande « qu'elle était non seulement Une charmante nouveauté, mais encore une promesse pour l’avenir d’une source nouvelle de productions cinématographiques entièrement Inédites ».

to

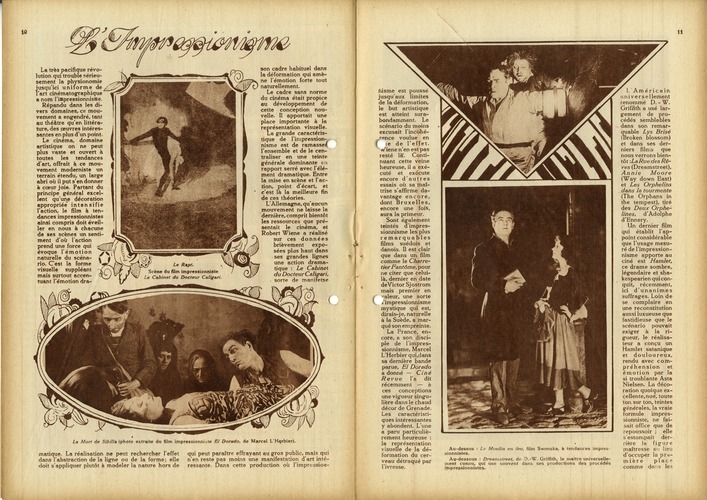

La très pacificnie révolution qui trouble sérieusement la physionomie jusqu'ici uniforme de l'art cinématographique

nom 1 impressionnisme.

Répandu dans les divers domaines, ce mouvement a engendré, tant au théâtre qu’en littérature, des pauvres intéressantes en plus d'un point.

Le cinéma, domaine artistique on ne peut plus vaste et ouvert à toutes les tendances d’art, offrait à ce mou- g vement moderniste un j terrain étendu, un large abri où il put s'en donner à cœur joie. Partant du principe général excellent qu’une décoration appropriée intensifie l’action, le film à tendances impressionnistes ainsi compris doit éveiller en nous à chacune de ses scènes un sentiment d’où l'action prend une force qui évoque l'émotion naturelle du scénario. C’est la forme visuelle suppléant mais surtout accentuant l'émotion drason cadre habituel dans la déformation qui amène l'émotion forte tout naturellement.

Le cadre sans norme du cinéma était propice au développement de cette conception nouvelle. Il apportait une place importante à la représentation visuelle.

La grande caractéristique de l’impression-nisme est de ramasse l’ensemble et de le centraliser en une teinte générale dominante en rapport serré avec l’élément dramatique. Entre la mise en scène et l’action, point d’écart, et c’est là la meilleure fin de ces théories.

L’Allemagne, qu’aucun mouvement ne laisse la dernière, comprit bientôt les ressources que présentait le cinéma, et Robert Wiene a réalisé sur ces données brièvement exposées plus haut dans ses grandes lignes une action dramatique: Le Cabinet du Docteur Caligari, sorte de manifetse

La Mort de Sibilla (photo extraite du film impressionniste El Dorado, de Marcel L'Hçrbier).

matique. La réalisation ne peut rechercher l’effet dans l’abstraction de la ligne ou de la forme; elle doit s'appliquer plutôt à modeler la nature hors de

qui peut paraître effrayant au gros public, mais qui n’en reste pas moins une manifestation d’art intéressante. Dans cette production où I’impressioa-

L Américain niversellement D.-W. a usé largement de procédés semblables dans son remarquable Lys Brisé (Broken blossom) et dans ses derniers films que nous verrons bientôt:La Rue des Rêves (Dreamstreet), Annie Moore (Way down East) et Les Orphelins dans la tourmente (The Orphans in the tempest), tiré des Deux Orphelines, d’Adolphe d’Ennery.

Un dernier film qui établit l’appoint considérable que l’usage mesuré de l’impressionnisme apporte au ciné est Hamlet, ce drame sombre, légendaire et shakespearien qui conquit, récemment, ici d’unanimes suffrages. Loin de se complaire en une reconstitution aussi luxueuse que fastidieuse que le scénario pouvait exiger à la rigueur, le réalisateur a conçu un Hamlet satanique et douloureux, rendu avec compréhension et émotion par la si troublante Asta Nielsen. La décoration quoique excellente, nue, toute ton sur ton, teintes

? générales, la vraie ormule impressionniste, ne faisait office que de repoussoir; elle s'estompait derrière la figure maîtresse ou lieu d'occuper la première place comme dans les

ftisme est poussé jusqu’aux limites de la déformation, le but artistique est atteint surabondamment. Le scénario du moins excusait l'incohérence voulue en \ te de l’effet, wriene n'en est pas resté là’. Continuant cette veine heureuse, il a exécuté et exécute encore d’autres essais où sa maîtrise s’affirme davantage encore, dont Bruxelles, encore une fois, aura la primeur.

Sont également teintés d’impressionnisme les plus remarquables films suédois et danois. Il est clair que dans un film comme le Charretier Fantôme, pour ne citer que celui-là, dernier en date deVictor Sjostrom mais premier en, valeur, une sorte ' /impressionnisme mystique qui est, dirais-je, naturelle à la Suède, a marqué son empreinte.

La France, encore, a son disciple de l’impressionnisme, Marcel L’Herbier qui, dans sa dernière bande parue, El Dorado a donné — Ciné Revue l’a dit récemment — à ces conceptions une vigueur singulière dans le chaud décor de Grenade. Les caractéristiques intéressantes y abondent. L’une a paru particulièrement neureuse: la représentation visuelle de la déformation du cerveau détraqué par l’ivresse.

Au-dessus: Le Moulin en feu, film Swenska, à tendances impres sionnistes.

Au-dessous: Dreamstreet, de D.-W. Griffith, le maître universellement connu, qui use souvent dans ses productions des procédés impressionnistes.

grands fi J ms historiques qui masquent de la sorte la pauvreté du fond.

Tel est donc le bilan de l'impressionnisme cinématographique, jeune encore: des artisans de génie,

premiers pionniers du mouvement et des œuvres fortes, inaccessibles au gros du public, mais fécondes. Rob. d’ERPEYRE.

(Reproduction interdite,)

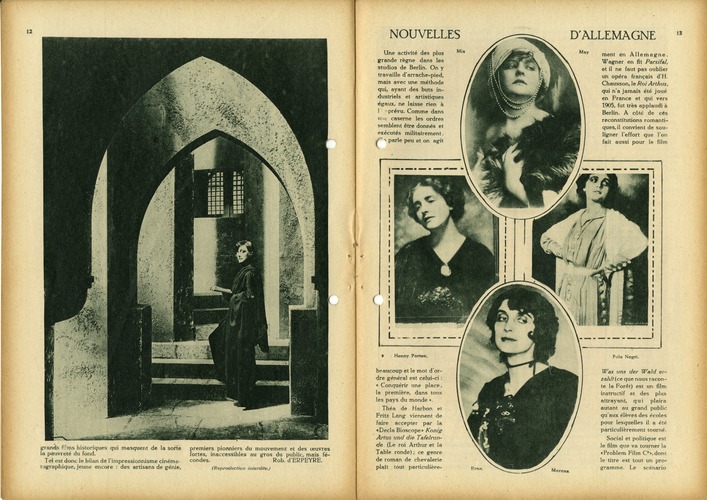

NOUVELLES

Pola Negri.

IVas uns der Wald erzählt (ce que nous raconte la Forêt) est un film instructif et des plus attrayant, qui plaira autant au grand public qu’aux élèves des écoles pour lesquelles il a été particulièrement tourné.

Social et politique est le film que va tourner la ‘Problem Film C°»,dont le titre est tout un programme. Le scénario

Une activité des plus grande règne dans les studios de Berlin. On y travaille d’arrache-pied, mais avec une méthode qui, ayant des buts industriels et artistiques égaux, ne laisse rien à 1: n prévu. Comme dans une caserne les ordres semblent être donnés et exécutés militairement. {f* t parle peu et on agit

9 Henny Porten.

beaucoup et le mot d’ordre général est celui-ci: « Conquérir une place, la première, dans tous les pays du monde ».

Théa de Harbon et Fritz Lang viennent de faire accepter par la D'ALLEMAGNE May ment en Allemagne. Wagner en fit Parsifal, et il ne faut pas oublier un opéra français d’H. Chausson, le Roi Arthus, qui n’a jamais été joué en France et qui vers 1905, fut très applaudi à Berlin. A côté de ces reconstitutions romantiques, il convient de souligner l’effort que l'on fait aussi pour le film

14

Des protestations se sont élevées contre la présence des bébés au cinéma. On cite une salle en Amérl-ue, où une crèche a été installée ans une loge avec une baie vitrée empêchant les cris des jeunesspecta-teurs d’écorcher les oreilles de leurs aînés.

(Ciné magasine)

qu’écrivirent Rud Goetz et William Karfiol, La Ronde de Ja Mort, présente d’une façon très réaliste les revirements de fortune que le soviétisme imposa au familles aristocratiques et bourgeoises de l’ancienne cour impériale de Russie, dont certains membres ruinés figurent à côté des artistes. Le metteur en scène est William Karfiol.

Nous avons tenu, par ce rapide aperçu, à donner une idée de l'activité déployée outre Rhin par les cinéma-tographistes, nous réservant de traiter d’une façon plus approfondie du film allemand, dans un très prochain numéro.

Les quatre vedettes qui représentent notre page sont des étoiles de grand

Les titres de films viennent par « vagues ». Après les Lys, voilà des. Secrets à ne plus savoir qu’en faire. Nous avions déjà eu le Secret da Wagon, de Lady Andlley, d'une mère, de l’Or, des Sept, etc... bientôt celui de polichinelle.

Après ça le ciné n’aura plus/ secrets... pour personne!

(Cinêmagazlne

mérite, qui firent une brillante carrière chez nos occupé pendant la guerre eurent souvent l’occasion ex-ennemis; ceux de nos lecteurs restés en pays de les voir évoluer à l’écran. X.

ALBERT DIEUDONNE

(Suite, voir page 6)

Mais une œuvre de très grande envergure allait nous être présentée, née de l’imagination du jeune maître: Son Crime, avec Jean Dax. C’est un sujet de haute portée, qui pourtant ne cesse d’être clair et intéressant d'un bout à l'autre; en voici succinctement le thème.

« Jean Randall est un ingénieur-chimiste qui fait jaillir de Son creuset un métal ayant toutes les propriétés du radium. Cette découverte ferait de lui un bienfaiteur de l’humanité, mais une société financière, présidée par Gold, redoute tout de cette découverte qui peut la ruiner. Cependant Randall est fiancé à Suzanne Gold, dont le père est mort accidentellement dans le laboratoire de Randall pendant que «celui-ci se livrait à ses expériences. Randall a atteint maintenant le but de sa vie, mais son visage porte cependant l’empreinte d’une profonde mélancolie. Un secret l’étouffe, c’est dans sa clinique de Ville-d’Avray que nous le connaîtrons. C’est lui, Randall, qui a tué Gold, et il dit pourquoi. Gold voulait vendre un million le gramme de radium qui ne revenait qu’à mille francs environ. C’était un obstacle, il l’a supprimé. Ce fut son crime. Mais personne ne le croira et Suzanne Gold elle-même le tiendra pour un dément! »

C’est donc la lutte entre deux conceptions humaines, l’une de l'homme de science, l’autre du financier: l'alternative devant laquelle se trouve le savant: — sauver par le bon marché d’un produit des milliers de vies, mais supprimer brutalement l'être qui fait obstacle à cette philantropique réalisatrion; ou ne point tuer son semblable, ce spéculateur qui détruira son œuvre — cette alternative n’çst-elle pas digne des héros de Corneille?

C'est que M. Albert Dieudonné ne croit pas que le cinéma soit uniquement voué aux anodines comédies, ou aux drames sensationnels; sur l’écran peut se défendre une thèse, peut se développer une profonde étude de psychologie: Albert Dieudonné nous le prouve.

Demain, il nous transportera dans d’autres milieux, empreints d’une autre atmosphère, quand seront achevées Un Pitre et La Ruée auquel il travaille encore; or, dans ces œuvres, comme dans ses précédentes réalisations, ce qu’il sied d’admirer: c’est qué à la base du thème, à travers le jeu parfait des interprètes, la mise en scène très étudiée, il y a, comme une armature retenant puissamment l’action, une idée. Tant d’autres n’en ont point.

MARNIX.

— Enfin, je gagnerai de l’argent 1

— En fermant mon ciné, je ne paie plus de taxes...

B es jolies diodes

de eParis

Toute la mode en 24 pages richement illustrées des plus beaux modèles de Paris, Londres et New-York: voilà ce que nous offre Les Jolies Modes, le bel album mensuel édité par la maison

1. Felix, de Bruxelles.

Disons surtout l’élégante simplicité de ces 100 mod'èles, se distinguant aussi par le goût et le sens pratique qui présidèrent à leur élaboration. Dans ce choix de manteaux d'été et de taille. rs, de robes de soirée, de promenade ou d'intérieur, de chapeaux de toutes formes et de toutes nuances, de toilettes de jeunes filles et d’enfants, d’élégantes lingeries, enfin dans cet assemblage choisi de tout ce qui est création des meilleurs couturiers, modistes et lingères, nos lectrices sauront trouver ce qui s’harmonise le mieux avec la personnalité de chacune.

Les Jolies Modes aident la femme de Belgique à se parer, à se faire aimer, à plaire.

Cet album se vend 1 fr. 50, qu’il suffit d’envoyer par mandat-poste à l’adresse ci-jointe;

J. FELIX,

20, rue Albert de Latour, Bruxelles.

La Vivisection et le Cinéma

Si les « hommes de lettres » Tont quelques réserves quant au cinéma, les savante sont plus formels, témoin l’avis du professeur Pauchet sur l’utilisation heureuse du cinéma dans le but de limiter les horreurs nécessaires de lap vivisection:

On peut réduire, écrit-il, la vivisection en faisant usage du cinéma. Hier, dimanche, une séance cinématographique a été donnée à la salle des libraires, 117, boulevard Saint-Germain; l’écran a montré à 500 personnes à la fois des expériences physiologiques qui n’auraient été visibles que pour dix personnes par la vision directe. Il est donc plus pratique, moins coûteux, moins destructeur, d’avoir recours au cinéma; l’enseignement est au moins aussi efficace.

Qui en connaît d'autres?

En Belgique, il existe trois maisons productrices cinématographiques et qui sont: La S. K.

A. P. (Semet-Kettere-Artistiques-Productions), Le Film d’Art (Paul Flon), et la Compagnie Belge de Films Cinématographiques (De Kempener).

LE PNEU TRIOMPHATEUR j

pour CAMIONS] AUTOS MOTOS! —VELOS £ — —VOITURES—!

VER • MED • RUBBERFARR I F.KEfttiBMl HEVrADOm»

DEPOSITAIRE I“ POUR LA = C BELGIQUE

G.FRAMCK

8 BUE DE LA -MABP1E-

BBUXEll ES

Agent général pour la Belgique:

S. FRANK, 8, rue de la Marne, Bruxelles. Téléph. Br. 180X7

Agent! pour les provinces | Agents pour les Flandres d’Anvers et du Llmbourg i Orientale et Occidentale J. & S. KICUBAYE I VALCKEHEKS t B’NEEOENE 14, r. Yerdou«, AxT»ri. Tel. 1.7ISI | 1, r. Traveiûlère, Oaaa.Tel Joss

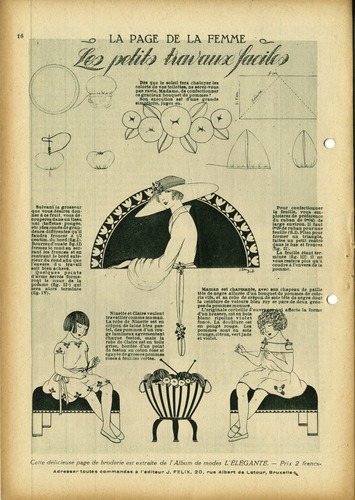

-o LA PAGE DE LA FEMME

te délicieuse pagre de broderie est extraite de l'Album de modes U ÉLÉGANTE. — Prix 2 francs-Adre*««c toute* eomm«ndM à l’«dit*ur J. FEUX, 20, rue Albert de Latour, Bruxelles

Dès que le soleil fera chatoyer les coloris de vos toilettes» ne serez-vous pas ravie, Madame, de confectionner ce gracieux bouquet de pommes?

Son exécution est dfune grande sin\£llcité, jugez en.

Suivant la grosseur que vous désirez donner à ce fruit, vous découperez dans un tissu uni (taffetas -pongée, etc )des ronds de grandeurs différentes qu’il faudra froncer à 1/2 centim. du bord(llg, I). Bourrez d’ouate tfgvll) fermez le rond en serrant les fronces eten rentrant le bord extérieur du rond afin que l’envers d u travail soit bien achevé.

Quelques points d’arme serrés formeront le cœur de la pomme (flg, II') qui sera alors terminée («g. IV).

Pour confectionner la feuille, vous emploierez de préférence du ruban de 0045 de large environ. Il faut 0“09de ruban pour une feuille ffl.I). Pliez pour former un triangle, faites un petit rentré dans le bas et froncez %. U

La feuille étant terminée (fig. III) il ne vous restera plus qu’à coudre à l'envers de la pomme.

Ninette et Clair« veulent travailler comme maman. La robe de Ninette est en crépon de laine bleu pastel, des pommes d’un rouge lumineux agrémentent chaque feston, mais la robe de Claire est en toile grise, bordée d'un point de feston en coton rose et égayée de grosses pommes roses à feuilles vertes.

Maman est charmants, avec son chapeau de paille tête de nègre allurée d’un bouquet de pommes de coloris vifs, et sa robe de erêpon de soie tête de nègre dont la ceinture de velours bleu roy se pare de deux groupes de pommes menues.

L’originale corbeille d'ouvrggpçqj affecte la forme d’un brasero, est en bois blanc rlpoliné violet foncé. La doublure est en pongé rouge. Les pommes sont en soie orange, citron, vert jade et violet.

Frans Van Kevckhoven

GOUDSMID-HORLOGIEMAKER-DI AMANTZETTER

Anneessenstraat, 1 Lange Koepoortstraat, 76 Nationalestraat, 34

Telefoon 8409 Telefoon 8429 Telefoon 9272

REPARATIEN REPARATIEN

Inkoop van Goud en Zilver

ECOLE SPECIALE

Coin: des rues Houblonnière et Arquebusiers.

ANVERS

On nous informe qu’on commence des nouveaux cours de flamand, français, anglais, espagnol et allemand, ainsi que de Comptabilité, Commerce, Sténographie duployée et D açtylogr aphi e.

Les cours commencent le 1 et le 15 de chaque mois. PRIX MODÉRÉS Cours collectifs; leçons particulières de:

ou d’ALLEMAND ou de STENOGRAPHIE ou de DACTYLOGRAPHIE ou de COMPTABILITE. Machines à écrire de toutes marques:

Smith Premier, Idéal, Remington, Underwood, Torpédo, etc.

Demandez des renseignements à VECOLE SPECIALE Bureaux ouverts de 9 à 12 et de 3 à 7 heures

Le Directeur,

J. VAN SCHAEREN.

Agence WILLEMS

6, Hespenstraat, 6, Antwerpen. — Telefoon 6748

Gesticht in 1900

FLAMAND ou de FRANÇAIS ou d’ANGLAIS ou d’ESPAGNOL

Overgave van alle Handelszaken. Verkoop van Huizen, Natieaandeelen, Leeningen voor Overname van zaken.

NIETS OP VOORHAND TE BETALEN

\ Librairie WATRIN

36, rue du Pélican

Téléphones .31H ‘i - 8009 AXYKHS

Publications et Abonnements. Remises à domicile

TE HUREN

TE HUREN

TE HUREN

TE HUREN

SocJn.

LA PLUS IMPORTANTE FIRME BELGE ET LA PREMIÈRE ENTREPRISE GÉNÉRALE DE:

fl1

Blanchissage

Dégraissage Lavage à Neuf Battage de Tapis

Teintures

USINE:

AVENUE PLANTIN EST, 295 Téléphona 1570

USINE:

RUELLE DE LA FABRIQUE

Téléphona 15 «é

USINE:

RUE LOZANA. 96

Téléphona 15«2

ADMINISTRATION: RUE DU PÉLICAN. 114 - Tél. 1564

AGENCE RÉCLAME

Reu de la grand Ourse. 26, Groote Beerstraat.

Téléphone 6029

TE HUREN

Pour réclames lumineuses et programmes de la Soc. R. de Zoologie, s’adresser à l’adresse susnommée.

Voor lichtreklamen en programma’s der « Zoologie », zich wenden aan bovengenoemd adres.

Marien’s

Chocolatine

KINDERMEEL « Chocolatine », het gezondste kindervoedsel tot heden gekend. Het verhaast het vormen der tandjes, liet sterk worden der beenderen en spieren, is gemakkelijk om te verteeren, is aangenaam van smaak en heeft eene overgroote voedingskracht. Verkrijgbaar in doozcn van

1 kilo à Fr. 8.00

Groote Engelsche Apotheek

Falconplein, 35 ANTWERPEN

KAA’TAISIE.V . NIEUWIGHEDEN

Bijlander gakand voor zijden en gsmarcsrisaarda KOUSSEN Groot assortiment van Knoppen

Alle fournituren voor Kleermaak, _

sters. Handschoenen, enz.

Fantaisies

Nouveautés

Spécialité de bas de soie et en côlon mercerise - Grand assortiment de boutons Fournitures pour tallleuses et tailleurs Gands etc. - On fait des boutons en étoffe. - Points clairs

Cycles Leemans

J GSJAF EGMONTSTfiAJT, 82 (nabij Muzeum) ij

•I HEEREN-, DAMEN-, en KOERSVELOS

? Alle benoodigheder te bekomen ÿ

BIJZONDERE INRICHTING VOOR REPARATIEN ÿ

.V.WHWJVW

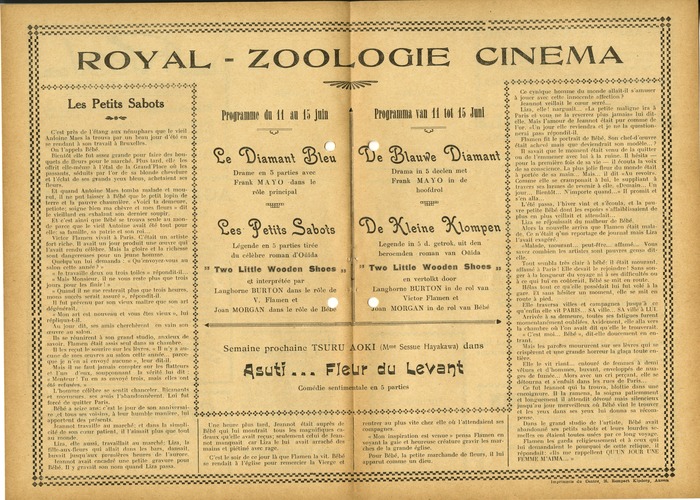

ROYAL -

Les Petits Sabots f

C’est près de l’étang aux nénuphars que le vieil Antoine Maes la trouva par un beau jour d’été en se rendant à son travail à Bruxelles.

On l’appela Bébé.

Bientôt elle fut assez grande pour faire des bouquets de fleurs pour le marché. Plus tard, elle les offrit elle-même à l’étal de la Grand’Place où les passants, séduits par l’or de sa blonde chevelure et l’éclat de ses grands yeux bleus, achetaient ses fleurs.

Et quand Antoine Maes tomba malade et mourut, il ne put laisser à Bébé que le petit lopin de terre et la pauvre chaumière. «Voici ta demeure, petiote; soigne bien ma chèvre et mes fleurs » dit le vieillard en. exhalant son dernier soupir.

Et c’est ainsi que Bébé se trouva seule au monde parce que le vieil Antoine avait été tout pour elle: sa famille, sa patrie et son roi...

Victor Flamen vivait à Paris. C’était un artiste fort riche, il avait un jour produit une œuvre qui l’avait rendu célèbre. Mais la gloire et la richesse sont dangereuses pour un jeune homme.

Quelqu’un lui demanda: « Qu’envoyez-vous au salon cette année? »

« le travaille deux ou trois toiles » répondit-il...

« Mais Monsieur, il ne vous reste plus que trois jours pour les finir! »

« Quand il ne me resterait plus que trois heures, nions succès serait assuré », répondit-il.

11 fut prévenu par son vieux maître que son art dégénérait.

« Mon art est nouveau et vous êtes vieux », lui répliqua-t-il.

Au jour dit, ses amis cherchèrent en vain son œuvre au salon.

Ils se réunirent à son grand studio, anxieux de savoir. Flamen était assis seul dans sa chambre.

Tl 1rs reçut le sourire sur les lèvres. « Il n'y a aucune de mes.œuvres nu salon cette année... parce-que je n’en ai envoyé aucune », leur dit-il.

Mais il ne faut jamais compter sur les flatteurs et l’un d’eux, soupçonnant la vérité lui dit: « Menteur! Tu en as envoyé trois, mais elles ont été refusées. »

L’homme célèbre se sentit, chanceler. Ricanants et moqueurs, ses amis l’abandonnèrent. Lui fut forcé de quitter Paris.

Bébé a seize ans; c’est le jour de son anniversaire, et tous ses voisins, à leur humble manière, lui apportent des présents.

Teannot travaille au marché; et dans la simplicité de son cœur patient, il l’aimait plus que tout au monde.

Liza, elle, aussi, travaillait au marché; Liza, la fille-aux-fleurs qui allait dans les bars, dansait, buvait jusqu’aux premières heures de l’aurore.

Teannot avait encadré une petite gravure pour Bébé. Il y gravait son nom quand Liza passa.

CINEMA

Proiramme du il an 15 juin

Dr ame en o parties avec Frank M A Y O dans rôle principal

Légende en du célèbre

5 parties tirée roman d’Oùïda

Programm! van 11 lot là Juni

Drama

Frank

in 5 deelen met MAYO in de hoofdrol

Two Little Wooden Shoes

qt interprétée par Langhorne BURTON dans le rôle de V. Flamen et Joan MORGAN dans le rôle de Bébé

Legende in o beroemden

etrok. uit den O ftïda

roman van

Two

Little Wooden

en vertolkt door

rol

Langhorne BURTON in de Victor Flamen et Joan MORGAN in de roi van

van

Imprimerie du Centre. 26. Rempart Kipdorp. Anvers

Semaine prochaine TSURU AOKI (Mme Sessue Hayakawa) dans

suti... Fleur du Levarjt

Comédie sentimentale en 5 parties

Lue heure plus tard, Jeannot était auprès de Bébé qui lui montrait tous les magnifiques cadeaux qu’elle avait reçus; seulement celui de Teannot manquait car Liza le lui avait arraché des mains et piétiné avec rage.

C’est le soir de ce jour là que Flamen la vit. Bébé se rendait à l’église pour remercier la Vierge et

rentrer au plus vite chez elle où l’attendaient ses compagnes.

« Mon inspiration est venue » pensa Flamen en voyant la gaie et heureuse créature gravir les marches de la grande église.

Pour Bébé, la petite marchande de fleurs, il lui apparut comme un dieu.

Ce cynique homme du inonde allait-il s'amuser à jouer avec cette innocente affection?

teannot veillait le cœur serré...

Liza, elle! narguait... «La petite maligne ira à Paris et vous ne la reverrez plus jamais» lui dit-elle. Mais l’amour de Teannot était pur comme de l’or. «Un jour elle reviendra et je ne la questionnerai pas» répondit-il.

Flamen fit le portrait de Bébé, Son chef-d’œuvre était achevé mais que deviendrait son modèle...?

Il savait que le moment était venu do la quitter ou de l’emmener avec lui à la ruine. Il hésita — pour la première fois de sa vie — il écouta la voix de sa conscience. La plus jolie fleur du monde était à portée de sa main... Mais... il dit «Au revoir». Comme elle se cramponait à lui, le suppliant à travers ses larmes de revenir à elle. «Demain... Un jour... Bientôt... N’importe quand...» Il promit et s’en alla...

L’été passa, l'hiver vint et s’écoula, et la pauvre petite Bébé dont les espoirs s’affaiblissaient de plus en plus veillait et attendait...

Liza se réjouissait du malheur de Bébé.

Alors la nouvelle arriva que Flamen était malade. Ce n’était q’un reportage de journal mais Liza l’avait exagéré.

«Malade, mourant... peut-être... affamé... Vous savez combien les artistes sont pauvres gens» dit-elle.

Tout sembla très clair à bébé: il était mourant, affamé à Paris! Elle devait le rejoindre! Sans songer à la longueur du voyage ni à ses difficultés ou à ce qui lui en coûterait, Bébé se mit en route.

Hélas tout ce qu’elle possédait lui fut volé à la gare. Et sans hésiter un moment, elle se mit en route à pied.

Elle traversa villes et campagnes jusqu’à ce qu’enfin elle vit PARIS... SA ville... SA ville à LUI.

Arrivée à sa demeure, toutes ses fatigues furent momentanément oubliées. Avidement, elle alla vers la chambre où l’on avait dit qu’elle le trouverait.

« C’est moi... Bébé », dit-elle doucement en entrant.

Mais les parofes moururent sur ses lèvres qui se crispèrent et une grande horreur la glaça toute entière.

Elle le vit riant... entouré de femmes à demi vêtues et d’hommes, buvant, enveloppés de nuages de fumée... Alors avec un cri perçant, elle se détourna et s’enfuit dans les rues de Paris...

Ce fut Jeannot qui la trouva, blottie dans une encoignure. Il la ramena, la soigna patiemment et longuement il attendit dévoué mais silencieux jusqu’au jour merveilleux où Bébé vint le trouver et les yeux dans ses yeux lui donna sa récompense.

Dans le grand studio de l’artiste, Bébé avait abandonné ses petits sabots et leurs lourdes semelles en étaient toutes usées par ce long voyage.

Flamen les garda religieusement et à ceux qui lui demandaient le pourquoi de celle relique, il répondait: «lis me rappellent QU’UN TOUR UNE FEMME M’AIMA... »