Programma van 1 tot 31 aug. 1922

Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#386

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma

E3R«KSJ{RJE3R5JRÇJtRJS3

(Sr ccnirùJTLQ

dans les meilleures papeteries

vitrine Opulente

en 2 moi* par les Pilules Oeléflues. Les Pilules Galéginos sont incomparables pour développer et raffermir les seins, effacer les saillies osseuses, combler les salières ei donner & la poitrine des contours harmonieux et séduisants. Elles sont absolument inoffensives et elles réussissent aussi bien, chez la femme que la jeune fille. Traitement facile à suivre en secret. Prix: 5 francs dans toutes les bon. pharm, et au dépôt général Pharm. Mondiale, 65, rue Ant.-Dansaert, Bruxelles. Méfiez-vous des contrefaçons sans valei .

LIÈGE: Çharm. Goossens, 98, rue de la Cathédrale. ANVERS: Pharmacie-Droguerie, 115, rue Montigny GAND: Pharm. Vergaelen, 45, rue des Champs CHARLEROI: Pharm. Sohet,15, rue de Marcinelle. NAMUR: Pharm. Chisogne, 2, rue Godefroid. MONS: Pharm. Hermans, 19, rue de l’Athénée. OSTJ2NDE: Pharm. Halewyck, Place d’Armes, 12.

Pour tout ce gui concerne TAdministration, Ja Rédaction, Ja Publicité de CINÉ-REVUE, s'adresser à r Éditeur, M. J. MEUVTISSEN, 70 et 72, rue Chartes De Coster, — Téléphone L. 7678.

Achille OETZEN

178, RUE ROYALE, BRUXELLES

Téléphone B 08.04 — Télégrammes: Oeyzella-Bruxelles (

agent général

POUR LA BELGIQUE DU CÉLÈBRE PIANO

"August Förster,,

THE AUTOPIANO Kästner & C° Lw

MONTÉ EN METAL □O

»tPOBITAIRM I

TURNHOUT: Maison J. Brandt, nie de l'Eglise, 3. ROULERS: Maison L. Fonteyne, place de la Gare, 28.

OSTENDE: Maison L. Fonteyne, rue du Quai, 4.

OILLY: Maison Michaux, place des Haies.

TOUJOURSen magasin - 20.000 ROULEAUX -DE 65 ET 88 NOTES

3* Année. — N• 31. — 1033.

Orxjcino. de Veut

Editeur: J. MEUWISSEN, rue Charles De Coster, 70 et 72,,Biuxe/Jes. — Téléphone 37678

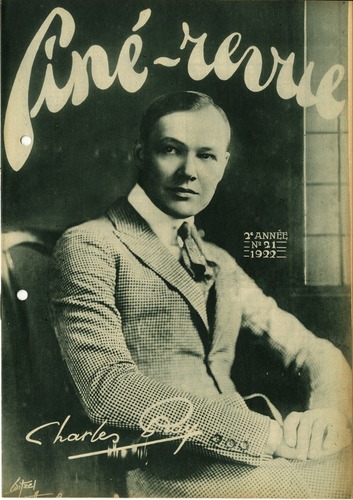

NOTRE, VEDETTE

Il est svelte, mais semble anguleux, comme un grand gamin poussé trop vite avant que la nature •«ût pris le temps de façonner ses traits, de parfaire l’enveloppe charnue de son ossature. L’ovale allongée et glabre de sa figure semble être d’un timide, et peut-être Test-il, ce qui serait paradoxal •d’un acteur de ciné: mais est-ce notre affaire? Ce masque au grand front, sous le-- C’est que Ray est en effet le véritable type du comédien de cinéma. Il sait entrer dans la peau du personnage avec une sincérité et une conscience sans pareilles, et ses créations sont toujours d’un réalisme parfait. , Par exemple, on voudrait parfois le voir moins gesticuler; les meilleurs effets comiques (voir Chariot) ne sont-ils pas toujours obtenus avec un minimum de mouvements? Est-ce par amour pour les exercices sportifs dans lesquels il excelle, et qu’il n’a peut-être pas assez l’occasion de pratiquer au cours des comédies qu’il interprète, qu’il aime les grandes enjambées, et les brusques gesticulations. Il se peut; les exercices physiques ne sont d’ailleurs pas seuls à remplir ses loisirs; l’industrie électrique, et les travaux qui s’y rapportent, attirent son esprit clair de jeune homme actif et aimant à s'instruire. Charles Ray est vraiment un intellectuel, dans toute l’acception du terme. Né à Jacksonville en 1893, il aima dès son jeune âge les œuvres littéraires espagnoles et françaises, à l’égal des écrivains anglais et américains. Ses débuts dans la carrière théâtrale furent couronnés de succès, au point que son père décida de l’aider dans cette voie, et de ses conseils, et de ses subsides. Il se trouva que le placement des uns et des autres, ne fut point mauvais. Ray se fit rapidement connaître à la scène et au studio, et aujourd’hui il est un des hommes les plus populaires du monde entier, en même temps qu'un de ceux que la fortune a le plus favorisé sous les espèces d'appointements princiers. Thomas Ince, le pre

mier, donna à Charles Ray, l'occasion de se produire dans un rôle à sa taille. Ce fut Le Poltron qui établit la réputation de Ray, acteur de cinéma de tout premier plan. Depuis, nous l’avons vu et revu

dans nos salles de ciné, dans Le français tel qu'on le parle, Un coq vivait en paix. Vouloir c'est pouvoir, Le Roi du Bluff, autant d’excellentes comédies, d’une gaité de boaloi, d'une saveur

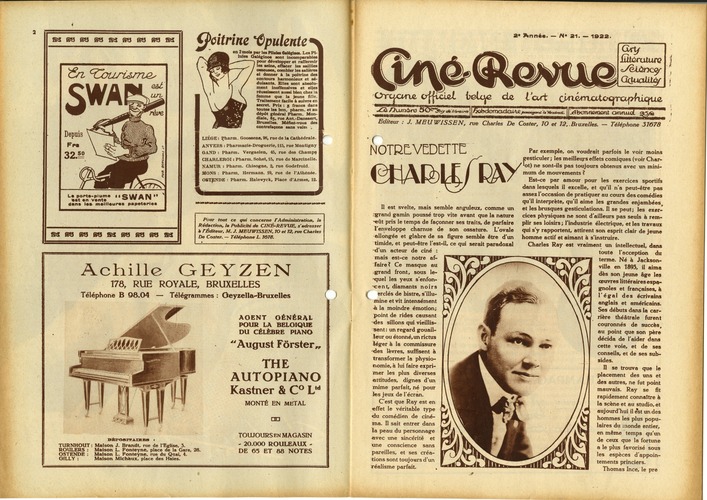

paix, (the girl Roi du Bluff; celui dé gauche, Ray dans Vouloir c'est pouvoir,

jeune et espiègle, dénotant de la part de l’interprète principal des qualités très personnelles d’artiste de cinéma.

MARNIX.

CHARLES RAY dans trois de ses meilleures reproductions

CHAMPAGNE CAZANOVE

Qe plus apprécié

ÜNÆaâson

dans le monde eniier

Fondée * AVIZE en 1811

Agent général dépositaire pour la Belgique et le Congo:

Léon de BUEGER ”. 'î

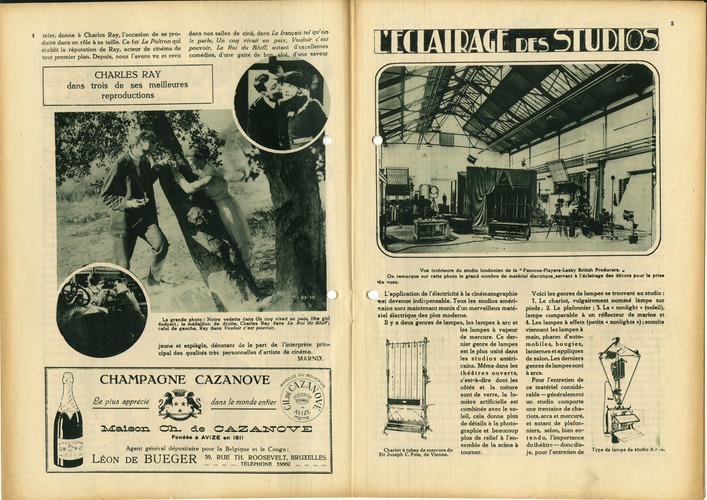

Vue intérieure du studio londonien de la “ Famous-Players-Lasky British Producers. „

On remarque sur cette photo le grand nombre de matériel électrique, servant à l’éclairage des décors pour la prise "de vues.

L’application de l’électricité à la cinématographie •«st devenue indispensable. Tous les studios américains sont maintenant munis d’un merveilleux matériel électrique des plus moderne.

Il y a deux genres de lampes, les lampes à arc et

les lampes à vapeur de mercure. Ce dernier genre de lampes est le plus usité dans les studios airtéri-cains. Même dans les théâtres ouverts, c’est-è-dire dont les côtés et la toiture sont de verre, la lumière artificielle est combinée avec le soleil, cela donne plus de détails à la photographie et beaucoup plus de relief à l'ensemble de la scène à

Chariot à tubes de mercure du .

Dr Joseph C. Pole, de Vienne. tourner.

Voici les genres de lampes se trouvant au studio: I. Le chariot, vulgairement nommé lampe sur pieds; 2. Le plafonnier; 3. La « sunlight » (soleil), lampe comparable à un réflecteur de marine et 4. Les lampes à effets (petits « sunlights »); ensuite

viennent les lampes à main, phares d'auto-mobiles, bougies, lanternes et appliques de salon. Les derniers genres de lampes sont à arcs.

Pour l’entretien de ce matériel considérable — généralement un studio comporte une trentaine de chariots, arcs et mercure, et autant de plafonniers, selon, bien ente ndu, l’importance du théâtre — donc dis-je, pour l’entretien de

Type de lampe de studio K.i-.A.

8 ce matériel il y a un ingénieur électricien et une équipe d’hommes s’occupant du nettoyage et réglage quotidien.

Bien souvent il arrive que le metteur en scène, lorsqu’il tourne en plein air trouve la lumière solaire insuffisante pour réaliser sa scène; s'il ne peut * attendre un temps plus clément,

il fait immédiatement monter des lampes. Ce procédé lui donne des résultats merveilleux. Il en est de même . pour la réalisation des scènes d’extérieurs, prises la nuit, qui ne peuvent êtres réalisées au studio.

Admettons que Mr X, “ director, à la Z pictures entende tourner la sortie du Théâtre de la 42e Rue à minuit; il est bien entendu que la prise de vues ne peut avoir lieu sans le concours de la lumière artificielle; voici dans ce cas comment il est procédé: on monte sur camions automobiles à plate-formes une série de chariots à arcs (les lampes à vapeur de mercure étant trop fragiles), ainsi qu’une « sunlight », celle-ci donnera l'effet lunaire; sur d’autres camions se trouvent les électrogènes fournissant l’énergie. Quand tout ce matériel se -.rouve à l'endroit voulu, les électriciens disposent les lampes aux points désignés’par le réalisateur; alors au moyen de câbles ils branchent sur les lampes le courant fourni par les groupes. Aussitôt, on tourne. Voilà donc un travail qui demande plus de deux heures et qui, à l'écran, représentera une scène de quelques minutes!

Revenons aux lampes. Les. lampes à arcs sont montées avec des séries de deux ou quatre arcs; celles de deux arcs ont généralement une tension de 110 volts, soit 30 ampères; aucun courant élec--trique, même industriel, ne peut donner la force nécessaire à l’éclairage d’un studio, il faut avoir recours au courant industriel double augmenté encore par des transformateurs. Les lampes « sunlight » sont beaucoup plus importantes que les précédentes, aussi on ne les trouve pas en aussi grand nombre au studio.

La lampe ou plus exactement le réflecteur « sunlight » sert surtout pour la prise de vues d'ensemb son intensité est de 150 ampères. Tout ceci prouve que l'électricité est indispensable aux prises de vues cinégraphiques.

Le nombre de lampes nécessaire pour l'éclairage d’un décor planté sur une surface de vingt mètres carrés est de six chariots et trois plafonniers (ceci bien entendu dépend de la méthode d'éclairage employée par le metteur en scène).

Pour terminer j’ajouterai que, pour augmenter encore la luminosité, on emploie des écrans recouverts d’aluminium, ce qui donne une réverbération parfaite.

L'éclairage électrique est devenu un facteur indispensable à la cinégraphie moderne.

Henry A. PARYS.

Type de plafonnier Jupiter.

Comment les Américains entendent le mot " Publicité

La Compagnie Universal se prépare à faire la réclame la plus gigantesque qui ait jamais été faite au monde pour annoncer le nouveau film L'Orage. Les lettres auront plus de 500 mètres de hauteur.

L’effet sera produit par une méthode nouvelle dans le monde de la réclame, le procédé n’ayant été que peu employé jusqu’à ce jour.

Le message concernant le grand film Universal Jewel, ayant comme premier acteur House Peters, sera écrit dans le cieL

Il est estimé que le message entier, comprenant six mots, couvrira une étendue de plus de quinze kilomètres dans le ciel, à une hauteur de plusieurs kilomètres.

Suivant les expériences faites pendant la guerre, M. J.C. Savage, un aviateur anglais, a trouvé moyen de manœuvrer son aéroplane de manière à former des lettres en laissant derrière lui une forte trafnée de fumée. Sous des conditions favorables, le message se maintient en place pour plusieurs minutes et est clairement visible à une distance de plus de vingt à vi/.gt-cinq kilométrés. L’écriture dans le ciel a été expérimentée dernièrement à Londres pour le Daily Mail, le journal de Lord Northcliffe. Le capitaine Turner, un aviateur anglais, mystifia le monde

à Bpsom, le jour du Derby, en traçant les mots Daily Mail dans le ciel.

Le plus remarquable de cette affaire est quel il pendant l’accomplissement de cette merveille, personne sur la terre ne pouvait apercevoir l’appareil qui évoluait à une très grande hauteur.

Le capitaine Turner recommença son exploit au--dessus de Londres, à la grande satisfaction de ses millions d’habitants. Plusieurs millions de pieds, cubes de fumée furent employés pour produire l'effet voulu. La fumée a été produite par un procédé breveté.

Cari Laemmle, Président de l’IIniversal Film Manufacturing Company, est en communication avec Lord Northcliffe concernant l’achat de cette méthode, pour les Etats-Unis.

II est fort probable que les arrangements préliminaires seront achevés sous peu, et un corps d’aviateurs américains a été engagé et est, en ce moment, en train de pratiquer la manœuvre en lettres.

La population des grandes villes américaines, verra apparaître soudainement, dane le ciel, l’avis que < L’Orage Arrive » en gigantesques traînées de fumées.

* Faire vrair et laisser aboyer les partiaux et les imbéciles, voilà le devoir des réalisateurs.

Alb. DIEUDONNÉ.

Le scénario.

Il nous faut rappeler le sujet du drame, pour concrétiser le thème sur lequel s’exerce notre critique.

« Jean Randall est un ingénieur-chimiste qui fait jaillir de son creuset un métal ayant toutes les propriétés du radium. Cette découverte ferait de lui un bienfaiteur de l’humanité, mais une société financière présidée par Gold, redoute tout de cette découverte qui peut la ruiner. Cependant Randall est fiancé à Suzanne Gold dont le père est mort accidentellement dans le laboratoire de Randall pendant que celui-ci se livrait à ses expériences. Randall a atteint maintenant le but de sa vie, mais son visage porte cependant l’empreinte d’ur e profonde mélancolie. Un secret l’étouffe, c’est dar -;

sa clinique de Ville-d’Avray que nous le connaîtrons. C'est lui, Randall, qui a tué Gold, et il dit pourquoi. Gold voulait vendre un million le gramme-r-de radium qui ne revenait qu’à mille francs environ. C’était un obstacle, il l’a supprimé. Ce fut son crime. Mais personne ne le croira et Suzanne Gold elle-même le tiendra pour un dément I »

L'interprétation.

Ious avons retrouvé, dans le Jean Randall, le Dax naturel et donc vrai, qui nous avait ému dans l’Assommoir. Dans Son Crime, c’est moins par gestes, que par regards, attitude, qu’il extériorise les sentiments qui l'animent; et de sobres moyens, il fait une personnalité peut-être plus vraie que celle — si magistrale — qu’il créa de Coupeau.

Mlle Suzanne Pierson; son rôle était complexe: elle est la femme aimée, qui admire le savant; elle doit entendre sa confession, elle le croit dément. Ce rôle, l’artiste le tient avec conviction, avec vérité.

méritée (mais toujours moindre, sinon moins éphémère que celle d'un sportsman ou d’une vedette de caf’-conç en vogue) ne connaissent dans la majeure partie des cas, qu’une vie simple et sobre, en opposition avec la richesse de leur pensée... Sait-on que le radium, qui fut découvert par M. et Mme Pierre Curie, l'a été dans un laboratoire d'une pauvreté légendaire dans le monde scientifique?

C’est s'inspirant de cet exemple que le réalisateur de Son Crime, a tenu à situer Jean Randall dans le vrai cadre de ses travaux de savant; et dans ce but, Dieudonné a fait appel à la collaboration des choses, interprètes muets dont l’éloquence à l’écran peut être aussi grande que les évolutions des personnages. Le laboratoire du jeune savant Randall est d’un simple qui frise la pauvreté, mais les appareils que nous y trouvons proviennent de la maison

Ducretet, et émettentrbien un courant de 25,000 volts, comme le veut le scénhrio du récit.

— Mais pourquoi avoir fait si pauvre aussi, un bureau de directeur d’un quotidien? avons-nous dnandé à M. Dieudonné. Un bureau directorial de l'espèce, n’est-ce pas toujours somptueux?

Et le réalisateur de répondre judicieusement: « il y a quotidien et quotidien. A côté-du Journal, du Matin, il y a le... quotidien intermittent, qui tire à six exemplaires (exact) en attendant l’Affaire qui le lancera... »

S’aidant d’une interprétation compréhensive, et pourtant souple, puisque comme une - glaise elle doit sous ses doigts prendre l’empreinte de sa pensée; de décors réels, ajoutant à la vraisemblance de l'action; d’un milieu qui est le cadre où, dans la réalité, évoluent des personnages pareils à ceux de ses drames; quel est donc le secret de la manière d’Albert Dieudonné?: faire vrai. MARNLX.

C’est une entreprise excellente, ingénieuse et qui vient à son heure. Elle ne peut manquer de réussir.

Deux directeurs de cinémas parisiens ont pensé qu'il était fâcheux de voir disparaître à jamais les films, bons ou mauvais, qui n'ont plus l'attrait de la nouveauté. Ils ont déploré que les bons, comme les autres, Soient enfouis, quelques mois après leur

On le voit, aussitôt conçue, l'idée s’est trouvée au point, et il n'était que de la découvrir. Sa réalisation est aussi simple que possible. Et la Comédie-Française du film répond à un vœu que nous avons entendu émettre souvent par le public qui suit avec intelligence et avec sympathie la destinée du septième art.

Schopenhauer disait: * Les nouveaux livres sont rarement bons, et les bons livres ne sont pas longtemps nouveaux ». Il entendait par là qu’il faut savoir choisir avec discernement dans l’amas des publications que les étalages des libraires offrent à notre curiosité, et que, si des regards s’imposent sur la littérature contemporaine, il ne faut jamais négliger de contempler la littérature parmi laquelle la postérité a déjà fait le grand triage.

LES TROIS MOUSQUETAIRES.

Une des productions de cette année qui aura sa place dans la bibliothèque des grands films.

naissance, dans un oubli immérité. Ils ont estimé qu’il manquait, à l’art du cinéma, ce qu'est la Comédie-Française à la littérature dramatique: une maison soucieuse avant tout d'amener à elle les productions intéressantes du temps présent et d’assurer la vie des meilleures œuvres du temps passé. Et ils créent le Cinéma-Lumière, dont le titre est un hommàge à l’un des inventeurs de l’image mouvante.

« Notre ambition, ont-ils déclaré à un confrère de la presse parisienne, notre ambition est d'avoir ici une bibliothèque de films comprenant une copie de chacun des grands films qui ont triomphé à l’écran au cours des précédentes années. Dans ce répertoire, nous puiserions chaque semaine; une semaine, par exemple, nous afficherions Forfaiture pour les représentations des lundi, mercredi, vendredi; l'Atlantide pour celles du mardi et du samedi; Les Trois Mousquetaires pour celle du dimanche. Et de temps à autre, nous donnerions une nouveauté en exclusivité, pour une brève période: huit ou quinze jours. »

Sans doute, à propos des films on ne peut encore parler de la postérité. Toutefois, depuis les origines — à la fois si proches encore et si lointaines déjà — de l’image mouvante, on compte un certain nombre de réalisations qui marquent les étapes de l’art nouveau, les batailles de plus en plus décisives pour la conquête d’une beauté inconnue. Les unes n’ont rien perdu de leur intérêt documentaire. Nos petits-neveux, sans aucun doute, aimeront à revoir ces premières bandes, retraçant l’enfance d’un mode d'expression. Les autres n’ont rien perdu de leur beauté particulière. Pourtant, jamais nous ne les revoyons. Bien mieux, des œuvres importantes, nées pendant la guerre ou après l’armistice, depuis que le ciné s est imposé comme un art, semblent définitivement abandonnées. Poussé par la nécessité d’entretenir et de faire fructifier des installations coûteusès,on produit à jet continu. L’une production chasse l’autre. Et l’on ne pourrait que se louer d’une activité incessante, qui aide aux progrès croissants du cinématographe, si l'on’ ne montrait vraiment par trop de dédain et d'ingra-

Nous reproduisons ici la double page que Ciné-Revue consacra à cette double œuvre, dans le numéro 14 (Ire année). L'Atlantide est encore un des grands films qui a droit à une

ftlace de choix dans la cinémathèque des meil-eures productions de tous pays, qui doit être formée.

titude pour... les chefs - d’œuvres éphémères.

Pour ne parler que de productions encore récentes, il est impossible de revoir aujourd'hui, sinon au fond de lointaines provinces, servies en dernier lieu, des films comme la Montée vers T Acropole, le Penseur, la Roue, et les premiers Chariot, et les premiers Griffith, et tant d’autres dont les noms se pressent dans la mémoire. Cela ne laisse pas d’être regrettable.

Continuons notre comparaison du film et du livre. Un beau livre ne montre pas toutes ses beautés à la première lecture. 11 faut le reprendre souvent, y retourner comme auprès d'un ami, en espaçant les visites. Si l’œuvre garde sa fraicheur, malgré nos

propres changements, alors son créateur n'a pas travaillé en vain, et son roman, son poème est désormais une vie indépendante de la mode, du goût du jour, de tout ce qui passe...

Il en est de même du film. Mais comment en juger, si les films qu’on nous présente ont à i peine le temps de se dérouler sous

Inos yeux, et nous sont enlevés alors même que

nous désirerions les revoir? Telle production de l'hiver dernier ferait encore ma joie, j’en suis sûr, si seulement je savais où on la projette encore.

Et d’autre part, comment comparer les époques, les diverses manières (chose nécessaire pour un art qui se trouve, comme le ciné, en pleine efflorescence) si je ne trouve à l’affiche des salles que le • dernier cri, le dernier genre, le dernier succès?

C’est tous ces problèmes - là que la « Comédie - Française » du Film permettra à chacun de résoudre.

Et il faut espérer, en conclusion, que le cinéma classique — pourquoi pas? — trouve bientôt des imitateurs dans chaque ville de quelque importance. Il y trouvera certainement son public.

Mais qui choisira les films classiques? Eh bien, le public lui-même. Qu’on lui demande simplement, par la voie du referendum, quels sont les films qu’il voudrait revoir.

Voilà un sujet d’enquête plus intéressant et d’une portée plus éducative que tous ceux dont on ne cesse de nous rabattre les oreilles...

FRED.

Griffith, le maître américain dont l’œuvre s'ennoblit et s’amplifie sans cesse; revoir les premières bandes où s’exerça son art, serait se rendre compte au chemin parcouru par son génie.

Charlie Chaplin, dont nous aimerions revoir, à titre documentaire, quelques-uns des premiers films, présentés seulement aujourd'hui en province.

14

Peut-on rire?

— Tu concours pour être étoffe française du cinéma?

— Oui, mieux vaut... star... que jamais.

VOIR L£S

PRIMES A NOS LECTRICES

PÀOl 10

— Inutile d’essayer: ce monsieur ne nous- laissera pas entrer avec l’enfant. Si nous étions venus en auto, vous l’auriez vu accourir pour ouvrir la portière f

SOYEZ DONC COMPLAISANT!

— Voudriez-vous, monsieur, me rendre un service.., j’ai besoin d'un témoin.

Ah J je vous remercie de consentir, vous êtes tout à fait aimable.

Tenez, c'est ici... Vous ti en aurez pas pour Ion(7. temps, ju'te une petite signature à donner...

- Monsieur l'employé, voici mon témoin.

— Vous mettrez icije certifie que M. Dupont habite bien 14, rue des Salsifis, et tous signerez en-dessous.

— Ouf! ça y est... mon-.sieur, j’ai bien l'honneur de vous saluer /...

— Quoi! Vous serrer la main. Vous serrer la main ! Non mafs f

Vous n u pensez pas t Com- d abord! Sachez, mûssieu que je

ment! Vous certifiez Que je n'aime pas les menteurs!,

suis M. Dupont et vous ne m’avez seulement jamais vu.

(Le Matin.)

Pour tout ce qui concerne /'ADMINISTRATION, la Rédaction, la Publicité de CINÉ-REVUE, s'adresser à l'Éditeur, M. J. MEUWISSEN rue Charles De Coster, JO et 12. — Téléphone L. J678.

ße monument ß)eoos

à Siïnderleckt

Devos, jeune écrivain, auteur de plusieurs romans pleins de promesses: Un Jacobin de Tan Cil, Monna Usa, etc, est tombé pour la Patrie, pendant la guerre.

Ses amis et admirateurs ont voulu perpétuer son souvenir par un monument que l’on vient d'inaugurer à Anderlecht. Il est l'œuvre du sculpteur Edmond de Valériola, dont on connaît le beau talent. Une émotion profonde se dégage de l'ensemble d'une harmonie si prenante et d'une exécution si compréhensive.

Nouvelles cinématographiques 15 de partout

ETATS-UNIS

Une poupée, Mary Picklord.

L’exquise Mary Pickford vient de signer un. brillant contrat commercial avec le Père Noël!!! C’est la première fois, affirme la grande artiste, qu’elle fait une affaire commerciale qui n’ait aucun rapport avec l’industrie cinégraphique.

En efet, Mary Pickford va lancer, à l’occasion du prochain Christmas, quelques millions de petites poupées qui la représenteront dans ses meilleurs rôles.

Depuis plusieurs années, des milliers de jeunes admiratrices lui demandaient avec insistance de créer une poupée qui reproduise fidèlement ses traits. Mary a chargé le célèbre sculpteur Christian Von Schneidau de faire différents bustes la représentant; la meilleure de ces maquettes servira de modèle pour la tête de la « poupée Mary Pickford ».

Christian Von Schneidau, qui est un des meilleurs sculpteurs suédois, a admirablement réussi les différents bustes de Mary Pickford.

La totalité des modèles exécutés par C. Von Schneidau a atteint le nombre de soixante. Mary Pickford en a elle-même sélectionné une demi-douzaine qui serviront à la construction des têtes de poupées. Ces poupées, qui seront vendues un prix très modique, apporteront la joie à tous les enfants aux prochaines fêtes de Noël.

40

Un accord avec la Maison J. FELIX, éditeurs de journaux de mode, nous permet de faire a nos lectrices l'agréable surprise suivante: Dès ce jour, les patrons découpés, en grandeur d’exécution, des modèles paraissant sur notre Page de la femme pourront être obtenus, dans des conditions extraordinaires de bon marché. Au lieu de déboursei O de 3 a 5 francs pour obtenir le patron cf un modèle, nos lectrices pourront dès à présent obtenir un patron soit sp. de blouse, de jupe, de robe, de manteau ou de tailleur, au prix modique de Un franc (tout frais compris). Il T' leur suffira à cet effet de mettre sous enveloppe b l’adresse de M. J. FELIX, rue Thomas Vinçotte, 18; ry I) le bon triangulaire figurant au bas et à gauche de notre Page de la femme; 2) le numéro du modèle don*. on désire' recevoir le patron découpé; 3) le nom et l'adresse do la destinataire; 4) Un franc en mandat

ou timbres-postes.

Nous ne doutons pas que nos lectrices ne tiennent à profiter, nombreuses, de ces avantages, et nous . nous proposons cf en offrir bientôt d’autres également intéressants à tous ceux qui aiment et lisent * n La Direction.

assidûment Ciné-Revue,