Programme de 1 à 31 août 1922

Livret de programme

Source: FelixArchief no. 1968#388

Ce texte a été généré automatiquement sur la base des pages numérisées, en utilisant la technologie ROC. En raison des polices de caractères historiques utilisées dans les livrets de programmes, les résultats ne sont pas sans fautes.

Consultez les images de ce livret de programme

cSt. cCourism

dans les meilleures papeteries

Qdtrine Opulente

—- en 2 moi» par les Pilules O*léf Ium. Le» pilules Galcginos sont incomparables \ pour développer et raffermir! les seins, effacer les saillies osseuses, combler les salières ei donner à la poitrine des contours harmonieux et séduisants. Elles sont absolument inoffensives et elles ., . i h réussissent aussi bien chez la

I\ * \ femme que la jeune fille.

\ Traitement facile k suivre en

\ V JÊMcÿtÿ secret. Prix: 5 francs dans toutes les bon. pharm, et au dépôt général Pharm. Mon-diale, 65, rue Ant.-Dansaert, /VH|cS5l Bruxelles. Méfiez-vous des

contrefaçons sans valet .

LIEGE: Pharm. Goossens, 98, rue de la Cathédrale. ANVERS: Pharmacie-Droguerie, 115, rue Montign> GAND: Pharm. Vergaelen, 45, rue des CLamps CHARLEROI: Pharm. Sohet, 15, rue de Marcinelle. NAMTJR: Phaém. Chisogne, 2, rue Godefroid. MONS: Pharm. Hermans, 19, rue de l’Athénée. OSTENDE: Pharm. Halewyck, Place d’Armes, 12.

Pour tout ce qui concerne ÏAdministration, Ja Rédaction, la Publicité de CJNÊ-REVUE, s'adresser à rÉditeur, AL J. MEUW1SSEN, 70 et 72, rue Charles De Coster. — Téléphone L. 7Ó78.

MONTÉ EN MÉTAL

DÉPOSITAIHBS t

TURNHOUT: Maison J. Brandi, rue de l'Eglise, 3. ROULERS: Maison L. Fonteyne. place de la Gare, 28.

OSTENDE: Maison L. Fonteyne, rue du Quai, 4.

GILL Y: Maison Michaux, place des Haies.

TOUJOURS en MA G ASIN - 20.000 ROULEAUX -DE 65 ET 88 NOTES

THE AUTOPIANO Kastner & C° Lld

Achille GE Y ZEN

178, RUE ROYALE, BRUXELLES

Téléphone B Q8.04 — Télégrammes: Geyzella-Bruxelles

AGENT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE DU CÉLÈBRE PIANO

"August Förster

2* Année — N» 19

1922.

Otucmu cfkcl&l belote de Vcui cUiértoloir

iwwnpinwniawi»—in» inroiwM

/è/îujniin; 50QlornoeieuAeu UjQbomiemßnl onruioL Ç>5/ki

Editeur: J. MEUWISSEN, rue Charles De Coster, 7O et 12, Bruxelles. — Téléphone 31678

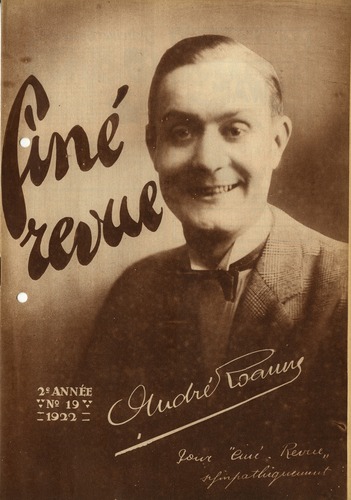

NOTRE VEDETTE

André ROANNE

Avec ses créations de L Atlantide, Les Ailes s’ouvrent. Hantise, Têtes de Femmes, Femme de Tête, etc., André Roanne, qui tourne actuellement à Bruxelles avec l’excellent metteur en scène Henry Roussel, s’est conquis une place très enviable dans le cinéma français.

Dans le salon du Palace Hotel, André Roanne répond aimablement à mes questions.

— Comment êtes-vous venu au « Moving Picture Art »? avons-nous demandé à M. Roanne.

— Faisant le désespoir de ma famille, qui rêvait de faire de moi un’’banquier, j’ai tourné mon premier film en juillet 1915. Accompagnant un camarade aux Studios Gaumont, je fus abordé par un metteur en scène qui me demanda si j’avais déjà fait du cinéma; naturellement je lui répondis que oui, lui citant des titres de films tout à fait fantaisistes.

Un mois après je partais pour les bords de la Loire, tourner quelques films avec Gaston Michel, René Navarre, Jean Signoret, Marie Laurent, Nelly Palmer, Suzy Dubert, etc. Depuis ce temps, hélas! trois de ces camarades sont décédés. Voici le titre de ces films: Le même Sang, En Musique, Madame Fleur de Neige, et Autour d’une Bague, film dans

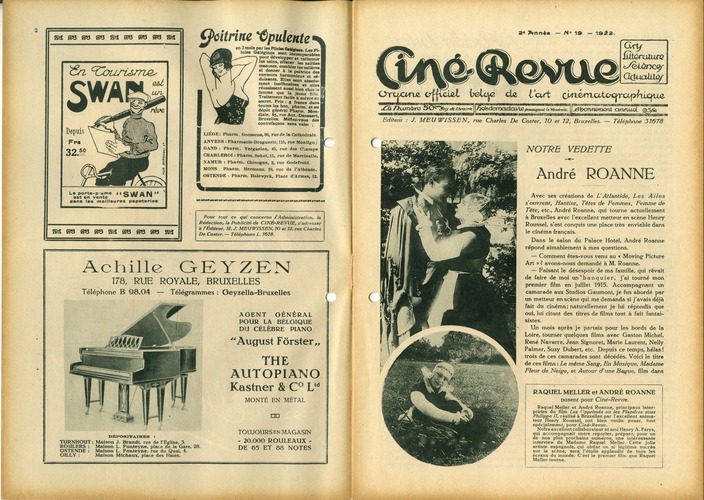

RAQUEL MELLER et ANDRÉ ROANNE

posent pour Ciné-Revue.

Raquel Meller et André Roonne, principaux inter-prêtes du film Les Opprimés ou les Flandres sous Philippe II, réalisé à Bruxelles par l’excellent animateur Henry Roussel, ont bien voulu poser, tout spécialement, pour Ciné-Revue.

Notre excellent collaborateur et ami Henry A. Parys, ui accompagnait notre reporter, prépare, pour un e nos plus prochains numéros, une intéressante interview de Madame Raquel Meller. Cette jolie artiste espagnole, qui obtint un si légitime succès sur la scène, sera l’étoile applaudie de tous les écrans du monde. C'est le premier film que Raquel Meller tourne.

4 lequel j’eus la chance d’interpréter le rôle du jeune premier.

Vint la mauvaise saison, ce qui nous fit partir pour Nice, c’est là que j’ai tourné Monsieur Pinson Policier, premier film d’une série qui, malheureusement, fut interrompue par la mobilisation du metteur en scène; c’est à ce moment que je fis connaissance de Jacques Feyder, qui interprétait un rôle à mes côtés, et qui plus tard devait mettre à l'écran L’Atlantide.

Dans les premiers mois de 1916, je tournais avec Feyder, débutant dans la mise en scène, plusieurs petits films dont: Têtes de Femmes, Femme de Tête et Des Pieds et des Mains. Puis, sous la direction du metteur en scène Violet: Le Consentement de ta Marquise.

En juillet 1916 — je suis mobilisé et obligé de rejoindre le 105ème régiment d’artillerie — jusqu’en 1919; je suis donc immobilisé dans ma carrière par les événements.

— Et après la guerre, quel fut votre premier film?

— Engagé par Jacques Feyder, j’accompagne celui-ci en Afrique tourner le rôle du lieutenant Massard dans L'Atlantide. Inutile de vous parler des dix mois passés là-bas, mes camarades et Jacques Feyder lui-même, en ont donné de nombreuses narrations.

De retour à Paris, en janvier 1921, je n’ai guère cessé de tourner, d’abord L'Ombre Déchirée, de Léon Poirier, ensuite Les Ailes s'ouvrent, de Guy du Fresnay, Hantise, de Kemm, Maman Pierre, de Maurice Challiot, Tote, de de Morlhon et L'Evasion, de Guy de Champavert.

De Marseille, où je me trouvais, lors de la réalisation de ce dernier film, je reçus les offres de M. Roussel, pour le film que je tourne en ce moment à Bruxelles: Les Opprimés ou les Flandres sous Philippe U, et c’est avec joie que j’acceptai de tourner le rôle de Philippe de Horne aux côtés de la grande artiste qu’est Raquel Meller.

M. Roanne, qui avait bien voulu me fournir ces renseignements, me montre aussi sa superbe collection de photographies- mais comme il se fait tard et que M. Roanne tourne le lendemain dans le merveilleux décor de Gand, je prends congé de mon charmant interlocuteur en lui promettant de venir le revoir encore.

André Roanne est un des jeunes espoirs du cinéma français. Et nous pouvons affirmer d’emblée que c’est un des meilleurs jeunes premiers. André Roanne parviendra.

Henry A. PARYS.

Pour tout ce qui concerne l'Administration, la Rédaction, la Publicité de Ciné-Revue, s'adresser à l'éditeur, M. J. Meu-wissen, TCM2, rue Charles Decoster, Bruxelles. Tél. 31678.

LA CRITIQUE... “ M Martial est un Jack Buxter remarquable, sachant incarner comme il convient le clergyman austère et, sympathique. „

(Le Couiner Cinématographique, de Paris.;

J. F. Martial est belge. Ses débuts au cinéma datent d’avant la guerre, son premier film: Fantômes. Martial interprète un rôle important dans ce film aux côtés de René Navarrre.

Mobilisé à l'armée belge, Martial fait toute la campagne et se conduit glorieusement.

Revenu à Paris, il tourne de nouveau pour Gaumont; parmi ses films: Les Vampires, Cœur de Mère, Barrabas, Les Deux Gamines, Gaëtan ou le Greffier présomptueux, etc.

Ensuite il tourne: Tristan et Yseu/t pour les Films Louis Nalpas, Le Coffret de Pandora pour G. Pan-sini. Le Collier de la Momie, film dirigé par son compatriote Armand Du Plessy, pour le compte des Films Hélios, et Un Aventurier, film Maurice de Marsan; c’est dans ce dernier film que l’on a pu particulièrement apprécier son beau et souple talent.

Martial pratique tous les sports en général et n'importe quel exercice sensationnel.

Dans toutes ses incarnations, Martial apporte un cachet d’originalité bien personnelle; c’est aussi ce qui fait son succès. Jean RYHEN.

jße Dilan d’une ôaison

Comme pour les arts et les lettres, il y a une saison pour le ciné. Non que les directeurs, les metteurs en scène et les interprètes aient loisir de chômer. Au contraire, on tourne ferme, dans les studios et en plein air. On prépare les nouveautés de la saison prochaine. Mais à mesure que nous entrons dans la période des vacances, les présentations se font moins nombreuses.

C’est le moment de dresser le bilan, ou, si vous voulez, un « brouillon de bilan » de la saison qui s’achève. Ce rapide coup d’œil en arrière permettra de mesurer le chemin parcouru, et de juger les efforts d’un art qui affirme chaque jour un peu plus sa puissance inégalable.

A tout seigneur tout honneur. Les Américains sont toujours les grands seigneurs de l’écran. Ne fut-ce qu’à cause de leur situation économique, leur production passe de beaucoup, en quantité tout au moins, celle des autres pays. Et parmi les Américains, c'est toujours Chariot qui recueille chez nous le plus de lauriers. Pour le grand public, cette année sera l’année du Gosse. Jamais encore un film n’avait eu sur les foules un empire aussi évident. Tout le monde a vu le Gosse. Tout le monde en a parlé. Même les adversaires du ciné, même les adversaires de Chariot se sont inclinés devant une imagination vraiment géniale, épuisant les moyens les plus simples, les plus enfantins, c’est le cas de le dire, pour provoquer le rire ou les larmes. Oui, les larmes. Charlie Chaplin a terminé, par le Gosse, son évolution du comique au tragique, déjà si visible, auparavant, dans Vie de chien par exemple.

" Mais le comique subsiste. Et c’est un tragique nouveau — le tragique burlesque — que l’auteur du Gosse nous a révélé, en même temps qu’il nous présentait Jackie Coogan, le petit prodige qui n’aurait pu être formé à meilleur école.

Les autres as américains:

Douglas Fairbanks dans le Signe' de Y'Orro, Mary Pickford dans

Polly ana et Par l’entrée de service, W.-S. Hart dans Pour /'Honneur, Thomas Meighan et Gloria Swanson dans Y Admirable Crichton, pour ne citer que les plus populaires, dans leurs créations les plus importantes, se sont disputé avec entrain les faveurs du public des deux mondes. Chacun a utilisé, et parfois développé ses qualités particulières. Mais Douglas peut se vanter d’avoir, avec Zorro, créé un type de redresseur de torts, frère de Don Quichotte, qui restera dans la galerie des grandes figures du ciné.

Restent les films de Griffith, toujours attendus avec impatience par les amateurs qui voient, dans l’auteur du Lys brisé,Yun des plus grands ouvriers — si pas le plus grand — du septième art. Deux films de Griffith nous furent présentés au cours de l'hiver dernier: La Rue des Rêves et Annie Moore ou Way down East. L’auteur’ n’a guère renouvelé sa manière.

Il continue d’exprimer, par les mêmes caractères un peu romantiques et les mêmes antithèses de lumière et d’ombre, l’opposition du bien et du mal. Cela peut lasser à la longue. Mais les dernières scènes de Way down East (la poursuite dans les glaces) constituent incontestablement l’une des maîtresses pages du septième art. Lilian Gish, l’interprète préférée de Griffith, est toujours la délicieuse poupée au sourire fêlé.

Les Anglais ont marqué plusieurs succès considérables. L’on nous avait d’abord présenté Carnaval, que l’on nous recommandait comme le meilleur filmf anglais de l’année. Carnaval a déçu. Sans doute, le film est bien tourné, bien mis en page; la photographie est excellente. Mais aucun élément de nouveauté ne pouvait faire de Carnaval la production sensationnelle qu’on avait annoncée. Disraéli, par contre, et surtout Y Inexorable, le film de Rudyard Kipling, ont emporté l’admiration des connaisseurs. Kipling a transporté au ciné les qualités d’observation et d’imagination qui ont fait

Ie succes de ses livres.

Enfin, ces tout derniers jours, un film anglais:

La Glorieuse Aventure, nous a prouvé que la prise de vues et la projection cinématographique en couleurs sont désormais portées à un très haut point de perfection.

A part cette innovation, purement technique, mais dont*on ne peut nier l’importance,

les Anglo-Saxons (Anglais et Américains) n'ont pas vraiment innové. Ils ne semblent guère désireux de chercher des voies propres au ciné. Les tendances nouvelles n'ont pas de prise sur leur constitution solide... et placide.

Tout au contraire, les Suédois, dans la Charrette Fantôme, tâchent d’exprimer, par l’image mouvante, ce qu’aucun autre art ne peut dire. Et les Allemands — car ils reviennent, rudes à l’attaque, et nous avons revu Henny Porten dans Anne de Boleyn et Asta Nielsen dans Hamlet — les Allemands ont fait le grand pas avec le Cabinet du Docteur Caligari, un grand film, que l’on peut ne pas admirer en lui-même, mais qui est une indication de ce quç le ciné peut susciter d’impressions nouvelles, en transformant, en stylisant les formes que nous offre la vie. Cali-

Deux scènes de Jocelyn

Au bas: Jacque CATELAIN dans

Don Juan et Faust

gari a déplu à d’aucuns/' par son parti-pris d’horreur, ce qui est une affaire d’appréciation, et par l'exagération, le manque d’équilibre de l’œuvre, ce qui est un reproche plus grave, et fondé à notre sens.

Et voici les Français. C’est chez eux, précisément, que nous trouverons cette mesure, cet équilibre dans l’innovation. Engagés dans la concurrence mondiale avec des armes inférieures — économiquement, la situation du ciné français est lamentable — nos voisins du Sud ont fait, cette année, un grand effort. Ils ont réalisé des films somptueux, soignés en tous points, comme l'Atlantide et Les Trois Mousquetaires. Mais surtout des metteurs en scène comme Marcel L’Herbier, Jacques de Baron-celli, Léon Poirier et plusieurs autres ont reçu, pour leurs innovations, leurs créations véritables, l'appui ( de maisons qui risquaient gros en allant à l’encontre des habitudes du public. 11 est à peine besoin de rappeler El Dorado, leRêve, le Père Goriot. Ces trois œuvres, à elles seules, suffiraient à la gloire de l'écran français.On présente actuellement Jocelyn, de Léon Poirier, d’après Lamartine, et Don Juan et Faust, de Marcel L’Herbier.

Parlant de ces films nouveaux, Louis Delluc, un autre novateur de l'écran, dit que la maison éditrice parvient à produire, en un an, ce qui semblait si difficile qu’on était tenté parfois de le croire impossible: le film français. Nous pouvons ajouter, que le film français a consolidé dans la production mondiale, sa place de tout premier ordre. FRED.

Une scène de Y Inexorable.

STELLA FILM PRÉPARATION COMPLÈTE AU CINÉMA

62, Rue du Lombard, Bruxelles Jules RAUCOURT, ex-leading man de la “Famous Players-Paramount,,

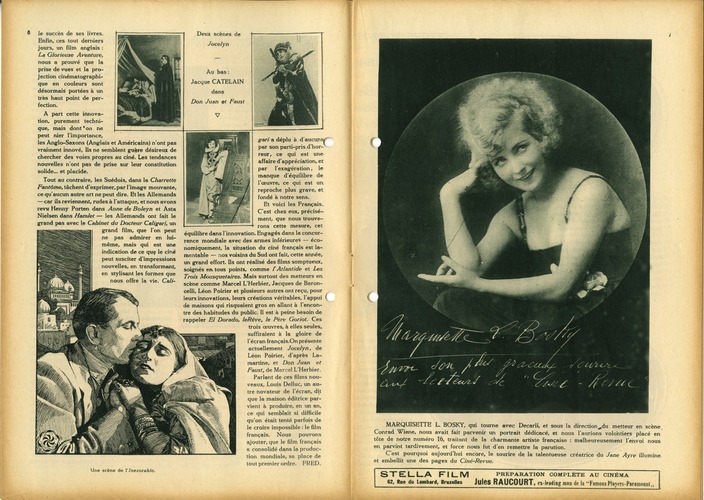

MARQUISETTE L. BOSKY, qui tourne avec Decarli, et sous la directiondu metteur en scène Conrad Wiene, nous avait fait parvenir un portrait dédicacé, et nous l'aurions volontiers placé en tête de notre numero 16, traitant de la charmante artiste française: malheureusement l’envoi nous en parvint tardivement, et force nous fut d'en remettre la parution.

C’est pourquoi aujourd’hui encore, le sourire de la talentueuse créatrice du Jane Ayre illumine et embellit une des pages du Ciné-Revue.

C'est la Welsh Pearson Cy, société-d'édition anglaise qui enfanta ce film,, digne de figurer dans la série des bonnes productions britanniques vues dans nos salles au cours de cette année.

A l'exemple des Français et des Américains, nos voisins d’outre-Manche ont une prédilection marquée pour l'adaptation des œuvres écrites, et le résultat de leurs efforts est le plus souvent une production empreinte de sentiment en même temps que d’humour propre à être goûtée par les plus délicats d’entre les cinéphiles du continent»

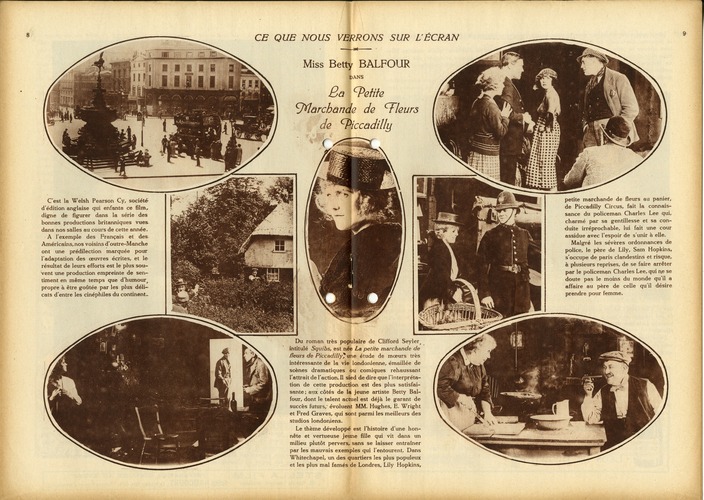

CE QUE NOUS VERRONS SUR L'ÉCRAN

Du roman très populaire de Clifford Seylerr intitulé Squibs, est née La petite marchande de fleurs de Piccadilly* une étude de mœurs très intéressante de la vie londonienne, émaillée de scènes dramatiques ou comiques rehaussant l'attrait de l’action. Il sied de dire que l’interprétation de cette production est des plus satisfaisante; aux côtés de la jeune artiste Betty Bal-four, dont le talent actuel est déjà le garant de succès futurs,- évoluent MM. Hughes, E. Wright et Fred Graves, qui sont parmi les meilleurs des studios londoniens.

Le thème développé est l’histoire d’une honnête et vertueuse jeune fille qui vit dans un milieu plutôt pervers, sans se laisser entraîner par les mauvais exemples qui l'entourent. Dans Whitechapel, un des quartiers les plus populeux et les plus mal famés de Londres, Lily Hopkins,

Miss Betty BALFOUR

dans

ßa Petite Marchande de fleurs de Piccadilly

petite marchande de fleurs au panier, de Piccadilly Circus, fait la connaissance du policeman Charles Lee qui, charmé par sa gentillesse et sa conduite irréprochable, lui fait une cour assidue avec l’espoir de s’unir à elle.

Malgré les sévères ordonnances de police, le père de Lily, Sam Hopkins, s’occupe de paris clandestins et risque, à plusieurs reprises, de se faire arrêter par le policeman Charles Lee, qui ne se doute pas le moins du monde qu’il a affaire au père de celle qu’il désire prendre pour femme.

Lily a pour sœur aînée une viveuse dont l’ami, le bourreau des cœurs de Whitechapel, voudrait bien séduire la jolie petite marchande de fleurs, mais celle-ci méprise les avances de ce don Juan de faubourg-, pour donner son petit cœur, tout entier, au policeman Charles Lee, qui a su le conquérir par sa douceur et sa bonté.

Après de nombreux événements pleins de facé-

pris certainement sur le vif, dans les faubourgs de Londres.

Nous avons dit déjà avec quelle maîtrise Miss Betty Balfoui'dent le role principal: elle l'incarne au point de s’identifier complètement avec l’héroïne Lily Hopkins.

Après l’interprétation, disons notre appréciation, sur la mise en scène et la photo, qui sont très bien

ties et d’humour, Charles obtient le consentement de ses parents et s’unit à la petite fleuriste, bien heureux de la tirer du milieu pernicieux dans lequel elle vit.

De ce scénario peu compliqué, il a été tiré une suite de tableaux très pittoresques et très exacts, agrémentés d’originalités et de piquants détails

comprises; la partie technique de l’œuvre ne souffre pas de critique.

Cette Petite marchande de fleurs de Piccadilly, aussi amusante et agréable que Mary Pickford elle-même, dans ses rôles de jeune fille, c’est une des plus aimables apparitions que nous ayons vues, à l’écran. MARNIX.

CHAMPAGNE CAZANOVE

Qe plus apprécié

Maison

dans le monde entier

Oli. d.e CüZiTOT7-I

Fondée à AVIZE en 1811

Agent général dépositaire pour la Belgique et le Congo:

Léon de BUEGER 59’ RUE'

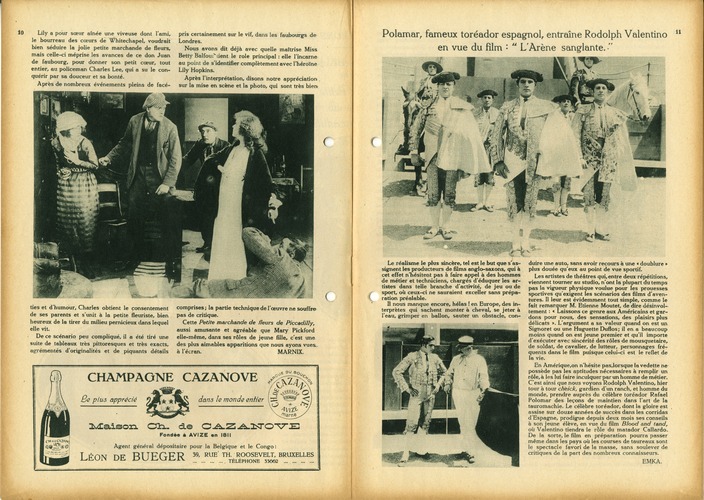

Polamar, fameux toréador espagnol, entraîne Rodolph Valentino en vue du film: 11 L'Arène sanglante. •"

Le réalisme le plus sincère, tel est le but que s’assignent les producteurs de films anglo-saxons, qui à cet effet n’hésitent pas à faire appel à des hommes de métier et techniciens, chargés d’éduquer les artistes dans telle branche d’activité, de jeu ou de sport, où ceux-ci ne sauraient exceller sans préparation préalable.

11 nous manque encore, hélas! en Europe, des interprètes qui sachent monter à cheval, se jeter à l’eau, grimper en ballon, sauter un obstacle, conduire une auto, sans avoir recours à une « doublure » plus douée qu'eux au point de vue sportif.

Les artistes de théâtres qui, entre deux répétitions, viennent tourner au studio, n’ont la plupart du temps pas la vigueur physique voulue pour les prouesses sportives qu’exigent les scénarios des films d'aventures. 11 leur est évidemment tout simple, comme le fait remarquer M. Etienne Moutet, de dire désinvol-tement: « Laissons ce genre aux Américains et gardons pour nous, des sensations, des plaisirs plus délicats ». L’argument a sa valeur quand on est un Signoret ou une Huguette Duflos; il en a beaucoup moins quand on est jeune premier et qu'il importe d'exécuter avec sincérité des rôles de mousquetaire, de soldat, de cavalier, de lutteur, personnages fréquents dans le film puisque celui-ci est le reflet de la vie.

En Amérique, on n’hésite pasjorsque lu vedette ne possède pas les aptitudes nécessaires à remplir un rôle, à les lui faire inculquer par un homme de métier. C'est ainsi que nous voyons Rodolph Valentino, hier tour à tour cheick, gardien d'un ranch, et homme du monde, prendre auprès du célèbre toréador Rafael Polomar des leçons de maintien dans l’art de la tauromachie. Le célèbre toréador, dont la gloire est assise sur douze années de succès dans les corridas d’Espagne, prodigue depuis deux mois ses conseils à son jeune élève, en vue du film Blood and tand, où Valentino tiendra le role du matador Callardo. De la sorte, le film en préparation pourra passer même dans les pays où les courses de taureaux sont le spectacle favori de la masse, sans soulever de critiques de la part des nombreux connaisseurs.

EMKA.

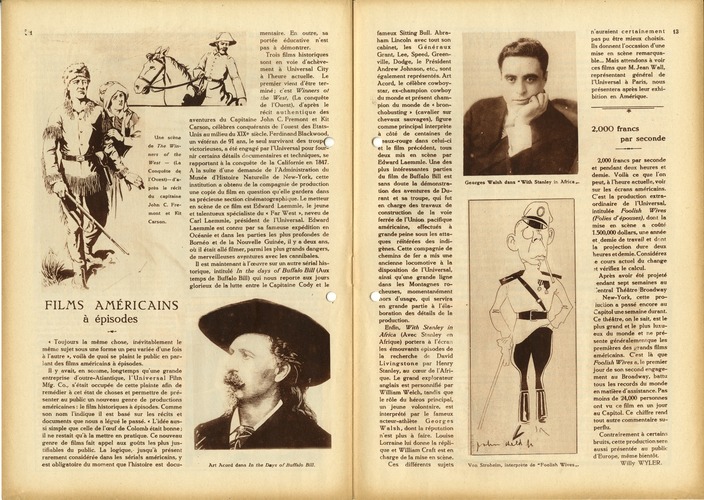

Une scène de The Winners of the West - (La Conquête dq l'Ouest)— d'après le récit du capitaine John C. Fremont et Kit Carson.

mentaire. En outre, sa portée éducative n'est pas à démontrer.

Trois films historiques sont en voie d’achèvement à Universal City à l’heure actuelle. Le premier vient d’être terminé; c’est Winners of the West, (La conquête de l’Ouest), d’après le récit authentique des aventures du Capitaine John C. Fremont et Kit Carson, célèbres conquérants de l’ouest des Etats-Unis au milieu du XIXe siècle. Ferdinand Blackwood, un vétéran de 91 ans, le seul survivant des troup victorieuses, a été engagé par l'Universal pour fournir certains détails documentaires et techniques, se rapportant à la conquête de la Californie en 1847. A la suite d’une demande de l’Administration du Musée d’Histoire Naturelle de New-York, cette institution a obtenu de la compagnie de production une copie du film en question qu’elle gardera dans sa précieuse section cinématographique. Le metteur en scène de ce film est Edward Laemmle, le jeune et talentueux spécialiste du « Far West », neveu de Cari Laemmle, président de l'Universal. Edward Laemmle est connu par sa fameuse expédition en Océanie et dans les parties les plus profondes de Bornéo et de la Nouvelle Guinée, il y a deux ans, où il était allé filmer, parmi les plus grands dangers, de merveilleuses aventures avec les cannibales.

Il est maintenant à l’oeuvre sur un autre sérial historique, intitulé In the days of Buffalo Bill (Aux temps de Buffalo Bill) qui nous reporte aux jours glorieux de la lutte entre le Capitaine Cody et le

FILMS AMÉRICAINS à épisodes

« Toujours la même chose, inévitablement le même sujet sous une forme un peu variée d’une fois à l’autre », voilà de quoi se plaint le public en parlant des films américains à épisodes.

il y avait, en somme, longtemps qu’une grande entreprise d'outre-Atlantique, l’Universal Film Mfg. Co., s’était occupée de cette plainte afin de remédier à cet état de choses et permettre de présenter au public un nouveau genre de productions américaines: le film historiques à épisodes. Comme son nom l’indique il est basé sur les récits et documents que nous a légué le passé. « L’idée aussi simple que celle de l’œuf de Colomb était bonne; il ne restait qu’à la mettre en pratique. Ce nouveau genre de films fait appel aux goûts les plus justifiables du public. La logique,- jusqu’à présent rarement considérée dans les sériais américains, y est obligatoire du moment que l'histoire est docu-

Art Acord dans In the Days of Buffalo Bill.

fameux Sitting Bull. Abraham Lincoln avec tout son cabinet, les Généraux Grant, Lee, Speed, Greenville, Dodge, le Président Andrew Johnson, etc., sont également représentés. Art Acord, le célèbre cowboy-star, ex-champion cowboy du monde et présent champion du monde de « bron-chobusting » (cavalier sur chevaux sauvages), figure comme principal interprète à côté de centaines de saux-rouge dans celui-ci et le film précédent, tous deux mis en scène par Edward Laemmle. Une des plus intéressantes parties du film de Buffalo Bill est sans doute la démonstration des aventures de Durant et sa troupe, qui fut en charge des travaux de construction de la voie ferrée de l’Union pacifique américaine, effectués à grande peine sous les attaques réitérées des indigènes. Cette compagnie de chemins de fer a mis une ancienne locomotive à la disposition de l’Universal, ainsi qu'une grande ligne dans les Montagnes rocheuses, momentanément nors d'usage, qui servira en grande partie à l’élaboration des détails de la production.

Enfin, With Stanley in Africa (Avec Stanley en Afrique) portera à l'écran les émouvants episodes de la recherche de David Livingstone par Henry Stanley, au cœur de l’Afrique. Le grand explorateur anglais est personnifié par William Welch, tandis que le rôle du héros principal, un jeune volontaire, est interprété par le fameux acteur-athlète Georges Walsh, dont la réputation n’est plus à faire. Louise Lorraine lui donne la réplique et William Craft est en charge de la mise en scène.

Ces différents sujets

Georges Walsh dans “With Stanley in Africa„.

Von Stroheim, interprète de “Foolish Vives

n’auraient certainement t3 pas pu être mieux choisis.

Ils donnent l'occasion d'une mise en scène remarquable... Mais attendons à voir ces films que M. Jean Wall, représentant général de l’Universal à Paris, nous présentera après leur exhibition en Amérique.

2,000 francs

par seconde

2,000 francs par seconde et pendant deux heures et demie. Voilà ce que l’on peut, à l’heure actuelle, voir sur les écrans américains. C’est la production extraordinaire de l’Universal, intitulée Foolish Wives (Folies d'épouses), dont la mise en scène a coûté 1.500,000 dollars, une année et demie de travail et dont la projection dure deux heures et demie. Considérez e cours actuel du change ît vérifiez le calcul.

Après avoir été projeté endant sept semaines au Central Théâtre Broadway New-York, cette pro-luciion a passé encore au Capitol une semaine durant. Ce théâtre, on le sait, est le plus grand et le plus luxueux du monde et ne présente généralement que les premières des grands films américains. C’est là que Foolish Wives a, le premier jour de son second engagement au Broadway, battu tous les records du monde en matière d’assistance. Pas moins de 24,000 personnes ont vu ce film en un jour au Capitol. Ce chiffre rend tout autre commentaire superflu.

Contrairement à certains bruits, cette production serti aussi présentée au public d’Europe, même bientôt.

Willy WYLER.

LÀ MODE À L'ÉCRAN

C’est un sujet que nous avons touché au cours de divers articles, il y a quelques mois Export-Film, dans son numéro du Ier juillet, complète notre documentation à ce sujet, par l’avis de deux interprètes de cinéma, interviewées par Camille Vernades

Voici l’avis de Mn" Yvette Andrèyor:

La mode est trop versatile pour pouvoir s'adapter aux nécessités du cinéma, et il semble que le rêve serait de créer une mode immuable: malheureusement, son absence de fantaisie la condamne avant même d’y songer. Est-ce à dire qu’il n’y ait pas de solution au problème et que nous soyons obligées de paraître, filmées, sous la forme d’une mode à jamais éteinte et, oubliée? Voici, à mon avis, la vraie solution: que les couturiers nous habillent, non pas avec la silhouette de l’époque où l’on tourne, mais avec celle qui sera de mode au moment où le film sera présenté sur les écrans.

Il faut habiller le personnage interprêté suivant sa situation sociale, son caractère et l’état d’esprit du moment. Chaque tissu donnant un brillant différent à l’écran, je choisirai, pour une femme du peuple, une robe noire, de coton ou de laine, qui donne un ton sec en photographie; pour la femme du monde. une étoffe noire, -oyeuse. sera toujours la toilette distinguée, aux reflets chatoyants.

Pour les gris soutenus, les étoffes rouges ou violettes, soyeuses; pour les gris clairs, le rose, le bleu pâle, le jaune.

Si j interprète une jeune fille gaie, lobe de mousseline ou de tulle de couleur tendre. Mais si cette jeune fille, quoique en été, dans un jardin, vit un moment de tristesse, je m’habille d’organdi qui. tout en conservant la luminosité réclamée par le cadre, est moins froufroutant et accompagne mieux la psychologie du rôle.

Hélas, malgré toutes nos bonnes intentions, nous sommes nous-mêmes souvent déçues: telle robe, combinée pour obtenir un effet est un désastre à la vision; le décor l’étouffe; il y a un manque d’équilibre entre le fond et la silhouette. L’écueil cependant est facile à surmonter: il suffirait que les metteurs en scène ne nous laissent pois dans l’ignorance de leurs conceptions décoratives. Qu'ils daignent nous faire connaître le style de l’ensemble où nous évoluerons; nous pourrons alors choisir des robes qui. par leurs formes, leurs coloris, s’adapteront aux tonalités du cadre, et ne laisseront plus voir aucune imperfection.

Et voici ce que pense Afœ” Alice Bernard, dont les succès de toilettes ne se comptent plus:

Il y a un défaut commun à tous les films, mais qui peut et qui doit disparaître très facilement.

Que L metteur en scène sache la date d’édition de son film, et nous pourrons habiller ses interprètes à la mode qui sera suivie à l’époque où le film sera présenté, même si celui-ci ne doit paraître sur les écrans que six mois plus tard. .

D’autre part, les artistes en général (quel-\ ques-unes peut-être parce qu’elles connaissent imparfaitement le thème' ne comprennent pas leurs robes; que le metteur en scène, animateur du scénario, décorateur des intérieurs, nous donnent tous les éléments qui nous permettront de créer les toilettes.

Cette collaboration intime entre le metteur en scène, le galbe féminin et le couturier, obtenue, il serait très simple d’habiller les artistes et ces fautes de goût relevées actuellement ne subsisteraient plus.

— Puis-je pousser l’indiscrétion jusqu’à vous demander quelles sont vos conceptions?

-— Rien de style stylisé... des lignes, des lignes et des lignes. Pas de fantaisies enveloppantes, pas d’étoffes, pas de tulle qui alourdit la silhouette, mais plutôt des lamés, des tissus or ou argent qui ressortent sur les fonds gris; des fourrures, de grandes capes avec lesquelles on obtient toujours des effets sûrs. Peu de garnitures, des dessins nets, marquants.

— Mais les coloris qu’à la ville...

— La couleur n’est pas un écueil. Par principe, rien de neutre; je cherche des effets de noir et blanc; quand je sais qu’à telle teinte correspond tel gris, le problème est résolu.

Metteurs en scène, collaborez avec les couturiers.

Camille VERNADES.

Carpentier va tourner en Amérique pendant que Dempsey tournera en France. Echange de bons procédés qui précède l'échange violent de directs et de crochets.

(C inémagazin e. I

A Saint - Joseph

1. rue de Laeken

(Coin rue de l’Évêque)

BRUXELLES » »

Vêtements

tout faits et sur mesure

pour

Hommes et

Jeunes Gens

dernières nouveautés ''Prix les plus bas

LUMIÈRE

Sous ce titre, qui est' à la fois une devise et tout un programme, un nouveau confrère cinématographique nous est né, dont nous saluons avec sympathie la venue. « Lumière » se met sous l’égide des glorieux frères, savants français, dont l’invention rendit possible les merveilleuses créations du septième art; il s’applique particulièrement à propager l’idée que le cinéma — nouveau levier d’Archimède — est surtout apte à éduquer et instruire.

« Ciné-Revue » souhaite à son nouveau confrère français de prospérer et de grandir, et d’atteindre les nobles buts qu’il s’est assignés.

LA REDACTION.

OO O O 00.0 000000000000000

Quand on a lu

Ciné-'Revue

on ne la jette pas d'un geste distrait, on l’emporte chez soi.

Faire de la publicité dans CINÉ-REVUE c’est, tout en soutenant un journal utile, faire un bon placement, une bonne affaire.

MACHINE A LAVER

MORISONS

lave le linge sans déchirer un seul fil, sans aucun mécanisme intérieur pouvant endommager les tissus.

Pas de billes, pas de ressorts, pas de rouleaux.

L’eau de savon est chassée à travers le linge de gauche à droite, de droite à gauche, du milieu vers les côtés et de bas en haut.

Le lavage ne demande que six minutes. Plus de cuisson nécessaire. La machine est mise en mouvement par son propre poids.

Une femme peut la servir, soit assise, soit debout.

Demandez notre brochure 38y aoec tous les détails et prix à

- NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS -

MORISONS

109, RUE DAMBRUGGE

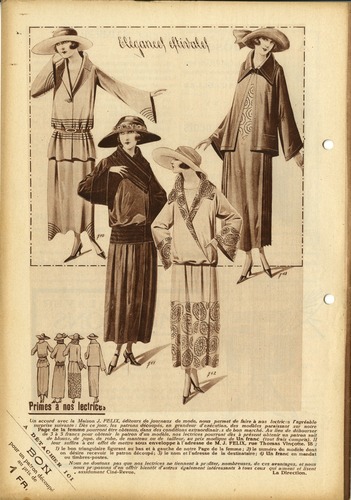

Un accord avec Ia Maison J. FELIX, éditeurs de journaux de mode, nous permet de faire à nos lectrices f agréable surprise suivante: Dès ce jour, les patrons découpés, en grandeur d'exécution, des modèles paraissant sur notre Page de la femme pourront être obtenus, dans des conditions extraordinaires de bon marché. Au lieu de débourser de 3 a 5 francs pour obtenir le patron d'un modèle, nos lectrices pourront dès a présent obtenir un patron soit de blouse, de jupe, de robe, de manteau ou de tailleur, au prix modique de Un franc (tout frais compris). Il leur suffira à cet effet de mettre sous enveloppe à l'adresse de M. J. FELIX, rue Thomas Vinçotte, 18; ik Vf V le bon triangulaire figurant au bas et à gauche de notre Page de la femme; 2) le numéro du modèle dont \0. on désire recevoir le patron découpé; 3) le nom et l'adresse de la destinataire; 4) Un franc en mandat 'Yv Vrfcfc. ou timbres-postes.

VJ K \-A Nous ne doutons pas que nos lectrices ne tiennent à profiter, nombreuses, de ces avantages, et nous nous proposons d’en offrir bientôt d'autres également intéressants à tous ceux qui aiment et lisent « assidûment Ciné-Revue. La Direction.