Programme de 2 à 7 sept. 1922

Livret de programme

Source: FelixArchief no. 1968#381

Ce texte a été généré automatiquement sur la base des pages numérisées, en utilisant la technologie ROC. En raison des polices de caractères historiques utilisées dans les livrets de programmes, les résultats ne sont pas sans fautes.

Consultez les images de ce livret de programme

cSt- cCourisrnjQ

dans les meilleures papeteries

A Saint-Joseph

1, rue de Laeken

(Coin rue de l’Évêque)

Vêtements

tout faits et sur mesure

pour

Hommes et

dernières nouveautés

TOUJOURS en MAGASIN

Achille GE Y ZEN

178, RUE ROYALE, BRUXELLES

Téléphone B 98.04 — Télégrammes: Geyzella-Bruxelles

AGENT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE DU CÉLÈBRE PIANO

"August Förster,,

The

AUTOPIANO Kästner & C° L,d

MONTÉ EN MÉTAL

DÉPOSITAIRES I

TURNHOUT: Maison J. Brandt, rue de l'Eglise, 3. ROULERS: Maison L. Fonteyne, place de la Gare, 28.

OSTENDE: Maison L. Fonteyne, rue du Quai, 4.

GILLY: Maison Michaux, place des Haies.

- 20.000 ROULEAUX -DE 65 ET 88 NOTES

2* Année. — N» 23. — 1322.

Grif idtémture zAiiùncy GcUAcdilfy

CoxLCprte ojtcLcX beLje de l’eut

9 /tira(ne uy&xdrccu, ||jbomißtnent cmuiudL

UÜj& /lixmàroDO ot

Editeur: J. ME U WISSEN, rue Charles De Coster, 70 et 12, Biuxelles, — Téléphone 31Ö76

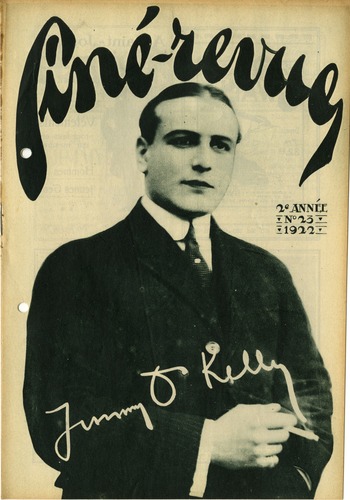

NOTÉE VEDETTE

Jimmy O’Kelly est né à New-York il y a vingt-xi nq ans.

Et c'est dès l’âge de 6 ans qu’il débute sur la scène.

Par la suite, il est devenu artiste athlétique accompli, parcourant les principaux Music-Halls d’Amérique et d’Europe avec son numéro accroba-tique.

C'est en 1919 que Jimmy O'Kelly débute au ciné.

Il a tourné pour la « Compagnie Belge de Films »: La Dentellière de Bruges, L’Ame Belge, Le Juge, Revanche Beige, Un Drame à la Ferme et Retour à la Raison; notons que dans toutes ces productions O’Kelly interprète toujours le rôle du jeune premier.

En 1921 Paul Flon l'engage pour tourner dans Belgique.

Terminons en disant que ce jeune acteur est un sportsman accompli, qui pratique indistinctement tous les sports, et surtout il est très intrépide, chose qui ne manque jamais d'intérêt pour un interprète moderne de l’écran.

Jean RYHEN.

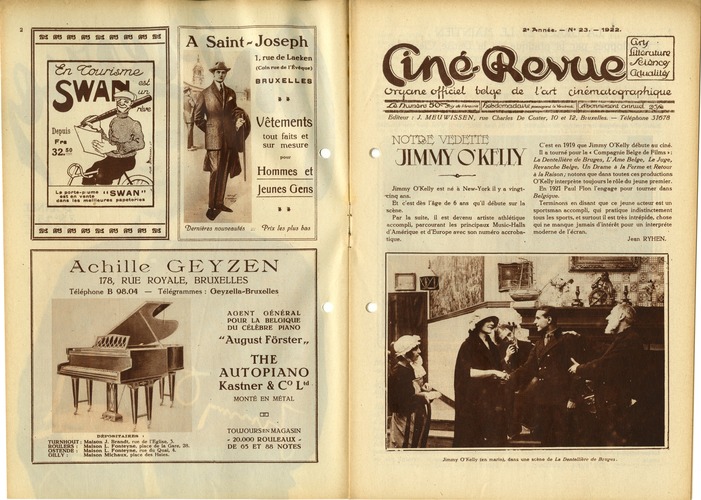

Jimmy O’Kelly (en marin), dans une scène de La Dentellière de Bruges.

LÀ GRACE ET LE MAINTIEN développés par la pratique de la Danse Classique par THEODORE KOSLOFF

Maître de ballet de Ja Cour Impériale Russe, Artiste cinégraphique de Paramount

La danse doit être tenue en honneur par les artistes de l'écran, parce qu’elle contitue un facteur puissant à l’obtention de la grâce, du rythme et de l’harmonie du corps humain; elle développe les qualités de maintien,

Il va sans dire que, lorsque je parle des avantages que procure cet art, j’entends ne m’occuper que de la danse classique. Le « jazz » n’aura point l’honneur d’être défendu par moi, car il n’est pas une création

Betty Compson, et quelques autres élèves du maître de danse Théodore Kosloff, que nous voyons à gauche delà photo. La gracieuse vedette étudie “ses pointesen vue de sa prochaine production The Noose.

elle corrige la sécheresse des gestes et des attitudes,

N’avez-\/ous pas vu des gens incajjables de traverser un salon sans écraser les pieds des co-invités, sans heurter du coude d’inoffen-sifs dos, ou des étagères chargées de bibelots? Il est à peu près certain que de tels rustauds n’ont jamais essayé de s’initier à l’art de Terpsychore...

En effet, celui qui a astreint ses membres b la souple discipline du bal, ne saurait qu’y avoir gagné en développement physique, en même temps qu’en élasticité de toute son anatomie.

de grâce et d’harmonie: le jazz-band ne met en action que quelques muscles et l’effet obtenu manque de toute élégance...

Non,, il importe que chaque muscle travaille et soit entraîné pour répondre avec rapidité aux ordres du cerveau.

Pendant-dix ans, je me suis entraîné aux écoles de ballet impériales de Moscou et de Petrograd, depuis l’âge de huit ans jusqu’à ma dix-huitième année. Notre entraînement était lent, mais soigneusement mené. Chaque muscle, ou chaque système musculaire, reçut son développement; il ne nous était même pas permis de participer à certains pas de.

•danse, exécutés à titre de récréation, avant d’avoir parfait notre « éducation musculaire ».

Je réussis, pour ma part, à triompher dans un step, « le jump », qui m’assura un certain renom; ajouterai-je pourtant qu’il me fallut cinq ans d’études avant d’oser présenter en public ce pas de danse, dans lequel j’excelle cependant.

Lorsque je devins acteur chez Paramount, la transition entre la nouvelle carrière et le Ballet impérial ne me parut pas devoir occasionner de grosses difficultés: c’est que j’avais habitué mon corps à exécuter à la lettre les ordres de mon, esprit. • .,

dont les contorsions et les jeux de physiono- 5 mie ont fait un type de nabot remarquable.

Certes, la danse classique aide autant à se maintenir sain de corps que d’esprit. Je me sens plus dispos après douze ou quatorze heures de travail, qu’après des heures de loisir. Celui qui s’adonne à la danse ne deviendra pas un homme corpulent et dont l’aspect fait impression; mais son corps sera symétrique et bien proportionné.

Et n’est-ce rien que d’aider à créer de la beauté, quand tant d’êtres humains, sous prétexte d’industrie et de business, ne créent que des laideurs? L’artiste chorégraphique est ceba grande photo: Jimmy O’KelIy dans Ame Belge. — Le médaillon: notre vedette dans Belgique. (Voir article p. 3.)

Jouer le rôle, de bossu dans « The Lane that had no turning » (« La ruelle sans tournant ») fut un jeu pour moi, car la danse avait assoupli mes muscles au point que presque sans fatigue, je pus supporter l’attitude, malaisée pour tout autre, d’un être disgracié de la nature. Et dans « To have and tó hold » (« Avoir et tenir »), il m’a été somme toute assez simple de camper la silhouette de « Lord Carnal », le favori de la cour de Jean 1er,

lui qui, par son art, en arrive à être utile à lui-même par le développement de ses facultés physiques et mentales, et à rendre meilleure et plus belle la vie de ses contemporains, par la contemplation de gestes harmonieux, par la jouissance des plus hautes joies de l’esprit et des yeux.

. Théod. KOSLOFF.

cl)otr les cPrimes à nos ßectrices, page 16.

V/WVVV

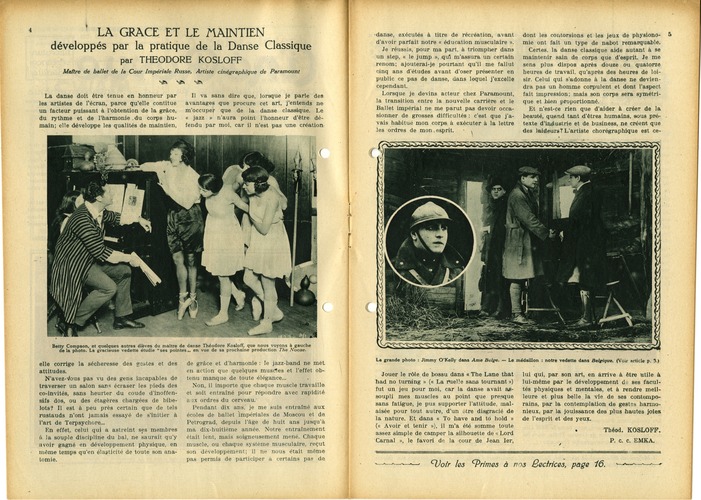

IMPBCS&IOM dAMCBIOUCde MAX Linil

L’homme calme, pondéré, réfléchi, homme de savoir et de bon sens, qu’est Max Linder dans la réalité, a exposé à M. Gaston Philip ses idées et ses projets. On sait que l’illustre comique français, volontairement exilé aux Etats-Unis ces dernières années, y a continué sa carrière avec quelque succès. L’expérience acquise par Max, au cours de son

Max, le héros dés meilleures productions comiques d’avant guerre; il paraîtra bientôt à l’écran dans trois nouveaux films humoristiques de sa composition, et dont il est l’interprète principal.

long séjour dans les studios, de Los et d’ailleurs, nous éclaire sur la partialité plus ou moins voulue des éditeurs de films d’outre-Atlantique à l’égard des productions françaises.

Voici, ce qu’entre autre, nous conte M. Max Linder, par l'intermédiaire de Gaston Philip, dans les colonnes de La Cinématographie Française:

» rai très favorablement les films français qui sont » importés aux Etats-Unis. Mais ces films sont très: » rares, car les quatre-vingt-dix centièmes des ciné— » mas des Etats de l’Union appartiennent, ou sont > placés sous le contrôle de deux grandes firmes » ou maisons d’éditions cinématographiques. Or, » ce n’est un secret pour personne que dans ces deux sociétés, un certain nombre de dirigeants, américains fraîchement naturalisés, sont hostiles à tout cl qui vient de France. Par contre, le film allemand a toute leur faveur.

» Cette partialité ne s’adressa pas qu’aux oeuvres françaises; elle s’étend aux artistes français, et c’est pourquoi, au cours des 36 mois que j’ai passés aux Etats-Unis, je n'ai, en définitive,, réussi moi-même, malgré, l’amitié d’artistes tels que Douglas Fairbanks et Charlie Chaplin, qu’à mettre sur pied trois oeuvres: Sept Ans de Malheur, Soyez ma Femme, et la parodie des Trois Mousquetaires. Sur ces trois œuvres, encore n’en ai-je vendu qu’une, seule aux Etats-Unis, Sept Ans dt Malheur, où elle a été représentée de telle façon qu’elle' a été en quelque sorte sabotée.

» Je rapporte en France les. deux autres films. J’ai déjà vendu l’un: Soyez ma Femme, à votre confrère J. L. Croze et le second va être exploité par X United Artists dont je fais partie partie avec Douglas Fair-» banks, Mary Pickford, Charlie Chaplin, etc. ».

* Malgré les différences de mentalité, de mœurs, de culture, le public américain apprécie en géné-

Puis, Max revient aux défauts signalés vingt fois, du cinéma français: l’invasion de films américains non réglementée par un système d’échange avec les productions françaises; les moyens techniques d’Europe, en général, trop primitifs encore; enfin, l’habitude de ne pas former d’artistes pour le cinéma seul, mais d’avoir trop souvent recours aux talents du théâtre 1 (Voir suite page JO.)

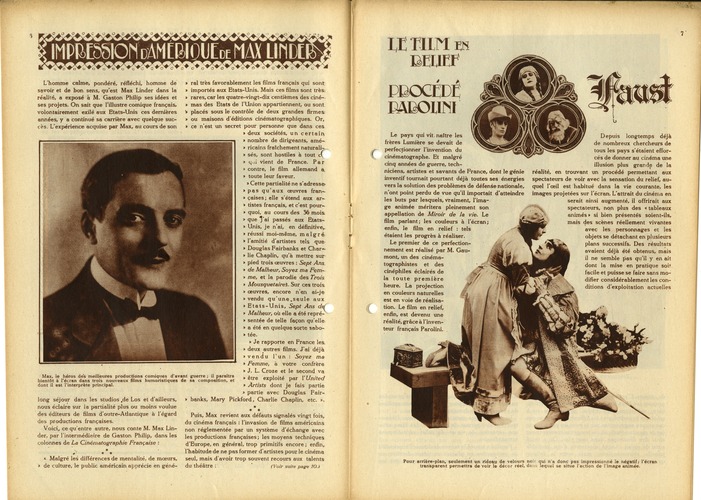

Le pays qui vit. naître les frères Lumière se devait de perfectionner l’invention du cinématographe. Et malgré cinq années de guerre, techniciens, artistes et savants de France, dont le génie inventif tournait pourtant déjà toutes ses énergies vers la solution des problèmes de défense nationale, n’ont point perdu de vue qu’il importait d’atteindre les buts par lesquels, vraiment, l’image animée méritera pleinement son appellation de Miroir de la vie. Le film parlant; les couleurs à l’écran; enfin, le film en relief: tels étaient les progrès à réaliser.

Le premier de ce perfectionnement est réalisé par M. Gaumont, un des cinéma-tographistes et des cinéphiles éclairés de la toute première heure. La projection en couleurs naturelles est en voie de réalisation. Le film en relief, enfin, est devenu une réalité, grâce à l’inventeur français Parolini.

Depuis longtemps déjà de nombreux chercheurs de tous les pays s’étaient efforcés de donner au cinéma une illusion plus grandp de la réalité, en trouvant un procédé permettant aux spectateurs de voir avec la sensation du relief, auquel l’œil est habitué dans la vie courante, les images projetées sur l’écran. L’attrait du cinéma en serait ainsi augmenté, il offrirait aux spectateurs, non plus des « tableaux animés» si bien présentés soient-ils, mais des scènes réellement vivantes avec les personnages et les objets se détachant en plusieurs plans successifs. Des résultats avaient déjà été obtenus, mais il ne semble pas qu’il y en ait dont la mise en pratique soit facile et puisse se faire sans modifier considérablement les conditions d’exploitation actuelles

belief

PBQCÉDÉ

Pour arrière-plan, seulement un rideau de velours no; oui n'a donc pas impressionné le négatif; l'écran transparent permettra de voir le décor réel, dat. lequel se situe l'action de l'image animée.

tL

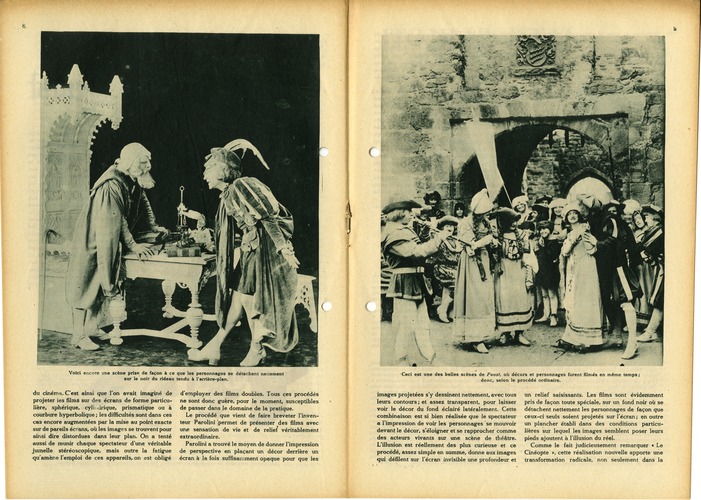

Voici encore une scène prise de façon à ce que les personnages se détachent nettement sur le noir du rideau tendu à l'arrière-plan.

du cinéma. C’est ainsi que l’on avait imaginé de projeter les films sur des écrans de forme particulière, sphérique, cylindrique, prismatique ou à courbure hyperbolique; les difficultés sont dans ces cas encore augmentées par la mise au point exacte sur de pareils écrans, où les images se trouvent pour ainsi dire distordues dans leur plan. On a tenté aussi de munir chaque spectateur d’une véritable jumelle stéréoscopique, mais outre la fatigue qu’amène l'emploi de ces appareils, on est obligé

d’employer des films doubles. Tous ces procédés ne sont donc guère, pour le moment, susceptibles de passer dans le domaine de la pratique.

Le procédé que vient de faire breveter l’inventeur ParoHni 'permet de présenter des films avec une sensation de vie et de relief véritablement extraordinaire.

Parolini a trouvé le moyen de donner l’impression de perspective en plaçant un décor derrière un écran à la fois suffisamment opaque pour que les

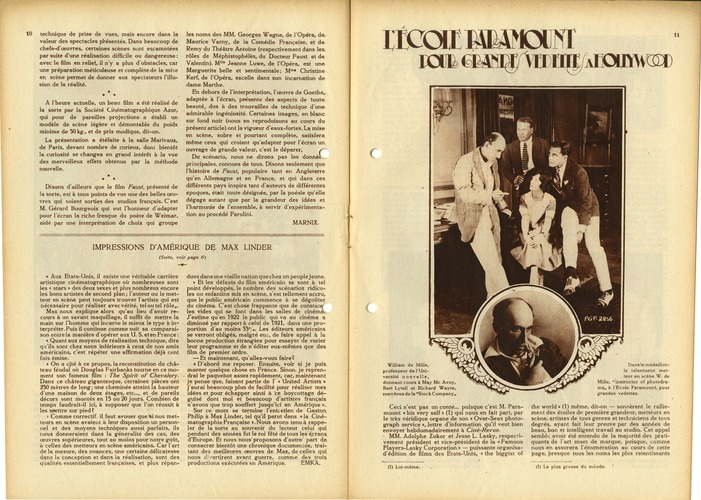

Ceci est une des belles scènes de Faust, où décors et personnages furent filmés en même temps;

donc, selon le procédé ordinaire.

images projetées s’y dessinent nettement, avec tous leurs contours; et assez transparent, pour laisser voir le décor du fond éclairé latéralement. Cette combinaison est si bien réalisée que le spectateur a l’impression de voir les personnages se mouvoir devant le décor, s'éloigner et se rapprocher comme des acteurs vivants sur une scène de théâtre. L’illusion est réellement des plus curieuse et ce procédé, assez simple en somme, donne aux images qui défilent sur l’écran invisible une profondeur et

un relief saisissants. Les films sont évidemment pris de façon toute spéciale, sur un fond noir où se détachent nettement les personnages de façon que ceux-ci seuls soient projetés sur l’écran; en outre un plancher établi dans des conditions particulières sur lequel les images semblent poser leurs pieds ajoutent à l’illusion du réel.

Comme le fait judicieusement remarquer « Le Cinéopte », cette réalisation nouvelle apporte une transformation radicale, non seulement dans la

10 technique de prise de vues, mais encore dans la valeur des spectacles présentés. Dans beaucoup de chefs-d’œuvres, certaines scènes sont escamotées par suite d'une réalisation difficile ou dangereuse: avec le film en relief, il n’y a plus d’obstacles, car une préparation méticuleuse et complète de la mise en scène permet de donner aux spectateurs l’illusion de la réalité.

A l'heure actuelle, un beau film a été réalisé de la sorte par la Société Cinématographique Azur, qui pour de pareilles projections a établi un modèle de scène légère et démontable du poids minime de 50 kg., et de prix modique, dil-on.

La présentation a étéfaite à la salle Marivaux, de Paris, devant nombre de curieux, dont bientôt la curiosité se changea en grand intérêt à la vue des merveilleux effets obtenus par la méthode nouvelle.

Disons d’ailleurs que le film Faust, présenté de la sorte, est à tous points de vue une des belles œuvres qui soient sorties des studios français. C’est M. Gérard Bourgeois qui eut l’honneur d’adapter pour l’écran la riche fresque du poète de Weimar, aidé par une interprétation de choix qui groupe

les noms des MM. Georges Wagne, de l’Opéra, de-Maurice Varny, de la Comédie Française, et de Remy du Théâtre Antoine (respectivement dans les rôles de Méphistophélès, du Docteur Faust et de Valentin). Mu* Jeanne Luwe, de l’Opéra, est une Marguerite belle et sentimentale; M”1* Christine Kerf, de l’Opéra, excelle dans son incarnation de dame Marthe.

En dehors de l’interprétation, l’œuvre de Goethe, adaptée à l’écran, présente des aspects de toute beauté, dus à des trouvailles de technique d’une admirable ingéniosité. Certaines images, en blanc sur fond noir (nous en reproduisons au cours du présent article) ont la vigueur d'eaux-fortes. La mise en scène, sobre et pourtant complète, satisfera même ceux qui croient qu’adapter pour l’écran un ouvrage de grande valeur, c’est le déparer,

Du scénario, nous ne dirons pas les donnée, principales, connues de tous. Disons seulement que l’histoire de Faust, populaire tant en Angleterre qu’en Allemagne et en France, et qui dans ces différents pays inspira tant d’auteurs de différentes époques, était toute désignée, par Ta poésie qu’elle dégage autant que par la grandeur des idées et l'harmonie de l’ensemble, à servir d'expérimentation au procédé Parolini.

MARN1X.

IMPRESSIONS D’AMÉRIQUE DE MAX LINDER

(Suite, voir page 6)

« Aux Etats-Unis, il existe une véritable carrière artistique cinématographique où nombreuses sont les « stars » des deux sexes et plus nombreux encore les bons artistes de second plan; l’auteur ou le metteur en scène peut toujours trouver l’artiste qui est nécessaire pour réaliser avec vérité, tel ou tel rôle,.

Max nous explique alors qu’au lieu d’avoir recours à un savant maquillage, il suffit de mettre la main sur l’homme qui incarne le mieux le type à interpréter. Puis il continue comme suit sa comparaison entre la manière d’opérer aux U. S. eten France:

* Quant aux moyens de réalisation technique, dire qu’ils sont chez nous inférieurs à ceux de nos amis américains, c’est répéter une affirmation déjà cent fois émise.

» On a cjté à ce propos, la reconstitution du château féodal où Douglas Fairbanks tourne en ce moment son fameux film: The Spirit of Chevalery. Dans ce château gigantesque, certaines pièces ont 250 mètres de long; une cheminée atteint la hauteur d’une maison de deux étages, etc..., et de pareils décors sont montés en 15 ou 20 jours. Combien de temps faudrait-il ici, à supposer que l’on réussit à les mettre sur pied?

» Comme correctif il faut avouer que si nos metteurs en scène avaient à leur disposition un personnel et des moyens techniques aussi parfaits, ils nous donneraient dans la généralité des cas, des œuvres supérieures, tout au moins pour notre goût, à celles des metteurs en scène américains. Car l’art de la mesure, des nuances, une certaine délicatesse dans la conception et dans la réalisation, sont des qualités essentiellement françaises, et plus répandues dans une vieille nation que chez un peuple jeune.

» Et les défauts du film américain se sont à tel point développés, le nombre des scénarios ridicules ou enfantins mis en scène, s’est tellement accru, que le public américain commence à se dégoûter du cinéma. C’est chose frappante que de constate les vides qui se font dans les salles de cinéma. J’estime qu’en 1922 le public qui va au cinéma a diminué par rapport à celui de 1921, dans une proportion d’au moins 33°/«. Les éditeurs américains se verront obligés, malgré eux, de faire appel à la bonne production étrangère pour essayer de varier leur programme et de n’éditer eux-mêmes que des film de premier ordre.

— Et maintenant, qu'allez-vous faire?

» D’abord me reposer. Ensuite, voir si je puis monter quelque chose en France. Sinon, je reprendrai le paquebot assez rapidement, car, maintenant je pense que, faisant partie de 1’ « United Artists » j’aurai beaucoup plus de facilité pour réaliser mes idées et pour échapper ainsi à 'ce boycottage déguisé dont moi et beaucoup d’artistes français n’avons que trop souffert jusqu’ici en Amérique ».

Sur ce mots se termine l’entietien de Gaston Philip à Max Linder, tel qu’il parut dans « la Cinématographie Française ».Nous avons tenu à rappeler de la sorte au souvenir du lecteur celui qui pendant des années fut le roi fêté de tous les é.crans d’Europe. Et nous nous' proposons d’autre’ part de consacrer bientôt une chronique documentée, traitant des meilleures œuvres de Max, de celles qui nous divertirent avant guerre, comme des trois, productions exécutées en Amérique. EMKA.

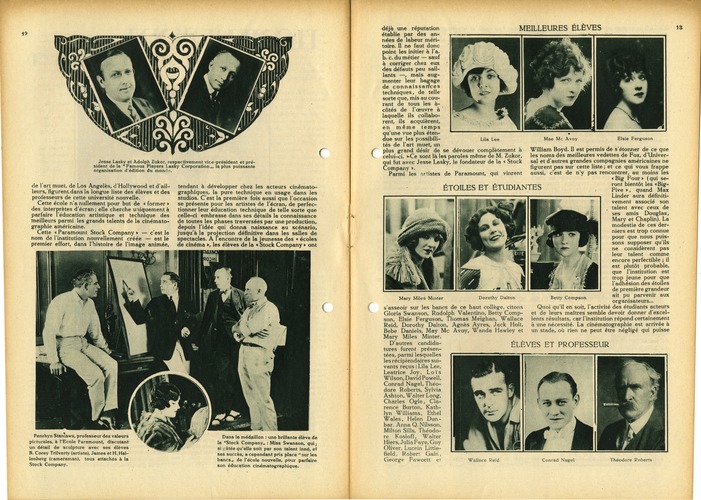

William de Mille, professeur de l'Université nouvelle, donnant cours à May Mc Avoy, Bert Lytell et Richard Wayre, membres de la "Stock Company,

Dans le médaillon: le talentueux metteur en scène W. de Mille, "instructor of photodra-ma, à l'Ecole Paramount, pout grandes vedettes.

Ceci n’est pas un conte... puisque c’est M. Paramount « his very self » (1) qui nous en fait part, par le très véridique organe de son « Over-Seas photograph service », lettre d’information qu’il veut bien envoyer hebdomadairement à Ciné~Revue.

MM. Adolphe Zukor et Jesse L. Lasky, respectivement président et vice-président de la « Famous Players-Lasky Corporation » —- puissante organisa-d’édition de films des Etats-Unis, « the biggist of

the world» (1) même, dit-on — sonnèrent le ralliement des étoiles de première grandeur, metteurs en scène, artistes de tous genres et techniciens de tous degrés, ayant fait leur preuve par des années de beau, bon et intelligent travail au studio. Cet appel semble avoir été entendu de la majorité des pratiquants de l’art muet de marque, puisque, comme nous en assurera l'énumération au cours de cette page, presque tous les noms les plus retentissants

(1) Le plus grosse du monde. v

Jesse Lasky et Adolph Zukor, respectivement vice-président et président de la "Famous Players I.asky Corporation*, la plus puissante organisation d'édition du monde.

de l’art muet, de Los Angeles, d'Hollywood et d'ailleurs, figurent dans la longue liste des élèves et des professeurs de cette université nouvelle.

Cette école n’a nullement pour but de « former » des interprètes d’écran; elle cherche uniquement à parfaire l’éducation artistique et technique des meilleurs parmi les grands talents de la cinématographie américaine.

Cette « Paramount Stock Company » — c’est le nom de l’institution nouvellement créée — est le premier effort, dans l’histoire de l'image animée.

tendant à développer chez les acteurs cinématographiques, la pure technique en usage dans les studios. C’est la première fois aussi que l’occasion se présente pour les artistes de l’écran, de perfectionner leur éducation technique de telle sorte que celle-ci embrasse dans ses détails la connaissance de toutes les phases traversées par une production, depuis l’idée qui donna naissance au scénario, jusqu’à la projection définitive dans les salles de spectacles. A l’encontre de la jeunesse des « écoles de cinéma », les élèves de la « Stock Company » ont

Dans le médaillon: une brillante élève de la "Stock Company*: Miss Swanson, gui; si gâtée qu'elle soit par son talent inné, et ses succès, a cependant pris place "sur les bancs* de l'école nouvelle, pour parfaire son éducation cinématographique.

Penrhyn Stamaws, professeur des valeurs picturales, à l'Ecole Paramount, discutant un détail de sculpture avec ses élèves B. Corey Trilverty (artiste), James et H,Hallenberg (cameraman), tous attachés à la Stock Company.

déjà une réputation établie par des années de labeur méritoire. Il ne faut donc point les initier à l’a. b. c. du métier — sauf à corriger chez eux des défauts peu saillants —, mais augmenter leur bagage de connaissances techniques, de telle sorte que, mis au courant de tous les à-côtés de l’œuvre à laquelle ils collaborent, ils acquièrent, en même temps

3u’une vue plus éten-ue sur les possibili- Lila Lee

tés de l’art muet, un

plus grand désir de se dévouer complètement à celui-ci. »-Ce sont là les paroles même de M. Zukor, ui fut avec Jesse Lasky, le fondateur de la « Stock

MEILLEURES ÉLÈVES

Mae Mc Avoy

Elsie Ferguson

ompany ». Parmi les

artistes de Paramount, qui vinrent

ÉTOILES ET ÉTUDIANTES

Mary Miles Minter

Dorothy Dalton

s’asseoir sur les bancs de ce haut collège, citons Gloria Swanson, Rodolph Valentino, Betty Comp-son, Elsie Ferguson, Thomas Méighan, Wallace Reid, Dorothy Dalton, Agnès Ayres, Jack Holt, Belie Daniels, May Mc Avoy, Wanda Hawley et Mary Miles Minter.

William Boyd. 11 est permis de s’étonner de ce que les noms des meilleures vedettes de Fox, d’Univer-sal et d’autres grandes compagnies américaines ne figurent pas sur cette liste; et ce qui vous frappe aussi, c’est de n’y pas rencontrer, au moins les

«Big Four» (qui seront bientôt les «Big-Five », quand Max Linder aura définitivement associé son talent avec ceux de ses amis Douglas, Mary et Chaplin). La modestie de ces derniers est trop connue pour que nous puis-sons supposer qu’ils ne considèrent pas leur talent comme encore perfectible; il est plutôt probable, que l’institution est trop jeune pour que l'adhésion des étoiles de première grandeur ait pu parvenir aux organisateurs...

Quoi qu’il en soit, l’activité des étudiants acteurs et de leurs maîtres semble devoir donner d’excellents résultats, car l’institution répond certainement à une nécessité. La cinématographie est arrivée à un stade, où rien ne peut être négligé qui puisse

Betty Compson

D’autres candidatures furent présentées, parmi lesquelles les récipiendaires suivants reçus: Lila Lee, Leatrice Joy, Lois Wilson, David Powell, Conrad Nagel, Théodore Roberts, Sylvia Ashton, Walter Long, Charles Ogle, Clarence Burton, Kath-lyn Williams, Ethel Wales, Helen Dunbar. Anna Q. Nilsson, Milton Sills, Théodore Kosloff, Walter Hiers, Julia Faye, Guy Oliver, Lucein Littlefield, Robert Gain, George Fawcett et

ÉLÈVES ET PROFESSEUR

Wallace Reid

Conrad Nasrel

Théodore Roberts

14 aider à son évolution; le création de l’Université pour vedettes de ciné, contient en puissance des progrès décisifs dans l’art, l’industrie et la technique du VII' art.

Examinons les rouages des cette institution, dont doivent naître des perfectionnement nouveaux pour toutes les branches de l’activité cinématographique. Les Directeurs et les Stars, et tous les membres de la Stock Company doivent suivre certains cours, passer par un nombre déterminé de «classes». La Direction de celle-ci est confiée à des personnalités versées dans les différentes branches du cinéma; Cecil B. De Mille a la conduite générale de l'école; William de Mille, George Melford, Pemhyn Stanlaws, George Fitzmaurice et James Cruze, sont chargés de différentes sections, en rapport avec leurs hautes compétences scéniques ou techniques. Ils sont aidés dans leur tâche par des spécialistes tels que Irvin Willart, John S. Robertson, Sam Wood, Joseph Henebary, Alfred E. Green, Philip E. Rosen et Paul Powell.

Les cours de technique cinématographique sont divisés en deux sections; la première s'occupant de l'entraînement physique, la seconde de l'éducation purement scénique. Il y a de plus un département dit « d’effort créatif », subdivisé en cours spéciaux pour l'étude des branches suivantes: l’analyse photodramatique, la théorie et la pratique du photodrame, la comédie et sa reproduction photographique, le scénario, et enfin, 1 historique de la cinématographie. La recherche des meilleurs moyens d’expression par l’image animée, groupent les classes d'Expression Physique, d’Etude de la vie, et de Pantomime.

Les « chargés de cours » dans ces différents domaines, ont été choisis parmi les plus habiles dans leurs spécialisations: William B. de Mille, déjà connu avant son entrée au studio, comme un dramaturge de première force, enseigne à un nombreux auditoire la théorie et la pratique du Photo-drame. Penrhyn Stanlaws, qui fut un artiste de talent avant de s'adonner exclusivement à l’art

muet, l’est resté et a perfectionné ses moyens; il étudie aves ses élèves la valeur picturesque des scènes à réaliser. George Melford, l’un des plus anciens « directors » est tout désigné pour mire l'historique du labeur cinématographique de ces trente dernières années. Théodore Kosloff, qui fut pendant dix ans maître de ballet aux Théâtres Impériaux de Moscou et de Pétrograd, fait autorité pour tout ce qui a trait à l’art chorégraphique et ses présentations à l’écran. Les cours de culture physique, enfin, sont confiés à Kid Mc Coy, champion de poids léger.

Mais il y a huit autres classes encore, dont l’importance n’est pas moindre. Un dessinateur de la Maison Poiret, de Paris — M. Paul Irille —, qui campa les silhouettes des principaux acteurs des productions Paramount, dirige avec autorité l'étude du Costume. La Décoration et l'Architecture sont confiées à Max Parker. George Fitzmaurice, un autre français, est chargé des cours de mise en scène, tandis que Cecil B. de Mille encore, explique sa compréhension des productions de large envergure.

Citons de plus Théodore Roberts et George Farwcet, maîtres de leur art, et qui semblent s’inspirer d’une technique spéciale; ils diront à leurs collègues les secrets de leur « manière ». tandis que James Cruze les initiera dans la façon d’émailler d’un rire ou d'un sourire photogénique, une photocomédie.

Comme a toute école, il a fallu ici décréter des règlements et un conseil exécutif chargé de les faire respecter. La discipline de l’institution est stricte; Conrad Nagel, Lois Wilson, Thomas Mei-gham, Sylvia Asthon et l’ancêtre Théodore Roberts, jouent le rôle de surveillants. Nous ne savons si les ' châtiments corporels sont admis; c’est peu proba-bte, car dans ce cas on eut placé au poste de confiance de la surveillance générale, quelque cow-boy musclé, ou quelque personnage de poids à la Fatty... MARNIX.

'Téléphone t Cinéma

On a parfois signalé comme un défaut de jugement de la part des metteurs en scène américains de voir, à l’écran, des personnes de toutes les classes de la société faire usage du téléphone. Il semble, en effet, illogique qu’une petite midinette, un ouvrier, un paysan, ait recours à l’appareil récepteur p.mr communiquer, de chez eux, à leurs amis. Erreur en deçà, vérité au delà de l’Atlantique Voici, en effet, ce que nous conte à ce pro-po un correspondant du « Journal », sous le titre: « Le développement du téléphone aux Etats-Unis »:

« De nos jours le procédé qui consiste h déplacer une personne pour aller s'entretenir avec une autre est un procédé barbare, qui appartient au passé. Le trait d’union nécessaire, dans une société moderne bien organisée, c’est le téléphone.

» Dans cette course au progrès, au bien-

être, les Etats-Unis, depuis longtemps, nous ont dépassés. Le nombre des postes téléphoniques urbains atteint, chez nos amis, 12 millions 600,000. Les circuits qui relient les postes entre eux ont une longueur totale de près de 49 millions de kilomètres. On y écoute, chaque année, plus de 11 « billions » de messages.

» II existe, aux Etats-Unis, un téléphone par 9 habitants, en y comprenant les régions inhabitables. Une seule compagnie, la « Bell System », dessert pour sa part 70,000 villes et villages. »

Dans ces conditions, ne nous étonnons plus de voir, au cinéma, de « petites gens » faire un usage aussi immodéré de l’invention de Graham Bell (que les Français disent être l’invention de Bourseul, et regrettons seulement que la même facilité ne soit pas accor-. dée a nos populations. ' M.

ECHOS

Il faut que ce scandale prenne fin.

Honte Blanche...

Après avoir rappelé les mensonges allemands de la “ Honte Noire mensonges qui calomniaient les troupes de couleur en service dans l’Allemagne occupée, Louis Forest, dans ses Propos d’un Parisien, conclut:

« Que voulez-vous?... Nous avons laissé faire » cette propagande.

» Et la Cocaïne?... Va-t-on laisser les Allemands » continuer à pourrir la France... et l’Angleterre, » avec leur ignoble drogue? Ne va-t-on pas, enfin, » établir un contrôle sérieux sur leurs usines à » détraquement intellectuel? Le moment est venu » pour nous, payés ou pas payés, de dire: « Non, ( Assez ».

» Car, vendre des mensognes au monde pour » pourrir les esprits, et des poisons (la Cocaïne) » pour pourrir les corps, ce n’est pas de la honte » noire, c’est de « La Honte Blanche »: et il est » devenu sot de continuer à tolérer cette honte-là ».

Louis FOREST.

• Echo de Paris, 15 juillet 1922.

RUSSIE

M. Ermolieff, qui était, avant la guerre, l’un des plus grands producteurs de films en Russie et qui s’est établi en France maintenant, vient d’être sollicité par le Gouvernement des Soviets pour aller tourner une série de films pour lesquels, naturellement, il recevra les directives officielles.

Il faut que nos confrères, les rédacteurs des quotidiens, cessent ces propos ironiques à l’adresse du cinéma, ne signalent plus les faits divers sous une rubrique intitulée: « Comme sur l’écran... L'éducation morale par le film », etc.; il faut que ces messieurs de la cour trouvent une autre bête à bon Dieu. Le cinéma a le droit de vivre et de vivre en pleine lumière, honnêtement, comme le théâtre. Il n’a jamais initié au crime, au vol, ni à un méfait quelconque, pas plus les enfants que les grandes personnes. Spectacle moralisateur, il l’est au premier chef, et nos grands metteurs en scène ne « tournent » plus depuis longtemps des œuvres stupides. Us cherchent, au contraire, à élever les spectateurs en leur faisant connaître et aimer la beauté, les hautes et nobles idées, et tous les sentiments qui honorent notre civilisation.

Le cinéma a conquis de haute lutte sa place dans la pensée humaine. Il ne peut pas être boycotté en France, son pays natal, sous le prétexte que des bandits, en cour d’assises, le dénoncent comme leur instigateur et plaident les circonstances atténuantes. Condamnez ces criminels sans hésiter. Les voleurs et les assassins ont existé de tout temps. Ils n’ont pas attendle cinéma pour croître et prospérer. Un seul obstacle les arrêtera dans leur essor: la peur du gendarme et de l’échafaud.

(« Le Cinéma. ») E.-L. FOUQUET.

NEMSNQÜEZ PAS HMXERVOffi

FILM QUE TOUT EE MONDE

_U N I VERSAL Fl LM DOIT WIR

C.DUBOISAO % BRUXELLES

18

Ln accord avec, la Maison J. FELIX, éditeurs de journaux de mode, nous permet de faire a nos lectrices l'agréable . surprise suivante: Dès ce jour, les patrons découpés, en grandeur cf exécution, des modèles paraissant sur notre N Page de la femme pourront être obtenus, dans des conditions extraordinaires de bon marché. Au lieu de déboursei s/ô de 3 à 5 francs pour obtenir le patron d'un modèle, nos lectrices pourront dès h présent obtenir un patron soit cfe blouse, de jupe, de robe, ae manteau ou de tailleur, au prix modique de Un franc (tout frais compris). U leur suffira k cet effet de mettre sous enveloppe à l'adresse de m. J. FELIX, rue Thomas Vinçotte. 18; 1) le bon triangulaire figurant au bas et à gauche de notre Page de la femme; 2) le numéro du modèle dont on désire recevoir le patron découpé; 3) le nom et l’adresse de la destinataire; 4) Un franc en mandat ou timbres-postes.

Nous ne doutons pas que nos lectrices ne tiennent h profiter, nombreuses, de ces avantages, et nous " nous proposons d'en offrir bientôt d'autres également intéressants h tous ceux qui aiment et lisent assidûment Ciné-Revue. La Direction.

Générale des

.FRENCH

THREADED

RUBBER

WILLARD

Eclairages et Démarrages Electriques

Georges De Caluwé

Rue de la Herse, 1 3, Eggestraat ANVERS

BRODERIES

DESSINS MODERNES

PERLAGES, BOUTONS, POINTSCLAIRS. PLISSAGE

Mm RYCKAERT

RUE RUBENS, 17, ANVERS

TRAVAIL SOIGNÉ ET RAPIDE

fil

141,

H GOOSSENS l

Chaussée de Matines - 7, Rue de l’Harmonie

Téléphone 1462

Grimde spécialité dû volleres dû uoees |

Automobiles de grand luxe |

l'ersonnel elioiHi et stylé

<1 Fenrniiure Générale liiiemoliile

12, rue Van Ertborn Tél. 2921 ANVERS Tél. 2921

Agence pour la Province d’Anvers du Vrai "FERODO”

Agence pour Anvers des Roulements à billes, S. K F.

Agence générale pour la Belgique du Diamond et Noble’s Polish

La seule maison de la place fournissant aux garages aux prix de gro9

êm Muguet d’Or

Maison Verstraete

Vieux Marché au Blé, 55-57, Oude Koornmarkt J

ANVERS ANTWERPEN

Mode/es-Robes-Blouses-Manteaux Combinaisons-Lingeries Spécialité de Robes

Confectionné — Sur Mesure

F0ÏÏ1EÜEIS -îo> MâlflAïïI

J. Y1BSCHV1BBV

PELLETIER - FOURREUR

12, rue Ferdinand - Coosemans, 12

tél. 9536 BERCHE/K-ANVERS tél. 9536

RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS

CONSERVATION

A ux Fabricants suisses réunis

Nicolas TENSEN

Marché aux Souliers, 12 ANVERS

rue des Fripiers, 12 BRUXELLES

Montres-Pendules-Réveils

REPARATIONS

...Grand choix de Montres-bracelets...

Restaurant Verlaet

PLACE St. JEAN, 50 Téléfone 5383 Téléfone 5383

Specialité: Dîners à 3 fr. REDUCTION AVEC BONS Salles pour Banquets

GARNITURES

POUR

Fumoirs, Salons, Boudoirs Chambres à coucher Verandah Fauteuils - Club

11, Longue rue du Vanneau

(près du parc) -

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimii

MEUBLES

I Les plus grands Magasins en Belgique

9 Longue rue des Claires 9

(près Meir)

Grand choix de garnitures, 200 salles à manger, | I chambres à coucher, salons, cuisines, verandah’s, | I bureaux, literies, chaises-longues, etc. etc. |

Maison Américaine

Meilleur marché qu'ailleurs I Ouvert tous les jours jusqu'à 8 h. f. § Magasin fermé

niiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilin

CoroNA

La meilleure machine à écrire portative

AGENT

59, Rempart S" Catherine

(Coin rue Israélites)

Tel. 1622 AIVVEItS

Entreprises Gén. d’fclectricité

R. RUYSSERS

6, rue Van Maerlant, 6

Tél. 5374

Appareils d’Eclairage Force motrice

rJVWWmVmVwTWm .

ROYAL - ZOOLOGIE CINEMA

Propnie (In 2 mi 7 septembre

Mary Mc Carthy était la plus jolie fille dans le district de la Grande Vallée; Bob y était l’homme le. plus détesté, le plus méprisé...

Les immenses forêts des Etats-Unis étaient mises en coupe par les habitants de la Grande Vallée sans égards de la loi ni de l’avenir. Cette destruction systématique devait prendre fin. Le gouvernement envoya Bob Cory, le bon type toujours conciliant, accompagné de Jim O’Neil pour faire l’éducation des planteurs natifs. Avant même d’avoir atteint le lieu de leur action, une balle est tirée sur eux, et lorsqu’ils arrivent à Frameville où Mort Frame, le plus vieux parmi les settlers, règne en maître absolu, la réception qui leur est faite est tout, sauf cordiale. La bonne humeur de Bob ne se dément pas cependant et il se promet de gagner la confiance des gens afin de les aider et de les éclairer.

Dans l’unique magasin de l’endroit, tenu par deux Italiens, Tony et sa sœur Marie Roselli, il essaye en vain de démontrer que son but est pacifique et qu’il y va de leur propre avenir.

Aux environs d’une immense scierie mécanique, où les futaies sont abattues sans vergogne, Bob parvient à délivrer une charmante jeune fille des assiduités trop pressantes d’un nommé Lemar. Il reconduit Mary Mc Carthy jusque chez elle et reçoit l’hospitalité de son père en remercieront d’avoir ramené sa fille saine et sauve. Et voilà que les affaires, se compliquent: Bob tombe amoureux de Mary et lorsque le vieux Carthy apprend qu’il est l’envoyé du gouvernement, au service des conservateurs des forêts, il le chasse de sa maison.

Comme Lemar persiste à abattre des arbres sans permis, Bob se rend chez lui pour le lui interdire; une lutte s’en suit entre les deux hommes. Cette même nuit on trouve Tony assassiné et l’enquête prouve que . c’est un ‘balle du fusil de Bob qui a tué i’ll alien. Pour venger son frère, Marie Roselli vient crier à Bob que Lemar a enlevé Mary Mc Carthy. Bob bondit vers Lemar et apprend du vieux Mort Frame que c’est, encore Lemar qui est l’assassin de Tony.

Un incendie s’étant déclaré à la ferme de Mac Carthy, incendie qui menace de mettre toute la forêt en feu, Bob se jette dans les flammes au risque de sa propre vie et sauve Mary. Une minute encore et leur mort eut été inévitable. Tant de bravoure, jointe à une inlassable bonne humeur, convertissent les habitants de la grande vallée; et dorénavant les arbres séculaires élèveront les voûtes de leurs branches,, immenses, telles des cathédrales, sans crainte, de totale destruction, tandis que Mary et Bob uniront leurs existences dans un hyménée heu- ' reux.

Avec le sourire . . .

(Fox-trot)

Artistes d’occasion

Comique en 2 parties

Passing of Salome . .

M. Yvaï

A. Joyce

. Le chemin de fer de la Jungfrau

2e film de la série “Les merveilles de la Suisse”

. La PÉrichole....J. Offenbach

(Fantaisie sur l’opérette)

LA FORET EN FEU

Grand drame interpiété par Hoot GIBSON le et 2e parties

Les Petits Riens .

(Ouverture du ballet)

La Foret en Feu

3e, 4e et 5e parties

Programma van 2 tot 7 SeiiMor

( CLE sourire . . . . M. Yvain (Fox-trot)

Gelegenheids kunstenaars

Klucht in 2 deelen Passing of Salome . . . A. Joyce

De spoorweg van de Jungfrau

2e film der reeks “De Wonderen van Zwitserland”

De Perichole . . .

(Fantasie op de operette)

J. Offenbach

HET WOUD IN BRAND

Groot drama met Hoot GIBSON in de hoofdrol. 1« en 2e deelen

7- f Petits Riens . .

(Opeuingstuk voor aauspel)

8. Het Woud in Brand

3e, 4e en 5e deelen

W. A. Mozart Y

SEMAINE PROCHAINE

L’ETOILE DE PARIS

Grand drame mondain interprété par la charmante actrice Miss DU PONT

Het Woud in Brand

Mary Mac Carthy was liet schoonste meisje van het distrikt der Groote Vallei; Bob was er de meeste gebaute. De wouden werden door de bewoners, zonder zich van de wet en van de toekomst te bekommeren vernield. Dit kon niet blijven duren. Het gouvernement zond Bob Cory, en Jim O’Neil naar de plaats. Alvorens hun’ doel bereikt te hebben wordt er reeds een schot op hen gelost en als ze1 Frameville ou Mort Homme bereikten, is de ontvangst koud. Doch Bob verliest zijnen goeden luim. niet en zal trachten het vertrouwen der lieden te winnen.

ln den eenigen winkel der streek, door Tony en Mary Roselli gehouden, tracht Bob hen tevergeefs te doen verstaan dat zijne tusschen-komst slechts vredelievend en in hun eigen belang is. In de buurt eener groote stoomzagerij gelukt Bob erin een meisje uit de handen van een genaamdeji Lemar te redden. Hij brengt Mary naar huis, waar hij door haar vader bedankt wordt. Maar de zaken wikkelen zich in; Bob is op Mary verliefd, en als de oude Carthy verneemt dat Bob van het gouvernement gezonden is, zet hij hem buiten.

Daar Lemar voort gaat, zonder toelating, boomen te vellen, gaat Bob naar hem toe; eene worsteling heeft tusschen de twee mannen plaats. Denzelfden nacht vindt men Tony vermoord en het onderzoek stelt vast dat het een kogel uit het geweer van Bob is, welke Tony gedood heeft. Om haar broeder te wreken, róept Mary Roselli Bob toe, dat Lemar Mary Mc Carthy ontvoert heeft. Bob verneemt van Mort Frame dat het ook Lemar is welke Tony gedood heeft.

De hoeve van Mac Garthi staat in brand en dreigd het vuur aan het woud te zetten. Bob dringt door de vlammen en gelukt er in Mary te redden.

Zulken moed en opoffering brengen de inwoners der groote vallei van zijnen kant en in het vervolg zullen de eeuwenoude boomen van vernieling bevrijd blijven terwijl Bob en Mary te zaïnen gelukkig leven.

Imprimerie do Centre, 26. Rempart Kipdorp, Auren