Programme from 10 to 15 Dec. 1921

Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#319

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet

Les pneus “ HEVEA „ sont les triomphateurs.

N’en uzez pas d’autres Agent Général: G. FRANCK, Rue ot la Marne, 8, 8CH AERBEEK-BRUXEL.LE6

lre ANNÉE.

1921

iutóratore

QucxhXß

Orcbcirie officiel belebe de leert çUiwruitcn

jQ. JLUTIQ/TO SO c/e //6rair/e | [(OfnGtGlCiVlßpcuxUgcuit Lzî&idszxJl, U} C LES BONS FIL/AS Oui, oui, c’est entendu. Les mauvais films, ce sont ceux qui inclinent l’âme des foules à se passionner pour des scènes dont le vol, le rapt et l’assassinat constituent l’intérêt essentiel. Les mauvais films, ce sont ceux qui nous présentent la vie sous les couleurs les plus fausses, et pas toujours les plus jolies. Les mauvais films, ce sont ceux que l’astuce des metteurs en scène, aidée du consentement des actrices, pimentent d’un grain de pornographie. Voilà du moins l’avis du moraliste austère, et ce peut-être aussi bien, l'avis des honnêtes gens. Les bons films, par conséquent, eh bien, ce sont les autres. Mais lorsqu’on a dit cela, la question reste entière. Car si le ciné est un art, le septième art, comme on l’appelle, c’est qu’il utilise une technique nouvelle, c’est qu’il a créé un style. Et c’est du point de vue de la f chnique, du style, de la forme, en un mot, que l’on doit juger les productions de l’écran. I.orsqu’il examine un tableau, le critique est moins ému par le sujet représenté que par le talent de l’artiste. De même, la lecture d’un M. Jacques de Baroncelll. poème nous révèle avant tout des rythmes qui nous charment, des images qui nous enchantent Les œuvres de l’écran n’échappent pas à cette loi. Certes, l’action a son importance. Elle sert de prétexte aux créations du scénariste. Elle soutient l’intérêt pour là majeure partie du public, qui prend fait et cause pour ou contre les personnages. Mais si l’action suffisait, si l’invention d’une intrigue, aussi originale fût-elle, constituait, à elle seule, tout l’éclat du cinéma, alors on ne pourrait pas dire que cet art est nouveau. Ce serait du sous-théâtre ou de la littérature d’un genre tout à fait inférieur. Il en fut ainsi dans les premiers temps. Les scénaristes d’alors découpaient une pièce quelconque en actes et en scènes, et ils faisaient jouer ça en imitant, aussi bien que possible, le jeu des acteurs de théâtre. Mais privé du secours de la parole, le ciné ainsi conçu n’était capable d’exprimer qiDun très- petit nombre de sentiments. Il pouvait tout au plus

servir de jouet éphémère. Le vrai théâtre gardait une suprématie incontestée. Alors, on a cherché ailleurs. Les progrès de la technique, ainsi que l’expansion de l’écran, qui, dans le domaine commercial, permettait une plus grande diffusion, suscitèrent des mises en scènes somptueuses. On fit évoluer, pour l’émerveillement des spectateurs, des foules de figurants revêtus d’oripeaux rappelant les époques les plus diverses. C’était quelque chose en présence des premiers tâtonnements. Ce n’était rien si l’on songe que les bons films d’aujourd’hui tirent enfin leur intérêt de beautés propres à l’écran, et dont l’écran seul permet la réalisation.

C’est uniquement aux yeux que lé cinéma s’adresse. Par leur intermédiaire, il doit susciter en nous des sentiments, des émotions, des idées. Et il procède par suggestion. N’est-ce pas ainsi que la musique, par le seul canal de l’oreille, nous transporte aux pays bienheureux, nous comble des trésors du rêve

Car le bon cinéma suggère plus qu’il ne montre. Voyez, par exemple, les films de Chariot. Certes, on rit au spectacle des mille bouffonneries du prodigieux acteur que tout le monde a contemplé mais dont si peu de personnes ont entendu la voix. Et pourtant, en plus de ce qu’il fait de ses membres, et de ce qui nous frappe immédiatement, Chariot suggère autre chose. Il dégage une sympathie, et, bien souvent, une commisération pour son personnage cocasse. C'est qu’il utilise à merveille la magie du regard. Avez-vous déjà subi l’emprise indéfinissable des yeux du grand Chaplin? Oui, sans doute, mais sans toujours vous en rendre compte. Dans les situations les plus drôles, les plus désopilantes, Chariot garde ses yeux navrés, si bien en rapport, avec la profonde humanité des histoires qu’il imagine. Ce que je dis ici à propos des yeux de Chariot'peut se rapporter aussi bien à toute ia physionomie, à tous les gestes des bons acteurs du cinéma. Ils sont pénétrés d’une véri~ té. C’est qu’ils ne jouent au théâtre, où la parole exprime tout, mais devant toutes lest foules du monde pour qui le seul langage, également compréhensible, réside dans les yeux, variés à l’infini, du visage humain.

11 est, pour le scénariste, un autre mode d’expression. C’est le choix judicieux, l’alternance appropriée des intensités de lumière, infinies, elles aussi, et qui exercent sur le spectateur une influence très grande. Tout le monde a vu le « Lys brisé », de Griffith. L’unei des plus belles trouvailles que l’on ait admirées dans ce film, c’est l’opposition constante de la lumière subtile, floue, si l’on veut,. dans dey scènes toutes de pureté, et l’éclairage dur et cassant employé par le scénariste lorsqu’il nous montre un caractère brutal, celui du boxeur par exemple. Comparez maintenant deux œuvres de J. de Baroncelli: Le Rêve et le Père Goriot.

Dans le Rêve (d’après Zola), fiction délicate, dans un décor de stricte piété, Baroncelli uti-

Une scène du « Père Goriot «

lise des tons que l’on croirait, parfois immatériels. Son film a des douceurs d’aquarelle. Le Père Goriot, par contre, est tout empreint d’une lumière grise, bien faite pour évoquer la grise existence du héros de Balzac.

Je pourrais multiplier à l’ehvi ces exemples. Et parmi les moyens dont dispose le scénariste, je devrais citer encore la durée1 plus ou moins longue des scènes (dans une mesure où le théâtre ne le permet pas), la faculté d'occuper l’écran par tel détail, si infime qu’il soit, mais nécessaire au sens de l’action, le groupement, la direction des masses que l’on fait évoluer, etc., etc. Mais je dois me borner.

J’ai voulu seulement, en dehors de tout souci de morale ou de pédagogie, et sans nier, d’ailleurs, la valeur de ces considérations, montrer que le cinéma obéit à des lois particulières. Lorsqu’on saisit bien cela, on distingue aisément, du point de vue esthétique, les bons et les mauvais films. FBED.

Il s’est trouvé un une metteur en scène français — M. Jacques Feyder — pour illustrer par le film, l’œuvre imaginative et littéraire de Pierre Benoit. Il fallait de l'audace et une foi virile pour aller, sous le ciel torride du désert, au milieu des sables mouvants, « où plane la mort rouge », choisir de grandioses décors naturels, et y situer ce que l’écrivain, malgré son magnifique talent d’évocation, n’avait pu rendre dans toute sa beauté.

Ainsi, une fois encore, une production ciné-graphique, en s’inspi-ant d’une œuvre écri te, a aidé à la diffusion de cellc-ci; et grâce à l’endurance de M. Feyder et ses collaborateurs, le film français s’est enrichi d’une pro duction qui fait date dans l’histoire de l’art cinégraphique.

Au milieu do la mer des sables qui se meuvent -comme des vagues, et brûlent comme des flammes, un eden, frais, verdoyant, où s’élève un palais de marbre; uü palais où tout est luxe et -confort, où un peuple de serviteurs semblent guidé par un fatidique devoir; au centre de la gcandiose demeure est une salle féerique, où, sur un trône monumental et somptueux, est sssise la souveraine — Antinéa — dont le charme étrange et attirant fait naitre un invincible amour, — dont l’amour donne la mort...

Près de cette demeure, les hasards d’un orage •ont conduit deux officiers, le çapitaine Morhange et le lieutenant de Saint-Avit, partis accompagnés du guide Bon Dejama, en reconnaissance •à travers le pays de la soif.

Le capitaine Morbango est une étrange figure de militaire, avec son burnou blanc et au cou un grand chapelet à gros grains noirs e£ blancs alternés; il cherche l’antique voie des caravanes.

Le Lieutenant de Saint-Avit est chargé d’une mission militaire, et tous deux auraient fait route ensemble jusqu’à Sikh Salah. Mais vers le 25° degré, dans la mystérieuse zône du Hag-gar, le simoun les a obligés de se réfugier dans une grotte,[au flanc de la muraille rocheuse d’un oued à sec; une inscription en langue tifînier, découverte par Morhange, lui apprend ce nom: Antinéa. Ayant sauvé des eaux du torrent, un Targui qui allait périr, la reconnaissance de cet homme leur servira à retrouver d’autres inscriptions du genre. Et tous deux repartent pour le pays de la Peur, du côté du mont des Génies; ils cheminent des jours et des jours pour aboutir

au palais féerique où régnait cette reine mystérieuse.

Morhange et Saint Avit n’en peuvent croire leurs yeux. Partout une végétation luxuriante: palmiers, amandiers, citronniers, orangers. Un large ruisseau bleu alimenté par une cascade, de grands oiseaux rares, un azur resplendissant et tout ce paradis terrestre ceint de toutes parts par des pics qui lui font une ceinture continue et inviolable. Parmi les habitants du Palais se trouve un archiviste qui apprend à Morhange étonné, que le Hoggar n’est autre que la montagne légendaire où Neptune enferma sa bien-aimée Clito, mère d’Atlas, aïeule millénaire d’Antinéa, la souveraine sous la dépendance de laquelle les deux officiers sont entrés pour toujours.

Une surprise attendait les deux officiers dans leur visite à travers le Palais. Une immense salle

Vue des nouvelles Installations

A. VAN WEEREN

Ces installations de premier ordre font l’admiration des teinturiers spécialistes.

Par procédé breveté les vêtements sont lavés en pleine benzine, tout en gardant les couleurs.

Maison principale:

93, 95, Chaussée de Malines

- VWUVLV

ROYAL - ZOOLOGIE CINEMA

Le Bonheur Entrevu

Dans une petite \ille du Sud-Ouest américain, la veille de l'instauration du « régime sec » toi) s'est payé une dernière rasade. Sur la-route de chemin de fer il a ramassé un chapeau de jeune fille et il apprend qu’il appartient à Diana Highes qui fait sa première excursion dans l'Ouest avec son oncle, Marlowe, Madame Marlowe et son fils Albert.

Otis, le surintendant de la .mine est épris de Madame Marlowe, loh gagne la ville et s'engage chez les gardes de la frontière.

Par suite d’un procès, la mine de Marlowe se trouve dans l'incapacité d’embarquer ses lingots d’or, et une grande quantité de ceux-ci se trouve dans les caves blindées. Otis conspire avec Mulhall, le chef d'une bande de mécontents, pour piller les caves. On prétends (pie l’on va travailler dans une mine abandonnée située tout près et d’utiliser les puits que l’on n’exploite plus pour creuser jusqu’à un point situé sous la cave où gît l'or. Le plan d'Otis est dons de retenir Madame Marlowe le temps nécessaire pour filer avec le précieux trésor.

Afin de persuader Madame Marlowe de le suivre, Otis conspire avec une amie, Conchita, pour que celle-ci donne les apparences (pie M. Marlowe s’occupe trop d'elle. Indignée de l’apprendre, Madame Marlowe décide de partir.

Cependant Job, au courant de l’affaire entre Otis et Mme Marlowe, surprend tout.

Mme Marlowe fuit avec son fils el Olis. Le rendez-vous est près de la mine où l’or doit être partagé. Pendant le partage Mme Marlowe est laissée dans un autre bâtiment en compagnie de son fils. Job survient et la persuade que, dans l’intérêt de son enfant, elle doit retourner chez elle. Pendant ce temps, Otis revient soudain et s’attaque à Job; celui-ci reproche sa faute et tombe sur lui. Otis a le dessous, mais la discussion violente a été entendue par un des hommes de Mulhalluét; toute la bande attaque la demeure isolée. Il y a un combat au cours duquel Job est blessé.

ProiiMiniiic ilu 10 au 15 itailire Programma van 10 lot là Decemlier

▼ X Oaumant-Jouri nal Qaumont-Weakblail

X Séraphin ou les jambes nues Séraphin of de bloote beenen

£ Vaudeville en 2 parties interprété par Biscot Blijspel in 2 deden vertolkt door Biscot

! L’ORPHELINE DE WEES!

X 2e épisode: Le Testament de Nadia 2e episode: Het Testament van Nadia 4.

1 Le Bonheur Entrevu Het Verhoopte Geluk

Drame en 5 parties avec Herry CAREY * Drama in 5 deelen met Herry CAREY * =

Semaine Prochaine:

SYMPHONIE D’OUTRE TOMBE avec Monroë Salisbury

L’ORPHELINE.

Gonchita, furieuse de la duplicité d’Otis, prévient les autorités, qui font arrêter la bande. Quant à Job, il apprend que Diane est fiancée, renonce au bonheur qu’il avait entrevu et comme Marlowe, dans sa gratitude met à sa disposition tout ce qu’il possède, il se contente, vu le régime sec, d’aller dire deux mots à la cave à vin.

2e épisode: LE TESTAMENT DE NADIA

La comtesse Nadia agonise dans sa navrante chambre d’hôtel. Elle raconte à Némorin qu’âpres le départ du capitaine de Réalmont, une enfant, la petite Jeanne, est née de leurs éphémères amours. Elle la confie à Némorin en lui demandant de lui promettre de retrouver son père. Puis elle meurt en murmurant le nom de celui qu’elle n’a jamais cessé d’aimer.

Dans une superbe villa de Nice, Jean de Réalmont, allongé sur un divan rêve. II rêve à Alger, à cette belle Nadia...

De son côté, Sakounine pense, lui aussi, à celle russe, qui, seul, pourrait le sauver, lui qui a dilapidé au jeu les fonds qui lui étaient confiés par ses affiliés. Le père de son enfant n’est il pas puissamment riche? Il lenle la chance, et se rend à Alger. Quand Sakounine arrive chez la comtesse Nadia, la chambre est vide. Némori 1 et Jeanne sont allés accompagner la comtesse à sa dernière demeure. Quand ils reviennent, Sakounine se présente à eux, mais à peine a-t-il prononcé son nom que Jeanne et Némorin lui montrent la porte. Sa-kounine est obligé de se retirer.

A la terrasse (l’un café, il rencontre Esteban et Dolorès avec lesquels il élabore un plan que seul leur mauvais instinct commun peul leur dicter.

Quelques instants après, don Esteban, qui avait vu et reconnu Némorin, frappait à la porte de Jeanne.

DE WEES.

2e episode: HET TESTAMENT VAN N ADIA

De gravin Nadia is stervend. Zij vertelt aan Némorin dat na het vertrek van kapitein de Real-rnont, er een kind, de kleine Jeanne, van hunne kortstondige liefde geboren is. Zij vertrouwt ze aan Nemorin en doet hem beloven haar vader terug te vinden. Zij sterft met den naam op de lippen van dengene welke zij niet ópgehouden heeft te beminnen.

Jean de Realmont woonl in eene wonderschoone \ ilia ie Nice. Hij droomt van Algiers, van de schoonc Nadia...

Van zijnen kant denkt, Sakounine ook aan haar, zij, die hem zou kunnen redden, hij die al het geld welke hem toevertrouwd was, verspeeld heeft. De vader van het kind, is hij niet schatrijk? Hij beproeft bet geluk eu vertrekt naar Algiers. Aangekomen vindt bij er de kamer der Gravin ledig. Nemorin en Jeanne vergezellen Nadia naar hare laatste rustplaats. Wanneer zij terugkomen stelt Sakounine zich aan hen voor, maar zoodra zij zijnen naam hooien, wordt hem de deur gewezen. Hij is verplicht heen te gaan.

Aan hel terrasse van een koffiehuis ontmoet hij Esteban en Dolores. Eenige oogenhlikken nadien, kiopt don Esteban, welke Nemorin en Jeanne herkend had, aan hunne deur.

mVmVmVmVmVmVm'

Imprimerie du Centre, 26, Rempart Kipdorp, Anyers.

tuciuilivw* »V

IHÉfiKüi

Le lieutenant de Satnt-Avlt

Tantt Zergaj

Le capitaine .Vorhänge

M, Gtorge» Mclohlor

M"’ MtHhooIw Irlb».

Il il II! (111 WlllflIII 11 U « I 1 1 1 1

de marbre rouge au centre de laquelle chantait une source jaillissante, entourée de douze lampadaires géants. Ce qui rendait la salle plus remarquable encore, c'étaient les parois divisées en une série de niches au nombre de soixante, chacune d’elles contenant une statue du fameux grand métal inconnu dont parle Platon: l’orichalque.

C’étaient là les corps des soixante explorateurs qui moururent d’amour pour Antinéa et que celle-ci, en digne petite fille de Neptune, faisait transformer grâce à un procédé de galvanoplastie en statues d'un métal plus précieux que l’or et l’argent.

Lorsque Antinéa se fit amener le capitaine Morhange, l’orgueilleuse dont le cœur n'avait jamais vibré, tressaillit... pour la’première fois, Antinéa aimait.

Mais ce que n'avait pas prévu Anténia, c'était le refus-du capitaine d’obéir au désir de la reine.

Antinéa conçut une grande colère et un g

Morhange n’avait pas revu son camarade »» Avit depuis le jour où la reine lui avait

son amour. Le lieutenant vivait dans une ,rbre du Palais et là, grâce à Tanit Zerga, la é-taire de la reine, le temps lui paraissait n long. Mais Saint-Avlt enfreignant la cou k avait entrevu celle pour qui tant d'ho. e étaient morts et malgré le sort qu’il savui tendre.il ne pensait plus qu’à ce corps m | leux de femme. Et Saint-Avit était jalou a préférence qu’Antinéa avait manifesté .à < du capitaine...

L'altière et méprisante voluptueuse qu' tinéa n’est plus qu’une fille raalheuri »t bafouée, car Morhange l’a repoussée et « menacée. Mais elle tient sa vengeance 1 1 o donnera à Saint-Avit, l’aiTolera- par sa pai «

Antiaéa.

violente et le dressera ensuite devant son camarade. Kt le soir du 5 janvier 1897, par une nuit d’orage, Saint-Avit, complètement au pouvoir fascinateur de la cruelle Antinéa, tue son camarade endormi... Puis, c’est le remord qui vient au lieutenant dégrisé; il veut tuer la reine..., les gardes Targui veillent. Il est gardé étroitement, mais la douce Tanit Zerga qui l’aime en silence l’aidera à fuir, et tous deux montés sur un rapide chameau peuvent reprendre la route du désert, aidé dans leur fuite par celui même qui avait amené les deux officiers au Hoggar et qui payait ainsi sa dette de reconnaissance envers l’un de cëux qui l’avaient sauvé lors de l'orage.

Le chameau qui transporte les fugitifs meurt en route, puis c’est Tanit Zerga qui expire dans la traversée du désert après des journées de souffrances terribles dues & la soif, à la fatigue.. et quelques jours plus tard, une harka aux ordres d’un capitaine francais retrouvait Saint-Avit mourant dans les sables du pays de la soif...

Has si Inifel, un poste du Sud... c’est là que Saint-Avit fit le récit de son orime au lieutenant Ferrières. Après des mois et des mois de souffrance, soupçonné par tous d’avoir tué Morhange, de Saint-Avit avait redemandé du service, mais un

seul désir était en lui, revoir Anlinéa... et un soir, Cegheïr-ben-Cheikh, le targui fidèle d’Anti-néa, se présentait au poste...

...Quelques heures après, trois hommes partaient: le Targui et les deux officiers du poste... une extraordinaire félicité les submergeait l’un et l’autre, ils riaient tour à tour et pleuraient comme des enfants. «Tu la verras, tu la verras...», disait Saint-Avit..., et ils s’en furent ainsi sur la piste du Sud, la piste par laquelle on gagne Temassinin l’Eguere, le Hoggar... Antinéa, l’amour et la mort.

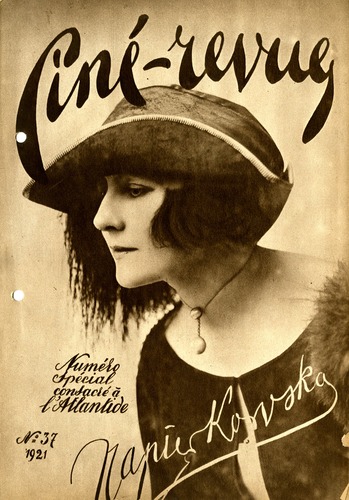

Antinéa, c'est Stacia Napierkowska, dont Lucien Doublon dit:

« Elle est belle, elle est grave, elle est enjôleuse, elle est cruelle, elle est torturée de passion. Elle

des yeux immenses. C’est une idole jolie et fabuleuse dont l’image ne se séparera plus désormais de ce nom: Antinéa. »

A l’égal de Stacia Napierkowska, les autres artistes ont su incarner leur rôle à la perfection. M'i« Marie-Louise Fribe est une jolie Tanit Zerga, au jeu plein d’émotion et de mélancolie. Mor-tange et Saint Avit nous sont présentés par MM. Jean Angelo et Georges Melchior, tous deux jeunes et ardents Puis, il y a M. Francheschi, qui campe une silhouette magnifique d’archiviste de la reine, gardien de la bibliothèque des momies. Enfin, il sied de ne point oublier, parmi les interprètes de premier plan, Abd El Kader et Mahomed Ben Noui, deux authentiques Musulmans qui incarnent avec aisance et naturel les rôles de Cegheir-Ben-Cheik et de Bon-Djema.

à l’écran est projeté dans plusieurs salles de spectacle parisiennes; chez Gaumont, on la présente à bureaux fermés.

Il serait banal de dire que les auteurs de cette magistrale production ont récolté un succès mérité; dans toutes les classes de la société, et plus particulièrement chez les esprits cultivés, la venue de l’Atlantide, annoncée comme la plus belle œuvre réalisée jusqu’à ce jour par l’écran, soulève un enthousiasme, une

admiration qui va jus-L’archivUte: qU’à l’engoûment. C’est

M. Francheschi. , ,

ainsi quau cinéma de la Madeleine, l’Atlantide gardera l’écran jusqu’à extinction de succès, un privilège qui ne connut, sans

Ceighet'r-ben Cheikh: M. Abdel Kader-ben Ali.

Nous avons dit que le jeu des artistes était parfa' que le scénario, magistralement conçu, fut réalisé sans longueurs et sans heurts, mais avec une aisance et une harmonie qui mettent en valeur toutes les beautés de l’œuvre.

Ajoutons que la photo ne supporte nulle critique, lumineuse à souhait, sans crudités cependant.

Tandis que nous écrivons ces lignes, la production unique qu’est l’adaptation de l’Atlandide

Le guide Bou-Bjema .* M. Mohamed-ben Nouï.

doute, nul film jusqu’à ce jour en Europe.

L’avis de tous ceux qui virent ce film, est unanime: il restera comme l’une des plus parfaites adaptations, comme l’une des plus émouvantes réalisations du roman. M. Pierre Benoit a lieu d’étre fier de ses adaptateurs. Us ont montré que tout ce que l’auteur à l’imagination la plus féconde révérait, pouvait être porté sur l’écran dans ses plus minutieux détails. Et pourtant, on sait que M.Pierre Benoit avait décrit, dans son volume, certaines péripéties qui semblaient impossibles à rendre. Mais allez voir l'Atlantide, et dites-nous quel détail n’a pas été fidèlement reproduit.

Le film de Jacques Feyder est la meilleure réponse à ceux qui prétendent refuser au ciné le titre d’art; à ceux aussi qui mettent en doute la maîtrise et le savoir faire français— et belges, en matière de cinéma. Car l’honneur de cette parfaite

interprétation rejaillit aussi sur notre pays, puisque M. J. Feyder est notre compatriote.

Le public belge, lui aassi, est impatient de goûter l’immense joie visuelle que procure aux fervents du septième art, la parution de l'Atlantide dans nos plus importants cinés de Bruxelles et de province. A ce propos, peut-être est-il judicieux d’avertir notre population de ce fait que l'Atlantide — malgré une apparente similitude de noms — n’a rien de commun avec une production, d’ailleurs très méritoire, qui vit autrefois l’écran chez nous: L’Atlantique. On nous signale, en effet, que, trompés par cette ressemblance de titres, certains ont cru, à l'annonce du chef-d’œuvre Y Atlantide, à une reprise de l’Atlantique. Que chacun se le dise donc, et se réjouisse de la parution prochaine, sur l’écfan belge, de la merveilleuse production Aubert dont il est parlé dans nos pages.

Ephémérides cinématographiques

Chronique

II est une habitude prise par certains journaux qui ne manque jamais d’avoir du succès auprès de leurs lecteurs. C’est celle qui consiste à rappeler chaque jour le ou les événements sensationnels qui ont pu intéresser ou passionner l’opinion publique, à pareille date, un certain nombre d’années plus tôt, — un siècle par exemple.

Parfois, le journal, s’il a de l’âge, reproduit ( même le texte exact qui figura naguère dans ses colonnes. Il y a des illustrés qui rééditent des images caractéristiques. En ce moment, on voit répété le résumé, au jour le jour, des faits marquants de la grande guerre.

Le champ des réalisations est vaste. Le succès est toujours assuré à ces rappels d’un passé proche ou lointain. Ges façons d’éphé-mérides font revivre par ceux qui en ont été les acteurs ou les témoins des faits qui ont laissé des traces profondes dans leurs souvenirs; ils instruisent et documentent ceux qui « n’étaient pas là ».

C’est de l’Histoire anecdotique, suivie et vivante, la plus précise et fidèle qui soit. Elle n’a ni la prolixité vite obscure, ni la passion facilement injuste de celle qu’on raconte dans les livres.

Mai la science nous a dotés d’autres journaux que ceux qui sortent rapidement des rotatives perfectionnées et nous apportent, sur l’humide feuille couvetre de caractères d’écriture, les récits presque instantanés de tout ce qui s’est dit ou accompli sur la surface du globe, ou même au fond des mers et dans l’immense abîme de l’atmosphère.

A côté du journal imprimé, nous avons aujourd’hui le journal en images animées, celui que le faisceau lumineux de» savantes lanternes dessine sur la surface blanche des écrans. Il n’est pas rare de rencontrer des gens qui ne vont au cinéma presque rien que pour y . voir le journal des actualités. Ceux-là déplorent évidemment que leur curiosité soit très chichement satisfaite et leur plaisir parcimonieusement dosé.

Et c’est encore là une des réalisations dans lesquelles l’art ou le métier cinématographiques niant pour ainsi dire fait aucun progrès. Le champ est vaste pourtant des perfectionnements que l’ion pourrait apporter à cette partie des programmes.

Quand on envisage le succès que rencontre une publication illustrée bien faite, quand on considère combien rares sont les quotidiens qui n’en arivent pas à introduire dans leurs colonnes quelques croquis d’abord, puis des

clichés, puis bientôt définitivement et copieusement une documentation abondante par l’image, on doit être frappé de l’intérêt qu’attache le public actuel à la représentation graphique des choses.

C’est un phénomène analogue à celui qui amène les metteurs en pages des journaux les plus anciens, ceux q.u’on a été pendant des années accoutumé à voir figés dans une forme immuable de présentation typographique, à adopter la former moderne des « manchettes » éclatantes, des doubles et triples titres en capitales énormes, sur deux ou trois colonnes de justification, des articles habilement disposés en « placard ». Tout cela est du tire-l’œil voulu, qui a sa raison d’être dans le lait que le lecteur actuel est toujours un homme pressé qui veut avoir « lu » (si j’ose ainsi dire) son journal rien qu’en en parcourant les six ou huit pages d’un regard habile et tout en hâte.

Napoléon qui s’y coninaisasit et qui n’avait jamais de temps à perdre, disait fort bien que le moindre croquis lui en apprenait toujours plus que le plus long discours.

Sur l’écran du cinéma, le « journal » pourrait être réalisé avec une perfection, urne vitesse, une vérité, un intérêt auxquels jamais les titres, les sous-titres, les textes les plus adroits ne pourront atteindre.

Et la rubrique de» « éphémérides » dont je parlait tout à l’heure y prendrait une importance et une richesse ingénieuse d'un prix inestimable.

On cherche laborieusement des sources ou vivifier l’inspiration un peu languissante, ou trop uniforme, des inventeurs de scénarios. C’est un des grands reproches que l’on fait au cinéma: qu’il ne se renouvelle pas assez.

Y a-t-il des romans, des récits plus passionnants, des histoires plus merveilleuses, des événements plus imprévus, plus innombrable -ment changeants que ceux de la vie elle-même, de la vie quotidienne, de la vie d’autour de nous, de la vie que l’on dit trop volontiers banale?

Le cinéma refait en images mouvantes tous les beaux livres des conteurs et des poètes de tous les temps. Il reconstitue quelques-uns des grands drames ou de supei bes épopées de l’Histoire.

Pourquoi ne recréerait-il pas l’événement * quotidien, l’anecdote, la cérémonie, l’accident, la fête qui eurent leur minute de retentissement, il y a vingt ans, il y a cent ans, il y a plus même, si l’on veut?

Quelle originalité —: et quel enseignement!

— dans ce programme (tout le monde n’aime pas Chariot, ni les drames mondains, ni les acrobaties des cow-boys?...) composé d’un long journal d’actualités, complet, varié, universel, et d’une série de ces « éphémérides » filmant les rappel anniversaires de la gazette de jadis! PAUL-ANDBE.

Pas le kangourou!

A la leçon d’histoire naturelle, l’instituteur intriguait vivement toute la classe en décrivant la faune de T Australie. « Il y a là un animal, dit-il, qui ne se tient pas tout le temps sur ses pattes comme les autres, qui ne marche pas comme les autres, et qui fait des petits sauts curieux à voir. Quel est-il?

Et toute la classe, d’une seule voix: « C'est Chariot! »

Grands gosses.

Une bonne anecdote de studio que publie notre confrère «Ciné-Revue», d’après «Filma». Dans une scène de salon, un jeune artiste entre, baise la main de la vieille douairière, et présente ensuite, en s’inclinant, ses hommages à la demoiselle de la maison.

— Et moi, vous ne me baisez pas la main? proteste-t-elle.

— Mademoiselle, intervient le metteur en scène, on n’embrasse pas là main d’une jeune fille.

— Je m’en moque, dit l’ingénue. C’est moi la vedette du film, et. il est inadmissible que monsieur embrasse la main de Madame et pas la mienne! etc.

On tourna la scène, sans pellicule, avec le double baiser — pour satisfaire l’étoile —- et l’on tourna pour de bon, le jeu réglé comme il devait l’être.

Tout n'est pas rose non plus dans le métier de metteur en scène de studio!

La cruche non cassée.

On ne saurait trop soigner la mise en scène et trop surveiller le travail des répétitions;

mais encore faut-il que les personnages — même inanimés — y mettent une certaine bonne volonté, ce dont ils manquent quelquefois; témoin cette cruche...

Mais racontons l’ihistoire. La jolie Madge Stuart devait casser une cruche. Dans une scène dramatique, prise d’émotion, elle devait laisser tomber cet objet qu’elle avait en main. « On tourne! » la scène se joue, la cruche tombe et ne se brise pas. On dut « retourner »... on dut même « re-retourner », car ce n’est qu’à la troisième fois que la cruche consentit à se briser dramatiquement aux pieds de l’héroïne. On rit beaucoup après, évidemment, mais sur le moment, ces petits accidents sont parfois bien désagréables.

— Aussi, faut-il vraiment être cruche!...

Acteurs en bois.

Quand on lui exposa, après l’intrigue de la nouvelle pièce de D. W. Griffith (Way Down East) les clous sensationnels — et acrobatiques— du film, Lilian Gish eut un mouvement de stupeur: son rôle comprenait notamment un saut dangereux sur une banquise à la dérive.

« Oh! cela n’est rien! dit Griffith. J’ai vu une pièce en Italie où le héros saisissait à pleins bras l’héroïne, lui martelait la tête sur le.sol et la rouait ensuite de coups de bâton jusqu’à ce que la malheureuse eût perdu connaissance. Et ce « stunt » revenait plusieurs fois dans le drame!

— Et quel est le nom de cette pièce?

— C’est, une pièce pour marionnettes du Guignol italien! »

SMILLE.

A TRAVERS

Le tour de force.

On a déjà demandé quelle était la chose la plus difficile à faire au cinéma. Les avis sont partagés, mais le metteur en scène d’une des plus grandes compagnies (Goldwyn) dit que c’est... savoir manger avec élégance — et naturel.

Le traître.

Est-ce le drôle féroce, l’homme à la petite moustache en crocs et aux manières louches, l’ancien type du mélodrame qui représente le mieux le « traître » dans les films d’aujourd’hui? Le nouveau directeur de Pearl White trouve ces types vieillots, et d’ailleurs invraisemblables. Un homme pareil, dit-il, dont l’extérieur proclame déjà — avec quelle maladresse — la traîtrise, ne pourrait jamais passer inaperçu. Il serait signalé et dévoilé du premier coup. Aussi le coquin chargé d’accumuler, dans le prochain film de P. White, les obstacles les plus inattendus, les dangers les plus menaçants, les périls les plus terribles, sera Allan Edwards, le type du jeune Américain d’allure sympathique, rasé de frais, sans sourcils en broussailles, sans regards noirs — le type, enfin, du « héros classique » de l’écran. C’est lui qui jouera le « traître », et il paraît que l’effet sera beaucoup plus frappant.

Le film et la guerre au Maroc.

La presse espagnole parle, en termes élo-gieux, de l’idée que le goüverneur a eue de « populariser » la guerre au moyen de films, un opérateur a reçu mission d’accompagner les troupes partant tous les jours pour Melilla. Il a été décidé que tous les mouvements militaires seront filmés, et ces films, après avoir été soumis, à la censure, seront projetés quotidiennement dans les cinémas.

La Marionnette à l’écran.

Les applications du cinéma sont innombrables: voici maintenant le célèbre ventriloque Sanz, qui présente à l’écran ses marionnettes! Elles sont de grandeur nature, et la première partie du film est réservée à un véritable documentaire, montrant la construction des poupées et leur mécanisme. Les trois autres parties sont consacrées à un drame. Cette toute récente production espagnole est considérée comme un véritable succès.

LES STUDIOS

Un Congrès international dn film

La « Giiné- Le plus difficile sans doute n’est pas de s’entendre, mais... de se réunir. Et nous en sommes 'assez loin! Il est — hélas! — déjà si difficile de se réunir entre soi, chez soi! Un directeur adroit. Il faut savoir tirer parti de tout: Béatrice Joy, entrée dans un studio pour augmenter les revenus de sa famille, éprouvée par la maladie de son père, cherchait pour une scène de grande émotion une expression de physionomie que son manager voulait impressionnante. « Supposez que vous venez de recevoir un télégramme vous annonçant que l’état de votre père s’est subitement aggravé », suggéra-t-il. La suggestion opéra: l’hérome tondit en larmes, et la scène fut un succès. Romuald Joubé Romuald Joubé, Tun des artistes las plus aimés du public, appartient aussi bien au cinéma qu’au théâtre. Iil vient d’entrer à la Comédie Française, et nous ne doutons pas du rôle brillant qu’il va jouer dans la Maison de Molière. Mais sa gloire de la rampe ne fera pas oublier ses grands succès à l’écran — ni la couronne de'lauriers lui décernée par le grand public, qui le désigna, lors du .référendum du « Comœdia » pour la distribution des « Trois Mousquetaires », pour personnifier d’Artagnam. . Les alfaires Une remarque d’un 'directeur: Un nombre considérable de .gens « écrivent » des scénarios; un .nombre (bien moindre les « vendent ». SMILE. Pour tout ce qui concerne /'ADMINISTRATION, la. Rédaction, la Publicité de CINÉ-REVUE, s'adresser à l'Éditeur, M. J. MEUWISSEN, rue Charles De Coster, 10 et Î2. — Téléphone L. 1678.