Programme from 15 to 20 Apr. 1922

Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#416

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet

LE PNEU TRIOMPHATEUR

/ÛSpour camions

/ J!AUTOS-MOTOS

vSN ià7—VELOS £ —! —VOITURES—I

VEU MED • nUBHERFlD RI F.KKMgd •HEVEADORP (CL.UI

(DEPOSITAIRE In POUR LA = (Z BELGIQUE Z

G.FRANCK

8 RUE DE LA - MABME-

BRUXEU E5

„ jènèral pour la Belgique:

G. FRANK, 8, ru de la Marne, Bruxelles. Téléph. Br. 180.27 Agents pour les provinces j Agents pour les Flandres

d’Anvers et du Ltmbourg: j Orientale et Occidentale:

HUILE EXTRA DELFIA

POUR SALADES ET MAYONNAISE8

AGENTS GÉNÉRAUX:

8, RUE DU CYPRÈS BRUXELLES

POUR VOTRE DÉJEUNER UNE TASSE

CACAO VAN HOUTEN

PARAIT IE I" DU MOIS

Les Toiles Modes présentent mensuellement au prix de i fr. 50 des centaines de modèles des grands couturiers parisiens.

Éditeur: l. FEUX, SO, rut Albert de Lttour, BRUXELLES

La maison Felix fournit des patrons de tous le» modèles figurant dans l’Elégante.

ô adresser

9 telix, 20. rue Liberi da ßalour, Bruxelles

de modes mensuel, magnifiquement illustré, jus-pleinement son nom par sa présentation artistique et l’élégance des nombreux modèles qu’il contient,

Le prix du numéro est entièrement remboursé par un patron gratuit.

Sün au; 22 franos Six mois: 12 franei Un num«ro: 2 francs

a* Année. — N* 3. — 1932.

Gst

ilücruturo

belebe cia Vcwt

cmmicF" 03/b

Editeur: J. AfEU WISSEN, rue Charles De Coster, 10 et 12, Btuxelles. — Téléphone L 1678

leeeyo

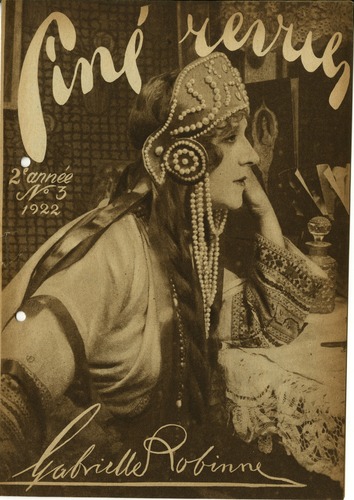

André Bencey dit dans une étude très documentée, consacrée à la grande vedette dont nous donnons aujourd’hui le portrait dans divers rôles:

’ « Encore que les:» procédés em-» ployés au ciné-» ma soient diffé-» rents de ceux » qu’on est accou-» tu mé d’user à la »scène, parfois » même en contra-udiction avec eux,

»jamais une édu-»cation artisti-»que, acquise par »des études opi-» niâtres, ne sau-» rait desservir »un comédien »cinématogr a-» phiste ni para-» lyser en rien ses » qualités natu-» relies. A la con-»dition, bien en-» tendu, que ledit » comédien ne voie pas seulement dans le cinéma » un moyen accessoire de monnayer un nom célè-» bre ou simplement notoire, et qu’il prenne la »peine de travailler ses rôles muets aussi con-»sciencieusement qu’il fait pour ses rôles parlés »du théâtre. »

Mme Gabrielle Robinne est de celles qui sont

parvenues à mener de front les deux carrières artistiques, celle du studio et celle du théâtre. Amenée à la scène par une vocation irrésistible, elle fut l’élève de M. de Fe-raudy, fut engagée à la Comédie Française et y débuta en 1907. Depuis cette époque les rôles les plus importants du répertoire lui furent confiés, et elle connut les succès éclatants avec L’Aventurière, Célimène, la Marche Nuptiale, l’Embuscade, le Marqtùs de Prio-la, le Prince d’Au-rec, l’abbé Constantin, le Duel, etc...

A ceux cependant, qui estiment qu’avoir fait ses débuts artistiques au théâtre, est un défaut pour qui veut faire du ciné, on peut opposer la riche carrière cinématographique de M«>« Robinne, qui déjà avant 1912, et bien plus depuis, y a conquis une place marquante parmi les interprètes de tout premier plan.

Ce fut sous la direction de M. René Leprince,

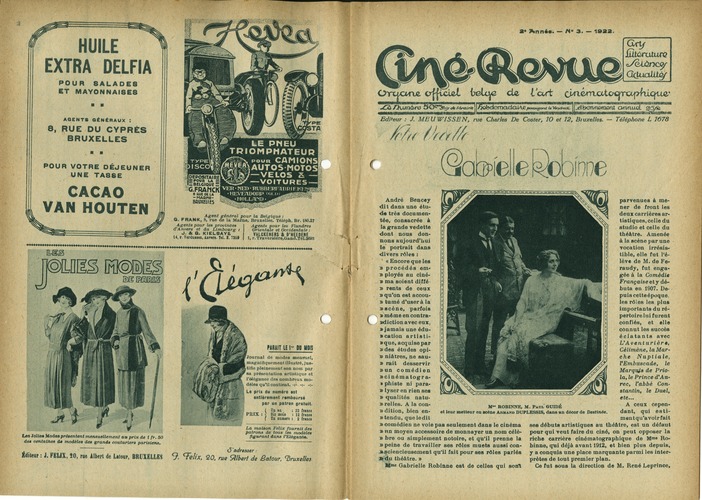

M~ ROBINNE, M. PiUl. GUIDÉ et leur metteur en scène Armand DUPLESSIS, dans un décor de Destinée.

Robinne dans son costume russe du rôle de Héliane, dans le film Destinée, de Armand Duplessis.

qui avait fait également appel au talent de Signo-ret et d’Alexandre, que M"» Robinne «tourna» ses premières bandes. Nous la vîmes tour à tour à l’écran, dans: Le Calvaire d’une Reine, Les Larmes du Pardon, La Comtesse noire, L’Amour plus fort que la haine, La Reine de Saba, La Lutte pour la Vie, et d'autres productions encore, où son jeu très personnel et la beauté de ses attitudes lui valurent des suffrages mérités.

Puis, vint la guerre; la gracieuse artiste quitta studio et théâtre pour se dévouer aux blessés, apportant au chevet des malades avec ses soins, la grâce et le charme de son sourire, rayon de soleil que buvaient ardement ceux que la tourmente avait brutalement frappés...

Cédant cependant aux sollicitations des éditeurs de films, M"« Robinne reprit pourtant bientôt la tâche artistique: ne fallait-il pas œuvrer pour que, pendant qu’outre-Atlantique et ailleurs, les studios connaissaient une pleine activité, le mouvement cinématographique français, si puissant avant 1914, ne connût pas une trop longue période d’inaction. Et les films suivants furent élaborés, où M"™« Robinne se prodigua, donnant la preuve d’une grande compréhension des nécessités de l’écran, en même temps que d’une grande valeur artistique: Le Dédale, Le Vol suprême (excellent film d’aviation), Zyte, d’après le roman d’Hector Malot, La Route du Devoir et Expiation.

L’armistice vint; si pourtant M™« Robinne dut mettre une trêve à ses travaux d’art — j’entends à ses occupations au studio — c’est que des devoirs plus impérieux appelaient son attention et son amour: Maman d’une gracieuse petite fille, elle a

dû se consacrer à cette tâche nouvelle. Dernièrement, nous l’avons revue à Bruxelles, pourtant s elle y était de passage, lors du banquet de la

L. N. B. C., et y rehaussait de tout l’éclat de sa grâce et de sa beauté, cette fête qui sans cet attrait eût peut-être paru un peu protocolaire.. Puis, Mm» Robinne a «tourné» pour une firme belge, la Société Helios, la production « Destinée», une œuvre de réelle valeur et qui verra prochainement l’écran.

Enfin, M. Mouru de Lacotte, a réalisé avec le-concour8 de Mm» Robinne, de son mari M. Alexandre, de Lucie Giny, Mme Calvet, MM. Colpas, Numès et Carlos Avrit, une production qui sera très remarquée, et dont l’action se déroule dans les milieux pittoresques de Paris; c’est l’hymne à labéautéde Baudelaire qui en fournit le leitmo-tiev en deux vers:

» Que tu sortes du ciel ou de l’enfer, qu’importé

« 0 beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu...

Peut-être sera-t-il intéressant pour nos lecteurs, de connaître les pensées de Mm« Robinne à pro-pos de ce film, telles que la talentueuse artiste les a communiquées brièvement à un reporter d’Excelsior:

« Le cinéma, ce septième art, est peut-être, plus » que tout autre, celui de l’illusion. Beaucoup se » défendent de l’apparenter au théâtre. Il me sem-»ble cependant, dans sa forme actuelle, un reflet » de la scène, limité au champ spécial de l’objec-» tif; sans doute la pensée doit s’y traduire diffé-» remment puisque l’image n’est qu’une illustra-» tion qui précède ou suit un texte, mais si l’in -» terprétation diffère dans ses moyens, il existe »cependant des rapports constants entre l’art » d’exprimer à l’écran et l’art du comédien. »

(Voir suite p. tO)

Une scène du dernier film interprété par M— Robinne t Destinée.

QpmmenK on meurf à (écran il

Mourir — fut-ce à l’écran — cela semble tout simple, et ne pouvoir donner lieu à des interprétations différentes quant à Veffet à produire sur tes spectateurs. Et pourtant — comme nous le conte notre spirituel confrère René Hervouin, ~d’Hebdo-Film — le geste si naturel de rendre sa belle (ou sa vilaine) âme au créateur, est interprété de façon toute différente par les artistes

de ciné, selon les latitudes...

La mort nous surprendra comme un volèur, -c’est du moins le Christ qui nous l’assure. Or, îous savons qu’un voleur a toujours recours à des procédés plus ou moins loyaux. C’est toujours en vache (oh!!!) qu’il nous attaque. En l’occurrence, le voleur se double d’un assassin. I! nous vole la vie et nous tue par la même occasion. Les trucs employés sont aussi variés qu’inattendus. Coups de pied bas, d’où chute et rupture de la colonne su fêlure du crâne, addition de poison au vermouth-cassis, d’où -empoisonnement inévitablement, accident suivi de rupture de biellesou de transmissions dans la machine humaine, bref toutes les gammes de la mort depuis la petite jusqu’à la grande. Et tout •cela pour arriver au môme et unique résultat: disparaître de la circulation et abandonner la scène de la comédie humaine.

En général, ce passage de vie à trépas est assez rapide. A l’écran il n’en est pas toujours ainsi! 11 est môme rare qu’un type tombant par exemple d’un troisième étage sur la tête meurt sur le coup. S’il s’agit d’un ciné roman, il est immortel jusqu’au trente deuxième épisode, et le fer, le feu, les gauflres n’ont aucun pouvoir sur lui. Si «’est, au contraire, une scène dramatique, il prend le temps de relire son testament, de confier 4a combinaison de son coffre à sa maîtresse, de s’installer confortablement dans son fauteuil et -ce n’est qu’une fois ces petites formalités indis* pensables accomplies, qu’il consent à nous fausser compagnie.

Mais cela n’est rien. Il en est qui décidément ne veulent point mourir. L’Américain, par exemple, trouve encore la force de se traîner près du téléphone, d’attendre la communication près de quinze minutes, et de prévenir la police, son ami

etson homme d’affaires de n’avoir plus à compter sur lui. Mais comme il est vigoureux, il lui faut souvent un coup de massue bien appliqué pour le décider à fermer les yeux. Le Suédois est plus sobre et plus vrai. C’est la mort sans phrase. La mort simple, il meurt dans son lit en rêvant devant un de ses paysages favoris. Il lève doucement les yeux vers le ciel.tandis que sa tête se renverse ou tombe sur sa poitrine, selon les cas. C’est un de ceux qui savent le mieux mourir. Mais le pompon revient à l’Italien. Alors lui, il est superbe. Il arpente la scène à pas saccadés, tombe dans un fauteuil, trouve le papier et ia force nécessaires pour écrire un testament de plusieurs pages, et c’est alors que la grande agonie commence. Il s’arrache les cheveux, se lacère le visage, se met à genoux, se relève, se rappelle soudain qu’il a oublié de détruire des papiers compromettants, reçoit, comble de malheur, un

coupde poignard dans le dos; mais qu’est-ce pour lui? II gesticule encore, tombe enfin à terre ou pendant des minutes .entières, il refait tous les mouve-ments de la gymnastique suédoise. Se sentant déjà « botté de plomb et cuirassé de marbre», il grimace horriblement, lire la langue, louche, bave et finalement consent à mourir. Il est mort. Que non. Un soubresaut, puis un autre, puis enfin le dernier.

C’est à la suite d’une telle agonie, qu’une voix lança un jour au cours de la projection: « Crève donc, mais crève donc. » Et au moment le plus pathétique, le plus tragique, cet encouragement déclencha une douce gaîté dans la salle.

Cette exclamation, spontanément jaillie du cœur d’un spectateur comporte peut-être un enseignement dont certains metteurs en scène, et surtout certains artistes pourront faire leur profit. Il faut autant que possible que le cinématographe, art de vérité, ne reproduise que cette vérité et non tout ce chiqué, ce conventionnel, ce théâtre, dont on se plaît à corser les scènes dans l’espoir de les rendre plus poignantes. Et puis la mort, surtout à l’écran, à part quelques excep tions, doit être tellement rapide, qu’il est superflu de nous en montrer tous les détails, surtout quand ils sont faux.

La vérité seule doit subsister et c’est à. tout ce

Mais comme il est vigoureux, il lui faut souvent un coup de massue bien appliqué...

qui lui est contraire, qui la déforce, qu’on pourrait appliquer l'exclamation du spec tateur: Crève donc, mais crève donc!...

René Hervodin.

Homonymie filmée.

Il vient d’arriver à Francesca Bertini la même aventure d’état-civil qu’à la très regrettée Réjane, qui, de son vrai nom, s’appelait Reju.

Une institutrice de Rome, Francesca Bertini.avait porté plainte contre l’artiste de cinéma qui usurpait son nom de famille, car la « star » de l’écran italien s'appelle, en réalité, Eléna Vitiello. Le tribunal, entérinant une jurisprudence constante en France a jugé que le droit au pseudonyme équivalait à un véritable droit au nom et, qu’en l’espèce, il s’agissait d’un simple cas d’homonymie.

Eléna Vitiello restera donc Francesca Bertini, et voilà un intéressant point de droit tranché pour l’avenir.

(Cinémagasine.)

... reçoit, comble de malheur, un coup de couteau dans le dos; male qu’eat-ce pour lui t

(Voir Comment on meurt à l'écran, page 5.)

L'ANASTASIE BRITANNIQUE

Pas moins que chez nous, la hideuse Anasta-sie sévit à l’étranger, et notamment en Angleterre. Le supplément cinématographique du Times publia récemment un long article de

M. T. P. O’Connor,, membre du Parlement Britannique et président du Bureau de Commerce des Films, où la liste complète des tableaux défendus étaient gentiment énumérés. Ci-après, nous donnons un extrait de ce code, qui semble être appliqué avec rigueur.

Sont défendus:

— La vue de jeunes filles ivres.

— Matérialisation du Christ.

-— Brutalité et torture envers les femmes.

:— Scènes montrant le marquage d’hommes ou d’animaux au fer chaud.

— Exhibition inconvenante de dessous féminins.

— Personnages nus.

— Danses inconvenantes.

• '— Scènes faites pour attirer la haine des races.

— Relations antagonistes du capital et du

travail et scènes montrant des conflits entte les protagonistes.

—- Nuit de noces. (

— Scènes d’un caractère équivoque se passant dans une chambre à coucher ou dans une salle de bains.

— Opérations médicales, chirurgie.

— Infidélité du marin justifiant l’adultère de la femme.

— Exécutions et crucifications.

— Femmes se battant au couteau.

— Maisons de tolérance.

— Propagande de l’amour libre.

Comme on le voit, la Pudique Albion sauvegarde... les apparences...

Pourvu que nos censeurs ne se croient pas obligés d'adopter le code de leurs collègues! En Angleterre, malgré les sévérités excessives du règlement en vigueur, on se montre raisonnable, et devant une œuvre d’art, on n’hésite pas à lui donner une petite entorse.

Chez nous...

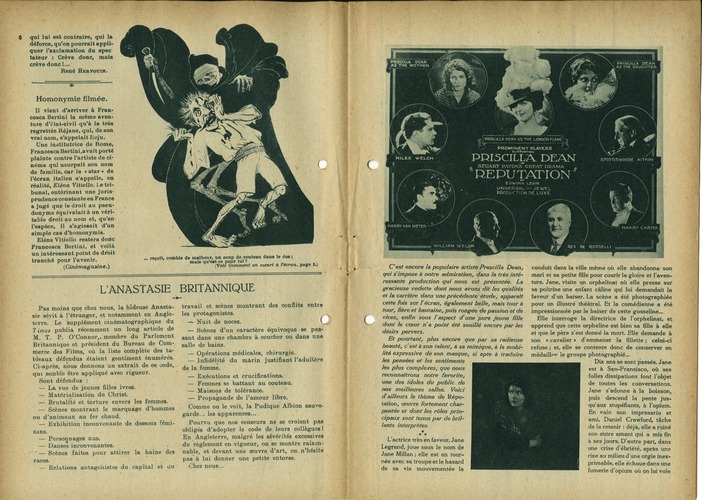

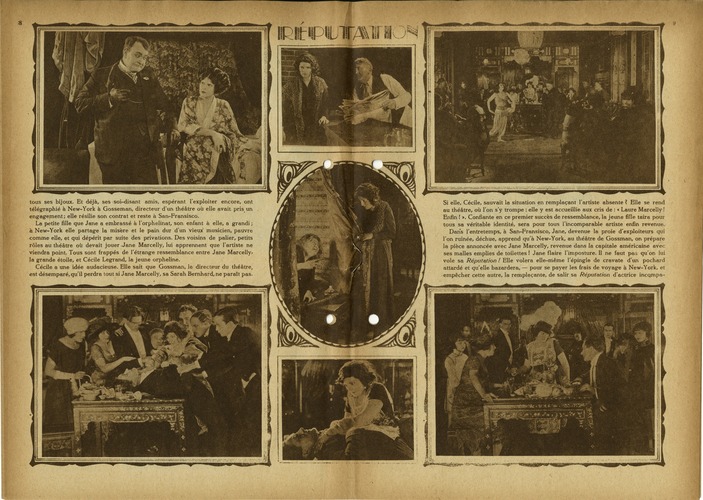

C'est encore la populaire artiste Presci/la Dean, qui s'impose à notre admiration, dans la très intéressante production qui nous est présentée. La gracieuse vedette dont nous avons dit les qualités et la carrière dans une précédente étude, apparaît cette fois sur l'écran, également belle, mais tour à tour, fière et hautaine, puis rongée de passion et de. vices, enfin sous T aspect d'une pure jeune fille dont le coeur n'a point été souillé encore par les désirs pervers.

Et pourtant, plus encore que par sa radieuse beauté, c'est à son talent, à sa mimique, à la mobilité expressive de son masque, si apte à traduire les pensées et les sentiments les plus complexes, que nous reconnaîtrons notre favorite, une des idoles du public de nos meilleures salles. Voici d'ailleurs le thème de Réputation, œuvre fortement charpentée et dont les rôles principaux sont tenus par de brillants interprètes.

L’actrice très en faveur, Jane Legrand, joue sous le nom de Jane Millan; elle est en tournée avec sa troupe et le hasard de sa vie mouvementée la

conduit dans la ville même où elle abandonna son mari et sa petite fille pour courir la gloire et l’aventure. Jane, visite un orphelinat où elle presse sur sa poitrine une enfant câline qui lui demandait la faveur d'un baiser. La scène a été photographiée pour un illustré théâtral. Et la comédienne a été impressionnée par le baiser de cette gosseline...

Elle interroge la directrice de l’orphelinat, et apprend que cette orpheline est bien sa fille à elle et que le père s'est donné la mort. Elle demande à son « cavalier » d’emmener la fillette; celui-ci refuse; et, elle se contente donc de conserver en médaillor. le groupe photographié...

Dix ans se sont passés. Jane est à San-Fransisco, où ses folles dissipations font l'objet de toutes les conversations. Jane s'adonne à la boisson, puis descend la pente jusqu'aux stupéfiants, à l’opium. En vain son imprésario et ami, Daniel Crawford, tâche de la retenir: déjà, elle a ruiné son autre amant qui a mis fin à ses jours. D’autre part, dans une crise d’ébriété, après une rixe au milieu d’une orgie inexprimable, elle échoue dans une fumerie d’opium où on lui vole

IßlfPILliTAW ION

tous ses bijoux. Et déjà, ses soi-disant amis, espérant l'exploiter encore, ont télégraphié à New-York à Gosseman, directeur d’un théâtre où elle avait pris un engagement; elle résilie son contrat et reste à San-Fransisco.

La petite fille que Jane a embrassé à l’orphelinat, son enfant à elle, a grandi; à New-York elle partage la misère et le pain dur d’un vieux musicien, pauvre comme elle, et qui dépérit par suite des privations. Des voisins de palier, petits rôles au théâtre où devait jouer -Jane Marcelly, lui apprennent que l'artiste ne viendra point. Tous sont frappés de l’étrange ressemblance entre Jane Marcelly> la grande étoile, et Cécile Legrand, la jeune orpheline.

Cécile a une idée audacieuse. Elle sait que Gossman, le directeur du théâtre, est désemparé, qu’il perdra tout si Jane Marcelly, sa Sarah Bernhard, ne paraît pas.

Si elle, Cécile, sauvait la situation en remplaçant l’artiste absente? Elle se rend au théâtre, où l’on s'y trompe: elle y est accueillie aux cris de: « Laure Marcelly! Enfin! ». Confiante en ce premier succès de ressemblance, la jeune fille taira pour tous sa véritable identité, sera pour tous l’incomparable artiste enfin revenue.

Dans l'entretemps, à San-Fransisco, Jane, devenue la proie d’exploiteurs qui l’on ruinée, déchue, apprend qu’à New-York, au théâtre de Gossman, on prépare la pièce annoncée avec Jane Marcelly, revenue dans la capitale américaine avec ses malles emplies de toilettes! Jane flaire l’imposture. Il ne faut pas qu’on lui vole sa Réputation! Elle volera elle-iriême l’épingle de cravate d’un pochard attardé et qu’elle bazardera, — pour se payer les frais de voyage à New-York, et empêcher cette autre, la remplaçante, de salir sa Réputation d’actrice incQmpa-

10

rable... Et voici arrivée la première représentation. Cécile, novice, est nulle évidemment dans les deux premiers actes: elle bafouille et tous ceux qui croient voir en elle la grande Marcelly elle-même, s’étonnent de ce revirement. Mais, entre deuxième et le troisième acte, la véritable Laure Marcelly arrive et pénètre dans la loge de Cécile, —• pour l’empêcher de lui voler sa Réputation!

Une lutte s’engage et Cécile parvient è enfermer Jane dans un placard, — ne tient-elle pas à conquérir sa place aux feux de la rampe? Cécile va jouer le troisième acte; et, si les deux premiers ont été, pour son interprétation, sévèrement jugés, le troisième va lui valoir un succès, inattendu; car lorsque Jane est parvenue à s’échapper du placard, et que Cécile, en scène, voit l'ombre de l’intruse derrière la grille d’une loge, la jeune fille est à ce point saisie d’épouvante, qu’elle mime avec un réalisme tout naturel et involontairement émouvant la scène finale du drame. C’est pour elle un grand succès. Ce que voyant,

Daniel Crawford, l’impres-sario de Jane, le seul à connaître la substitution, vient dans sa loge et lui propose de continuer la supercherie. Laure n’en saura rien... Mais cette dernière est retournée dans son placard, elle entend que sa Réputation sera définitivement volée, et elle tue Crawford: elle se venge en même temps de celle qui commit l’imposture, puisque celle-ci sera accusée du meurtre et condamnée à mort...

viel

Laure, satisfaite de s’être vengée, retourne dans-, sa masure. Cependant, elle lit dans un journal que* la novice qui avait pris son rôle est sa propre fille.

Elle s’accuse elle-même du meurtre de Crawford,, ne voulant pas éclabousser la Réputation? de son enfant, retrouvée dans des circonstances aussi tragiques, aussi mouvementée, aussi paihétiques... Et: cette femme déchue, moralement et physiquement finie, pleure-toute une vie gâchée... Eller revoit toutes les victimes; qu'elle a, faites, le gouffre-qu'elle a creusée pour elle-même... Elle s’asphyxie C’est la fin de sa déchéance et de sa décrépitude.

Cécile Legrand viv heureuse, près du oncle Jusin, son ami aux heures de misère,, et avec l’époux qu’elle-s’est choisi, jeune, homme sincèrmenet épris qu’elle a rencontré pendant qu'elle, faisait, au théâtre, sa

Réputation à elle!...

Un dernier mot de la-technique de ce film: elle: est parfaite, La photo est claire, les effets sont mé~ nagés avec art et très réussie. Les scènes se suivent sans longueur, comme le jeu normaL de la vie réelle. Enfin, c'est une œuvre destinée à passionner Je public, friand de lire quelques page} 'N du livre dramatique de la vie. Réputation,-avec Prescilla Dean, met en lumière un type de femme et d'artiste très complexe: c'est, à l'égaf de la Femme X et de l’Homme qui assassina.une des meilleures études de caractère que nous ayons vues à l'écran. EMIX.

Suite de Particle GABRIELLE ROSINNE, page 4.

« A mon avis, le « texte » projeté devrait être » rare, sinon supprimé complètement. Il en résulterait peut-être une extériorisation plus indé-» pendante. Je crois aussi que les qualités photo-»géniques pour précieuses qu’elles soient, ne »doivent pas guider uniquement le choix de » l’interprétation.C’est toute une école de traduire » une pensée de façon nette, précise et de savoir, »sous cette forme spéciale du silence, donner » l’illusion d’un personnage vécu.

» Pour ma part, j’ai été ravie de retrouver un

»art cinématographique aussi transformé, et »s’élevant sans cesse; les progrès réalisés en »quelques années sont considérables. »

En somme, nous retrouvons en partie l’avis de M. André Bencey, rappelé en tête du présent article. Mm«Robinne, une des gloires de l’écran et du théâtre français, fait partie de cette phalange-artistique qui assurera à nos voisins et amis, la place prépondérante à laquelle ont droit leur-génie, leur imagination, leur maîtrise.

Marnix.

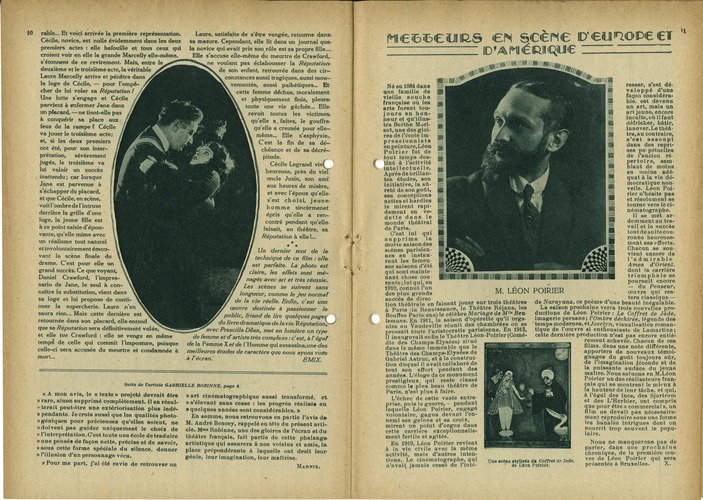

Né en 1884 dans une famille de vieille souche française où les arts furent toujours en honneur et qu’illustra Berthe Morisot, une des gloires de l’école im-pressionniste en peinture, Léon Poirier fut de tout temps des-f tiné à l’activité intellectuelle.

Après de brillantes études, son initiative, la sûreté de son goût, ses conceptions nettes et hardies le mirent rapidement en vedette dans le monde' théâtral de Paris.

C'est lui qui supprima la morte saison des scènes parisiennes en instaurant les fameu ses saisons d’été qui sont maintenant chose cou-rante;lui qui, en 1910, connut l’un des plus grands succès de direc

tion théâtrale en faisant jouer sur trois théâtres à Paris (la Renaissance, le Théâtre Réjane, les Bouffes Paris ens) le célèbre Mariage de M»» Ben lemans. En 1911, la saison d'opérette qu’il orga nisa au Vaudeville réunit des chambrées où se pressôit toute l’aristocratie parisienne. En 1913, il inaugurait enfin le Théâtre Léon-Poirier (Comédie des Champs-Elysées) silué dans le même immeuble que le Théâtre des Champs-Elysées de Gabriel Astruc, et à la construction duquel il avait collaboré de tout son effort pendant des années. L’éloge de ce monument prestigieux, qui reste classé comme le plus beau théâtre de Paris, n’est plus à faire.

L’échec de cette vaste entref>rise, puis la guerre, - pendant aquelle Léon Poirier, engagé volontaire, gagna devant l’ennemi ses galons et. sa croix, mirent un point d’orgue dans cette carrière exceptionnellement fertile et agitée.

En 1919, Léon Poirier revient à la vie civile avec la même activité, mais d’autres intentions. Le cinématographe, qui n’avait jamais cessé de l’inté-

resser, s’est développé d’une façon considérable, est devenu un art, mais un art jeune, encore inculte, oùilfaut défricher, bâtir, innover.Le théâtre, au contraire, s’eal assoupi dans des reprises peipétuelies de l’ancien ré-

Eertoire, sem-lant de moins en moins adéquat à la vie démocratique nouvelle. Léon Poirier n’hésite pas et résolument se tourne vers le cinématographe.

Il se met ardemment au travail et le succès tout de suite couronne heureusement ses efforts. Chacun se souvient encore de" l’admirable Ames d’Orient, dont la carrière triomphale se poursuit encore —, du Penseur, œuvre qui restera classique — de Narayana, ce poème d’une beauté inégalable.

La saison prochaine verra trois nouvelles productions de Léon Poirier: Le Coffret de Jade, imagerie persane; l’Ombre déchirée, légende des temps modernes, et Jocelyn, visualisation romantique de l’œuvre si enthousiaste de Lamartine; cette dernière production n’est pas encore entièrement achevée. Chacun de ces films, dans une note différente, apportera de nouveaux témoignages du goût toujours sûr, de l’imagination féconde et de la puissante audace du jeune maître. Nous saluons en M.Léon Poirier un des réalisateurs français qui se montrent le mieux à la hauteur de leur tâche, et qui, à l’égal des tnce, des Sjortrom et des L’Herbier, ont compris que pour être « commercial », un hlm ne devait pas nécessairement reproduire sous une fo’rme les banales intrigues dont on nourrit trop souvent le populaire.

Nous ne manquerons pas de parler, dans une prochaine chronique, de la première œuvre de Léon Poirier qui sera présentée à Bruxelles. X.

M. LÉON POIRIER

Une scène stylisée du Coffret de Jade, de Léon Poirier.

MI€«&€>€UR.5 CM SCèWC UBUnOVt CT —.... ID’AMléSiiqUC

///ft t IXJVIC

>yt

(Copyright by Jules RAÜCOURT, tqz.z

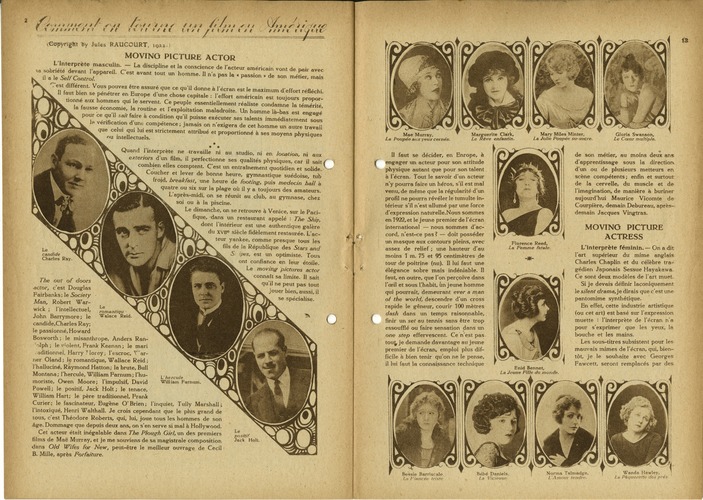

MOVING PICTURE ACTOR

L'Interprète masculin. — La discipline et la conscience de l’acteur américain vont de pair avec sa sobriété devant l’appareil. C’est avant tout un homme. Il n'a pas la « passion » de son métier, mais il a le Self Control.

C’est différent. Vous pouvez être assuré que ce qu’il donne à l’écran est le maximum d’effort réfléchi. 11 faut bien se pénétrer en Europe d’une chose capitale: l’effort américain est toujours proportionné aux hommes qui le servent. Ce peuple essentiellement réaliste condamne la témérité, la fausse économie, la routine et l'exploitation maladroite. Un homme là-bas est engagé pour ce qu’il sait faire à condition qu'il puisse exécuter ses talents immédiatement sous la vérification d’une compétence; jamais on n’exigera de cet homme un autre travail que celui qui lui est strictement attribué et proportionné à ses moyens physiques ou intellectuels.

Quand l’interprète ne travaille ni au studio, ni en location, ni aux exteriors d'un film, il perfectionne ses qualités physiques, car il sait combien elles comptent. C’est un entraînement quotidien et solide. Coucher et lever de bonne heure, gymnastique suédoise, tub froid, breakfast, une heure de footing, puis médecin bail à quatre ou six sur la plage où il y a toujours des amateurs. L’après-midi, on se réunit au club, au gymnase, chez soi ou à la piscine.

Le dimanche, on se retrouve à Venice, sur le Pacifique, dans un restaurant appelé: The Ship, dont l’intérieur est une authentique galère du xvne siècle fidèlement restaurée. L'acteur yankee, comme presque tous les fils de la République des Stars and Si ipes, est un optimiste. Tous ont confiance en leur étoile.

Le moving pictures actor connaît sa limite. Il sait qu’il ne peut pas tout jouer bien, aussi, il se spécialise.

Le candide Charles Ray.

romantiqu Walace Reid.

The out of doors actor, c’est Douglas Fairbanks; le Society Man, Robert Warwick; l’intellectuel,

John Barrymore; le candide, Charles Ray; le passionné, Howard Bosworth; le misanthrope, Anders Randolph; le violent. Prank Keenan; le mari aditionnei, Harry Morey; l'escroc, Varner Oland; le romantique, Wallace Reid; l’halluciné, Raymond Hatton; la brute. Bull Montana; l'hercule, William Farnum; 1'hu-moriste, Owen Moore; l’impulsif, David Powell; le positif. Jack Holt; le tenace,

William Hart; le père traditionnel, Frank Curier; le fascinateur, Eugene O’Brien; l’inquiet, Tully Marshall; l'intoxiqué, Henri Walthall. Je crois cependant que le plus grand de tous, c'est Théodore Roberts, qui, lui, joue tous les hommes de son âge. Dommage que depuis deux ans, on s’en serve si mal à Hollywood.

Cet acteur était inégalable dans The Plough Girl, un des premiers films de Mae Murray, et je me souviens de sa magistrale composition dans Old Wifes for New, peut-être le meilleur ouvrage de Cecil B. Mille, après Forfaiture.

V hercule William Farnum.

positif Jack Holt.

Il faut se décider, en Enrope, à engager un acteur pour son attitude physique autant que pour son talent à l’écran. Tout le savoir d’un acteur n’y pourra faire un héros, s’il est ma! venu, de même que la régularité d’un profil ne pourra révéler le tumulte intérieur s'il n’est allumé par une force d’expression naturelle.Nous sommes en 1922, et le jeune premier de l’écran international — nous sommes d’accord, n’est-ce pas? — doit posséder un masque aux contours pleins, avec assez de relief; une hauteur d'au moins 1 m. 75 et 95 centimètres de tour de poitrine (nu). Il lui faut une élégance sobre mais indéniable. Il faut, en outre, que l’on perçoive dans l'œil et sous l.'habit, un jeune homme qui pourrait, demeurant ever a man ot the world, descendre d'un cross rapide le gêneur, courir 100 mètres dash dans un temps raisonnable, finir un set au tennis sans être trop essoufflé ou faire sensation dans un one step effervescent. Ce n'est pas tou je demande davantage au jeune premier de l’écran, emploi plus difficile à bien tenir qu’on ne le pense, il lui faut la connaissance technique

Florence Reed, La Femme fatale.

Enid Bennet,

La Jeune Fille du monde.

de son métier, au moins deux ans d’apprentissage sous la direction, d’un ou de plusieurs metteurs en scène compétents; enfin et surtout de la cervelle, du muscle et da l’imagination, de manière à buriner aujourd'hui Maurice Vicomte de Courpière, demain Debureau, après-demain Jacques Vingtras.

MOVING PICTURE ACTRESS

L'interprète féminin. — On a dit

l’art supérieur du mime anglais Charles Chaplin et du célèbre tragédien Japonais Sessue Hayakawa. Ce sont deux modèles de l’art muet.

Si je devais définir laconiquement le silent drama, je dirais que c’est une pantomime synthétique.

En effet, cette industrie artistique (ou cet art) est basé sur l’expression muette: l’interprète de l'écran n’a pour s'exprimer que les yeux, la bouche et les mains.

Les sous-titres subsistent pour les mauvais mimes de l'écran, qui, bientôt, je le souhaite avec Georges Fawcett, seront remplacés par des

La Fiancée triste La Vicieuse L'Amour tendre. ’ La Pâquerette des prés '

mimes convoyant sur l'écran la psychologie. Or, cette école psychologique du cinéma existe déjà. L'Amérique sort des films sans sous-titres; et, deux actrices, Lilian Gish et Mae Marsh, ont, avec Chaplin et Hayakawa, porté devant nos yeux des fragments de psychologie pure.

Aveugles, ceux qui nieront cela. Alors que l'ingénue d’Europe én est encore à croire qu'il suffit d’avoir de jolies robes, un sourire artificiel comme ses boucles blondes, l’ingénue de Griffith est choisie pour la flamme intérieure de ses yeux. Il y a, évidemment du tact et du goût, je dirais même de la discrétion (qui en est l’essence même) chez Griffith, et cela ne pourrait nuire à son génie, ni à notre curiosité, pas plus qu’à nos metteurs en scène de hasard.

Toutes les interprètes du réalisateur de Dream street, et particulièrement Lilian Gish et Maë Marsh, avec lesquelles il a le plus œuvré, sont incomparables de Los-Àngelès, à Brindisi.

Les autres stars Américaines se sont, comme les hommes, spécialisées dans un type qui, je m'empresse d’ajouter, est presque toujours d’une vérité flagrante.

La femme fatale, c’est Florence Reed; l’aristocrate Ethel Barrymore; la petite fille pauvre qui devient millionnaire. Mary Pickford; la jeune fille du monde, Enid Benett; le flirt Maë Busch; la fille du Far-West, Dorothy Dalton; le cœur multiple, Gloria Swanson; la demi-vierge. Constance Tal-madge; la sensuelle, Giraldine Farrar; la vicieuse. Bébé Daniels; l’araignée, Louise Glaum; la jolie poupée su-sucre. Mary Miles Minier; la fiançée triste, Bessie Barriscale; la pâquerette des prés, Wanda Hawley; la mystique, Alma Rubens; la vierge, Bessie Love; la poupée aux yeux cernés, Maë Murray; le rêve enfantin, Marguerite Clark; l’amour gai, Dorothy Gish; l’amour tendre, Norma Talmadge; l'humble amour, Alice Joyce; la nos~-talgique, Elsie Ferguson; la vraie héroïne, Pauline Frederick; la modeste violette, Louise Huff; la grâce, Irène Castle; la beauté pure, Katherine Mac Donald; le gavroche, Mabel Normand; la méchanceté, Josephine Crosswell; la douceur. Mari j jorie Wilson; l’émancipée, Lilà Lee; la mégère/ Edith Chapman; le nu artistique, Betty Blythe.

A travers la Presse

L’autel et l’Ecran.

Il y a quelque temps, dans une des principales églises protestantes de New-York, le pasteur Spragne fit un sermon illustré... par le cinéma.

Cette innovation produisit tout d’abord une sensation profonde.

Mais l’étonnement, de courte durée, créa l’émulation et, aujourd’hui, on compte, en Amérique, b,000 lieux de cultes catholiques; protestants ou juifs qui disposent ’d’une machine à projection et qui s’en servent régulièrement.

Et les grandes firmes américaines reconnaissent que les églises, les temples et les synagogues commencent à devenir pour elles d’excellents clients. (Filma.)

Ceux qui croient!

Dans quelque pays qu’on les trouve, c’est un bonheur. de constater qu’ils sont de plus en plus nombreux ceux qui ont foi dans le cinéma.

C’est ainsi qu’un groupe de pasteurs méthodistes américains sont allés trouver Griffith pour lui demander de tourner dans un but de propagande un film sur la Vie du Christ. Si le studio avait'à se réhabiliter, cette démarche pourrait peut-être compter!

Une autre du même genre est aussi caracté-

ristique. Quelques Chinois avancés ont estimé que seul le cinéma pourrait mener chez eux une lutte assez efficace pour sauver le million d’existence menacées par l’abus de l’opium. Ils espèrent convaincre Griffith de les aider dans leur œuvre en tournant en Chine un drame des horreurs de l’opium capable de frapper les imaginations. Et ce sont quelques pas de plus vers les destinées, laborieuses peut-être mais certaines, du cinéma. (Hebdo-Film.)

L’Art de parler pour ne rien dire.

Ci un échantillon réussi de cet art qui, décidément, a cessé d’être le propre des diplomates:

« Itien à dire. Le travail est à l’ordre du jour. On tourne plus que jamais. Quoi?...C’est le secret des dieux. Où... C’est encore le secret des dieux. Heureusement que les divinités sont bavardes et que ma concierge \est au mieux avec elles. Nous en reparlerons, comme dit Gavroche. En attendant, directeurs, sous-directeurs, metteurs en scène, régisseurs et artistes sont contents. Tant mieux! Il y a tant de pauvres bougres qui ne le sont pas! »

Cette information palpitante, sensationnelle est extraite d’une correspondance régionale adressée à une grande revue cinématographique française!

ÉCHOS A travers la Presse

On nous annonce que notre confrère Henri •de- Villemandy, directeur de la Revue Cinématographique, de Paris, uient d’être nommé président de la société d’art « La Muse ».

Ciné-Revue adresse à M. Henry de Ville-mandy ses plus sincères félicitations.

A la Fédération Belge cinématographique

(Union profotlonncllr reconnut)

M. Denis, de la Société Brabo-Film, vient «d’être appelé aux délicates fonctions de secrétaire général de la Fédération.

C’est, pour cette vaillante Union professionnelle, une intéressante recrue qui, nous en sommes convaincus, saura apporter à la défense des intérêts communs lq précieux ap-( int de tout son très sincère dévouement.

< Le Journal Belge du Film

Sous ce titre paraîtra très prochainement à Bruxelles, un nouvel organe hebdomadaire de Ta cinématographie.

La direction générale a été confiée à M. Emile Maes et la rédaction à M. Maurice Widy.

Ce journal sera édité par les soins de la •Société Scepi

Naturalisme.

Dans « l’Assommoir », on sait que Virginie, si bien interprétée par Mlle Altem, reçoit une magistrale fessée de coups de batoir par Ger-vaise qui, prenant vraiment son rôle au sérieux, a été si nature et si énergique que ia pauvre Mlle Altem en a été considérablement gênée pendant plusieurs jours. Ce qui n’empêche évidemment pas les deux artistes d’en rire, mais, après cela, on a vraiment tort de dire que le Ciné est un métier gai!... Tout n’est pas rose. (Ciné-Pratique.)

Publicité.

On a tout dit sur les trouvailles de la publicité anglo-saxonne, mais il semble vraiment que le cinéma la surexcite! « Plus grand que les sept merveilles du monde » déclare modestement d’une de ses productions,-une firme américaine. Et consciencieusement elle affronte sept photos tirées de son film aux sept merveilles susdites. Si vraiment les exploitants américains ne sont pas convaincus avec cela?...

De son côté un distributeur anglais essaie d’allécher le client en lui contant merveilles des fables d’Esope... « modernisées (!) ».

liinttttnanp

COMMODE PROPRE -HYGIÉNIQUE--

Les legumes V E C O comprimés en tablettes, préparés d'après un nouveau procédé, sont de toute première qualité Leur goût, leur arôme et leur valeur nutritive sont absolument égaux à ceux des légumes frais et ils se conservent indéfiniment.

en vente Jans

TOUTES LES BONNES:-t ÉPICERIES ~~in

CONVENABLEMENT

AGENT "GÉNÉRAI, i OUS LA BELGIQUE

USINES VECO:: Dépôt pour la Belgique Champ Vleminck, 21, ANVERS

ékq>honq

ANVERS

102.70

21, Champ Ylepiinck,

:ON ÎSOETEN,

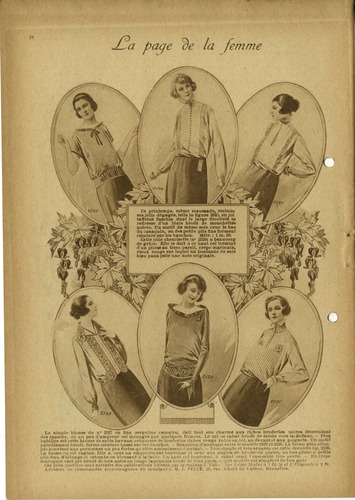

£a page de la femme

La simple blouse du n* 2527 en fine sergeline camaïeu, doit tout son charme aux riches broderies noires descendant des épaules, où un peu d’ampleur est ménagée par quelques fronces. Le col, se rabat brodé de même vers le.dedans. Plus

habillée est cette blouse de salin havane, rehaussée de broderies riches rouge rubis au col, au devante! aux poignets. Un motif pareillement brodé, forme ceinture basse sur les hanches Beaucou p d’analogie entre le modèle 2529 et 2525. La forme plus allongée convient aux personnes un peu fortes qu elles amincissent d'autant. — Très simple et très seyante est celle dernière fig. 2530. La forme en est raglan. Elle a. sous un empiècement boutonné et orné aux angles de broderies plates, un bas plissé à petits plis fins. S'allonge et retombe en blousant à la taille. T u haut col boutonné, a rabat rend l'ensemble très svelte. En crêpe maroquin vert pré brodé de soie noire ou rouge japomials brodé de bleu paon, ce ioJi modèle es! simple et de bon goût Ces jolis modèles sont extraits des publications éditées par la maison .1. Felix \ Le* Jolie* Modes ó l fr. 50 et L'Elégante ù 2 fr. Adresser les commandes accompagnée* du montant h M. J. FEUX, 20, rue Albert de I a tour, Bruxelles.

CLUBZETELS

Huis groot van Vertrouwen - Matige Prijzen

GROOTE SPECIALITEIT VAN ROOKZALEN, SLAAPKANIERS, ZITKAMERS, SALONGARNITUREN, ENZ.

Alle Pracht- en Gewone Meubelen -- Stoffeeringen in allen aard RIJKE KEUS

High Class Tailors

GALERIES LEOPOLD

G. BEHIELS & Co

Reu Léopold, 77, et »\h'I!V Rt S» Georges,

MARCHANDS TAILLEURS

Spéc. de beaux vêtements sur mesure. Confectionnés, Uniformes, Sport et Deuil

THE LONDON STORE

MEUBELEN en CHAISES-LONGUES

Eet- en slaapkameis in eik en acajou van af 800 fr. tot 2100 fr. Keukeninriclitingen 350 fr. tot 750 fr. Salon- en verandahgar-nituren 250 fr. tot 350 fr Chaises-longues en beddengoed 75 fr. tot 200 fr. -- Geen fabriekwerk — Stevig handwerk.

Rechstreeksche verkoop uit de werkhuizen van

L. VAN DE'N WYmGAERT

50, MECITELSCHE STEENWEG, 50

Huis van vertrouwen — Mat:ge prijzen Eerste kwaliteit gewaarborgd

Maison G. Janssens

81, AVENUE D'AMERIQUE, 81

(coin de la rue de la Brèche

ANVERS

Chaussures en tous genres marque “Heath” et “Pinet”

MAROQUINERIE FINE

Réparations soignées

AMEUBLEMENTS

d’Art Moderne

G. THIJS

4, rue van Ertborn

(OPERA FLAMAND)

Moderne Meubelen!

PHOTOGRAVEURS

EXECUTION RAPIDE ET SOIGNÉE

hçimp Vleminek_x.. Ö ANVERS

FUMEZ LES CIGARES

FEBUS

FABRIQUE:

317, RUE DAMBRUGGE

Entreprises Gén. d’tlectricité

R. RUYSSERS

6, rue Van Maerîant, 6

Tél. 5374

Appareils d’Eclairage Force motrice

Garage ALFR. LEYSEN

Longue rue Van Bloer, 140

Tel. 3551

Excursions, Voyages, Noces, etc. Spécialité de voitures de noces.

Générale des B

FRENCH

THREADED

RUBBER

WILLARD

Eclairages et Démarrages Electriques

Georges De Caluwé

Rue de la Herse, 13, Eggestraat A N V E RS

Prijskamp van den Koning

LEMONADE

GESTERILISEERD

75.000 fr. prijzen

IEDER verbruiker wint prijs

Leest volledigen uitleg in de dagbladen of vraagt inlichtingen aan de fabrieken van "SWAN,, Lemonade, Roodcstraat, 2

Manufacture

de Cigares

Em. De Groulard & C

FUMEZ LES CIGARES

Baron Lambermont

Bureau et Fabrique: Impasse Terninck

BRODERIES

DESSINS MODERNES

PERLAGES, BOUTONS, POINTSCLAIRS, PLISSAGE

M— RYCKAERT

RUE RUBENS, 17, ANVERS

TRAVAIL SOIGNÉ ET RAPIDE

au ’’DEPOT de FABRIQUE,

106, RUE CARNOT

Grand ghoix de

Gabardines, Serges, Velours de laines

Tissus pour Costumes de mariages, etc. GROS et DETAIL

GARNITURES

POUR

Fumoirs, Salons, Boudoirs Chambres àcoucher Verandah Fauteuils - Club

11, Longue rue du Vanneau

J. (près du parc)

Nutï$e Gescerçlçer)

HUIS

CORNOTsTRUT, 108, vroeger Soikerrui

Koffers, Valiezen, Terras en Serre Stoelen, Vouwstoelen, Sluitmanden, Schooi- en Huishoudzakken, prachtige Kindervoituren van af 69 frank, Rieten-stoelen van af 19 frank, enz. — —.. . -

50 p.c. goedKooper dan elders.

Léopold Lambotte

INLIJSTER - VERGULDER Lange Clarenstraat, 13, Antwerpen

specialiteit van INLIJSTINGEN PÊLE-MÊLES OVALE KADERS GRAVUREN en SCHILDERIJEN Verzorgde bediening

CoroNA

La meilleure machine à écrire portative

AGENT

59, Rempart Ste Cathérine

(Coin rue Israelites)

Tel. 1622 ANVERS

KOLEN

Urb. SPRINGAEL & Co

Telefoon 2855

Groenplaat?, 9, Antwerpen

Specialiteit: Anthraciet bollen 130 fr. de 1000 kil. in kelder. — Deze bollen vervangen op voordee-lige wijze de anthraciet die buiten prijs en bijna onverkrijgbaar is op het oogenblik.

Het beproeven is he aannemen.

Kleine keukenbriketten 130 fr de 1000 kil. in kelder. — Tout-venant 50%, aan 145 fr. de 1000 kil. in kelder. Buiten concurrentie. — Vette briketten voor werkhuizen en werven.

Kleinhandelaars, vraagt onze prijzen per wagon of per lichter.

WACHT NIET I

Restaurant Verlaet

ST. JANSPLAATS, 50 Telefoon 5383 Telefoon 5383

Specialiteit: Middagmaal 3 fr.

VERMINDERING NIET BONS Zalen voor alle Feestmalen

Aux Fabricants suisses réunis

Nicolas TENSEN

Marché aux Souliers

Montres-Pendules-Réveils

REPARATIONS

...Grand choix de Montres-bracelets...

nxürrnrtiTir’iJjjij

COUTELLERIE MERCKX

1, RUE DES MENUISIERS, 1 (Marché aux Souliers)

Couteaux- Canifs - Rasoirs - Ciseaux

COUVERTS EN TOUS GENRES

Orfèvrerie (le Cristofle de Paris

I H. GOOSSENS 1

$ III, Chaussée de Malines - 7, Rue de l’Harmonie w

Téléphone 1462 jj|

I firanilP siiéeialiic de voilures de iioees?

î Automobiles de grand luxe

$ i-ereoiinel olioiM et xtylô

A A

1 SRux JModèles élégants |

K 14, rue Nationale - 57, rue Bréderode jJ g 13, rue des Peignes g

; Notre grande spécialité A

Blouses - Robes - Balelots

Le plus grand choix de la ville Maisons conn, comme étant les moins chères

lings. Schüber gebaart dansles aan Carlina te geven en Nowotny krijgt voor zijne ontdekking eene pijnlijke belooning, in plaats van klinkende munt.

In Schübert’s zachte, diepvoelende ziel verschijnt Annette’s beeld steeds sterker, en de hoop eens de gelukkige echtgenoot van dit meisje te worden komt in hem op. Zoo zit hij tevreden nevens Annette op het kcn-cert gegeven door Paganini, die, door het gezang zijner viool, het hoofd aller Ween-sche meisjes op hol brengt. Schübert bemerkt niet dat het gevaarlijke vergift ook stilaan in Annette’s hart dringt; hij is te zeker van haar en vermoedt niet dat de vrouwen zoo gemakkelijk hunne innerlijke gevoelens kunnen verduiken.

Bij Mühl heeft het huwelijksfeest plaats van Jeannette en Nanette. Door jaloersch-heid gedreven, komt Carlina om Schober te bespieden, want zij gelooft dat hij Annette boven haar verkiest. Zoo waarschuwt zij Annette tegen Franz en bedoelt daarmedç Schober. Annette is ongelukkig, want zij denkt dat Schübert de Franz is die zoo dikwijls in t gevang gezeten heeft.

Schober tracht de zaak te regelen, en terwijl Schübert het door hem aan Annette opgedragen lied « Aan u behoort mijn hart »

speelt, zingt Schober de woorden. Gansch verrukt luistert Annette, doch niet Schübert ontvangt de belooning, maar wel Schober. Zij kust den man uit wiens mond zij de liefdewoorden hoorde. De eerste storm vernietigt al de geurende bloesems van Schübert’s liefde. Hij tracht bij scheppen-den arbeid alles te vergeten en hij wrocht aan zijn opera. Wispelturig en oppervlakkig, zooals meest alle vrouwen, beseft Annette de heiligheid en reinheid niet der liefde van Schübert en weet niet welke groote smart zij hem heeft aangedaan. Wanneer Paganini haar nadert, verlaat zij huis, vader, eer en Schübert; alles laat zij achter en gaat met hem de wijde wereld in.

Gebroken, door den geliefde verlaten, keert zij na eenige jaren terug. Vroeg gaat Schübert, die in zijne melodiën de vrouwen zooveel liefde schonk en er zelve zoo weinig ontving, het eeuwige leven tegemoet. Nog eenmaal ziet hij zijne Annette, nog eenmaal klinkt zijn liefdelied, wegsmeltend, stervend, van zijne lippen..., dan sluiten zijne oogen... voor eeuwig.

Alsdan wanneer het te laat is, beseft Annette eerst, hoe rein de liefde was, welke de man, die nu, onherroepelijk wegging, haar toedroeg.

CHANSON D’AMOUR

(La Maison des Trois Jeunes Filles)

A Vienne, la ville de la danse et de la musique, vit un compositeur, génial et un peu bohème, Franz Schübert. Ses contemporains ignorent son talent, et ne le prennent que pour un musicien besogneux, un crêve-la-faim, à qui un artisan établi ne donnerait pas sa fille. Le vieux Mühl, maître-verrier de la Cour, est le père sévère de trois jeunes filles, Annette, jeannette et Nanette, qui, toutes trois ont une grande admiration pour la belle musique de Schübert. Au surplus, dans le petit cercle de ses admirateurs, il compte encore quelques amis qui viennent au secours de Schübert aux moments de gêne...

Le baron Schober, un de ces amis, a pour maîtresse une choriste, qu’il fait prendre en voiture à la sortie du théâtre. Par suite d’une erreur, c’est la célèbre danseuse Carlina qui se trouve dans ia voiture de Schober: de sorte donc que les deux jeunes gens, Schober et Carlina, se rencontrent et s’aiment, à s l’insu, bien entendu, du comte Scharntorff, le protecteur de la belle artiste.

Dans sa modeste demeure Schübert travaille; un voisin, aussi pauvre que lui, vient lui demander de veiller sur son enfant malade, pendant qu’il va quérir un médecin. L’artiste, inspiré par les fièvres et le délire de l’enfant, compose le «Roi des Aulnes».

Il joue son oeuvre chez MüKl, et le succès couronne ses efforts.

Le comte Scharntorff, sachant qu’il n’est plus jeune ni beau, est jaloux. Comme Carlina n’est là quand il l’attend, il charge son fidèle et astucieux Novotny, homme à la solde, de découvrir l’amant de la danseuse. Dans l’entretemps, les deux filles de Mühl. Jeannette et Nanette, rencontrent leurs amoureux chez Schübert. Seule, Annette n’a pas d’amoureux, mais elle accompagne ses soeurs, pour ne pas donner l’éveil au père. En pleine idylle radieuse et ensoleillée, le cri d’alarme retentit: « Le père Mühl arrive! ».

Les amoureux, dont le vieux Mühl ne veut rien savoir, se cachent sous la table, et lorsque le sévère papa demande à ses filles ce qu’elles font là, elles lui répondent qu’elles prennent des leçons de chant chez Schübert. Mais Mühl découvre sous la table les deux amoureux cachés. Il pardonne et les jeunes gens s’en vont. Schübert reste seul, mais Annette revient pour remercier le compositeur de son intervention pour leurrer le père, elle lui offre des fleurs et... un baisser. Et l’artiste, dans ce baiser furtif, sent dans son cœur éclore un amour aussi chaste que timide pour la jeune fille.

Le baron Schober aime Carlina à l’inse du comte Scharntorff, et le bon Schübert,

une* fois de plus, sauve la situation lorsque le comte est sur le point de les surprendre: lorsque Scharntorff entre dans l’appartement de la danseuse avec son factotum Novotny, Schober a disparu et Schübert feint d’enseigner à Carlina l’art de la danse.

Cependant l’image de la gracieuse An-nette reparaît toujours aux yeux de Schübert, mais l’idée d’être un jour l’heureux époux de la mutine jeune fille ne saurait vaincre sa timidité naturelle. 11 est empii d’espoir lorsque, après le concert donné par Paganini, elle s’écrie: « Paganini est un admirable musicien, mais le véritable maître c’est vous! )). A un moment donné, il veut faire sa déclaration, mais il n’ose. 1 oute-fois, comme il a composé sa « Chanson d’A-mour » dédiée à Annette, il demande à

Schober de la chanter, et Annette,’ instinctivement, embrasse l’homme qui a chanté. C’est la désillusion pour Schübert, qui voit s’évanouir tous ses rêves de bonheur.

Comme toutes les femmes, Annette est superficielle, elle n’a pas compris l’amour de Schübert, et, à la première occasion, elle quitte la maison paternelle avec Paganini pour courir à l’aventure, vers l’Italie. Schübert en demeure brisé. En plein travail, il tombe malade, son état s’aggrave, il dédaigne le succès et la gloire, ef, lorsque An-nette revient enfin, elle cueille son dernier soupir, — et elle comprend quelle étar l’âme d’élite qu’elle a dédaignée, l’homme si grand et si bon, dont le cœur s’est brisé parce qu’il ne pouvait se donner à l’Elue... Et la chanson d’amour se meurt avec celui qui l’a composée...

(Het Driemeisjeshuis)

Franz Schübert, de geniaale toondichter, woont te Weenen en zijn genie wordt door zijne medeburgers maar weinig gewaardeerd; zij kennen hem slechts als arme muzikant, aan wie geen enkel meester-vakman zijne dochter als vrouw zou geven.

De oude Mühl, meester-glazenmaker van het Hof, is, zeer streng voor zijne drie dochters, Annette, Jeannette en Nanette, die Schübert, wegens zijne schcone muziek, hoog vereeren.

Baron Schober ook een van den kleine kring vrienden, die hem soms in groote nood bijstaan, heeft betrekkingen met eene balletzangeres, die hij met zijn rijtuig aan den schouwburg gaat afhalen; doch bij vergissing stijgt de beroemde danseres Carlina in het rijtuig en beide jonge lieden komen alzoo in kennis en besluiten eene poets te bakken aan graaf Scharntorff, den verliefde van Carlina.

Schübert werkt in zijne bescheiden woning en zijn gebuur, even arm als hij, smeekt hem op zijn kind te willen waken, terwijl hij een geneesheer gaat halen. Het vroolijke leven, dat Schübert omringt, vindt weerklank in diens ziel; de ijlkoortsen van het kind dienen hem tot toon en melodie, en hij wrocht « Elzenkoning ». Ten huize van Mühl speelt hij zijne schepping voor, en

behaalt groote bijval.

Graaf Scharntorff, ten volle bewust dat het hem aan jeugd en schoonheid ontbreekt, is buitengewoon jaloersch, en, daar Carlins dikwijls afwezig is op de afspraak, zoo moet zijn spion Nowotny trachten te ontdekken welke man zijn geluk verstoort. In-tusschen komen de verliefde dochters van Mühl met hunne minnaars ten huize van Schübert bijeen. Annette heeft geen minnaar en vergezelt slechts hare zusters opdat vader geene argwaan zoude hebben. Te midden der zonnige liefdesidylle komt de oude Mühl binnen. De twee vrijers verdwijnen onder de tafel en op zijne vraag wat zijne dochters hier verrichten, bekomt de gestrenge vader het antwood dat zij zangles nemen bij Schübert.

Wanneer allen vertrokken zijn, zit Schübert alleen; Annette komt plots binnen en geeft den verrasten schüchteren man eenen maischen zoen om hem te bedanken, daar hij inging op de leugen tegenover haren vader. Deze zoen is eene gebeurtenis welke de kalmte zijner ziel verstoort.

Baron Schober geniet met volle teugen van graaf Scharntorff’s geluk; daar stormt de goede Schübert binnen om de verliefden te verwittigen dat de graaf met Nowotny in de zaal komt. Schober verdwijnt ij-

VERKOOP

aan zeer

VERMINDERDE PRIJZEN

bij schorsing van bedrijf

DEGELIJKE MEIEREN TAPIJTEN

MELKMARKT 10-12

Vue des nouvelles Installations

A. VAN WEEREN

Ces installations de premier ordre font l’admiration des teinturiers spécialistes.

Par procédé breveté les vêtements sont lavés en pleine benzine, tout en gardant les couleurs.

Maison principale:

93, 95, Cüaussée de Malines

' WUWUWWSWUSi

L Jii

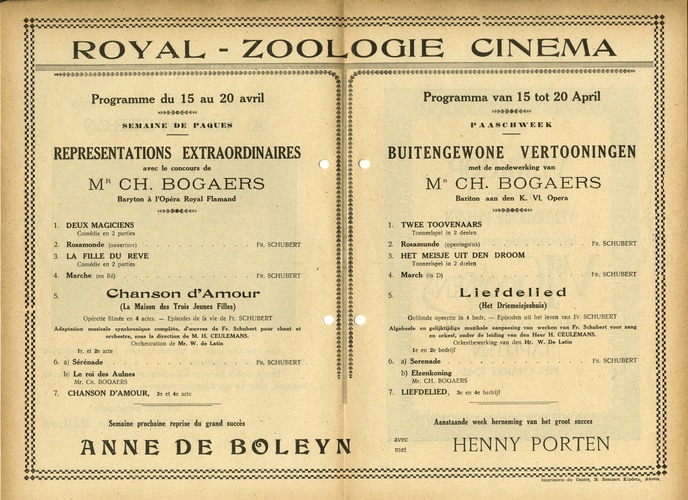

ROYAL - ZOOLOGIE CINEMA

Programme du 15 au 20 avril

SEMAINE DE PAttUES

REPRESENTATIONS EXTRAORDINAIRES

avec le concours de

MR CH. BOGAERS

Baryton à l’Opéra Royal Flamand

DEUX MAGICIENS

Comédie en 2 parties Rosamonde (ouverture)

LA FILLE DU REVE

Comédie en 2 parties Marche (en Ré)

Fr. SCHUBERT

Fr. SCHUBERT

5 Chanson d’Amour

(La Maison des Trois Jeunes Filles)

Opérette filmée en 4 actes. — Episodes de la vie de Fr. SCHUBERT

Adaptation musicale synchronique complète, d’œuvres de Fr. Schubert pour chant et orchestre, sous la direction de M. H. CEULEMANS.

Orchestration de Mr. W. de Latin

lr. et 2e acte

6. a) Sérénade....Fr. SCHUBERT

b) Le roi des Aulnes

Mr. CH. BOOAERS

7. CHANSON D’AMOUR, 3e et 4e acte

iiiiiffiriiiiM

«: as w ei as émas as il /iv /iv |è /IV II 2 as f as bî as

asm

111 osmi Os il /iv «s m /iv 4V H /IV /iv P as as a as Os H /IV /iv la as Osm Os as m /iv

flic

AmOsy *«. asm 9

asm Os

as mi

Osmos as P « à

Mtniiin 111 m il.i m: bfîi' i li Mil u i S. Il I il 11 u i 11 il tuiliii i iiii LiitH'ui.'!ilf lîif f ii'ii. '(ht*. > i itull. il m .i'

' ’ '

Programma van 15 tot 20 April

PAASCH WEEK

BUITENGEWONE VERTOONINGEN

met de medewerking van

MR CH. BOGAERS

Bariton aan den K. VI. Opera

1. TWEE TOOVENAARS

Tooneelspel in 2 deelen

2. Rosamunde (openingsiuk)....Fr. SCHUBERT

3. HET MEISJE UIT DEN DROOM

Tooneelspel in 2 dielen

4. March (in D) ....Fr. SCHUBERT

5 Liefdelied

(Het Driemeisjeshuis)

Gefilmde operette in 4 bedr. — Episoden uit het leven van Fr. SCHUBERT

Algeheele en gelijktijdige muzikale aanpassing van werken van Fr. Schubert voor zang en orkest, onder de leiding van den Heer H. CEULEMANS.

Orkestbewerking van den Hr. W. De Latin le en 2e bedrijf

b) Elzenkoning

Mr. CH. BOOAERS

7. LIEFDELIED, 3e en 4e bedrijf

Semaine prochaine reprise du grand succès

ANNE DE BOLEYN

avec

met

Aanstaande week herneming van het groot succes

HENNY PORTEN

Imprimerie du Centre* 26. Rempart Kipdorp. Anvera.