Programme from 1 July to 31 Aug. 1922

Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#391

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet

•' LE PNEU TRIOMPHATEUR

POUR CAMIONS AUTOS MOTOS

—VELOS £ —

—VOITURES —

[DEPOSITAIRE

“ POUR LA

1= BELGIQUE

G.FRAMCK

8 RUE DE LA 1 — MAR.ME-

BBUXELIES

Agent général pour la Belgique: FRANK, 8, rue de la Marne, Bruxelles. Téléph.

Agente pour lea provincea | Agen .‘Anvera et du Llmbourg i | Orientale ét Occidentale “ ‘ VALCKENERS ft

J. & Q. KIELBAYE

Br. tau? Agents pout lea Flandres Ä 'Mentale

1,r .T rârêrsière7Ganl?Tél!a6Ô3

A Saint-Joseph

1, rue de Laeken

(Coin rue de l'Évêque)

Vêtements

tout faits et sur mesure

Hommes et Jeunes Gens

‘Dernières nouveautés

Achille GE Y ZEN

178, RUE ROYALE, BRUXELLES

Téléphone B 98.04 — Télégrammes: Geyzella-Bruxelles

AGENT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE DU CÉLÈBRE PIANO

"August Förster,,

THE AUTOPIANO Kästner & C° L

MONTÉ EN MÉTAL

BirosnÀiua t

TURNHOUT: Maison J. Brandt, nie de l'Eglise, 3. ROULERS: Maison L. Fonteyne. place de la Gare, 28.

OSTENDE: Maison L. Fonteyne, rue du Quai, 4.

GILLY: Maison Michaux, place des Haies.

TOUJOURS EN MAGASIN - 20.000 ROULEAUX -DE 65 ET 88 NOTES

Gry

GlûrutufQ

(7(jj inlitcy

Oryprte cjjicUl beLuf da,\ Veut çjAxéswuXocpxxp

Editeur: J. ME U WISSEN, rue Charles De Coster, JO et J2, Biuxe/les. — Téléphone L 1678

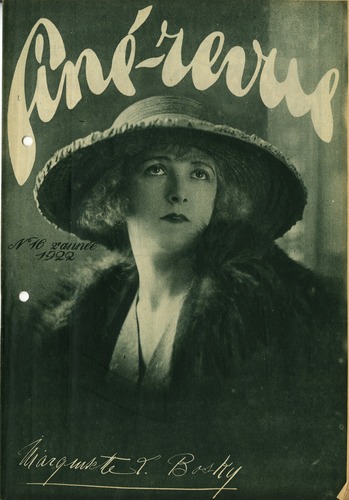

ofcfïr

«L’or du Rhin» — et de la Sprée — attire et fascine les artistes des pays alliés, et voilà qu’à l'exemple de leurs confrères et consœurs d’Italie et d’outre-Atlantique, plusieurs vedettes et metteurs en scène français viennent mettre leur talent au service de la cinématographie allemande. Les en blâmer, qui l'oserait

3uand l’exemple vient e si haut?

Après Priscilla Dean, Gloria Swanson, Nazi-mova et d’autres, on annonce maintenant qu’Eddie Polo viendrait lui aussi tourner en Allemagne pour profiter des avantages du change. On le dit aussi de Hazel Dawen etNormanKerry. A l’heure actuelle, il y a, outre les innombrables artistes slaves et autrichiens, comme artistes italiens, Maciste, Luciano Albertini; Diana Ka-renne, suédois; Errar Bognar, américain; Emil Jannings, français. Gina Relly qui va venir tourner ainsi que Marion Dorés, Christiane Man-cini. Dans les metteurs en scène étrangers Luigi Romano, le directeur de Maciste, et Raoul Rey-nols qui après Paris, un stage à Moscou et

documentation concernant sa gracieuse interprète». l'engagea pour quelques productions, dont la dernière: Les Aventures de Thomas Plume-Pattes est tournée à Berlin. MUe Marquisette L. Bosky est, en effet, arrivée en Allemagne, en février dernier, où l’appelait un engagement de la Vera-Fi/m, compagnie de Hambourg, pour laquelle notre vedette a tourné: Le Dernier Masque.

A présent, c'est à YEika-Film que travaille la jolie artiste française; elle y interprête le rôle de Jane Ayre, principu. personnage du Château de Rochester, a après le célèbre roman anglais de Curer Bell,, intitulé; Jane Ayre.

En juillet prochain, un nouveau contrat attachera la belle comédienne à une très importante société, d’édition de Berlin — la « E. F. A. », firme américaine établie en Allemagne —. Disons d'ailleurs que c'est sur les conseils de son metteur en scène français, M. Dagmar, que Mu Bosky accepta les coW dirions royales de la maison d’édition américaine, qui lui permettra d’interrompre son contrat pendant auelques mois pour tourner Korting 's Liebschen (Amours d'un Roi ou Maitresse de Roi), film-retraçant les aventures galantes d'un jeune roi auiourd’hui détrôné...

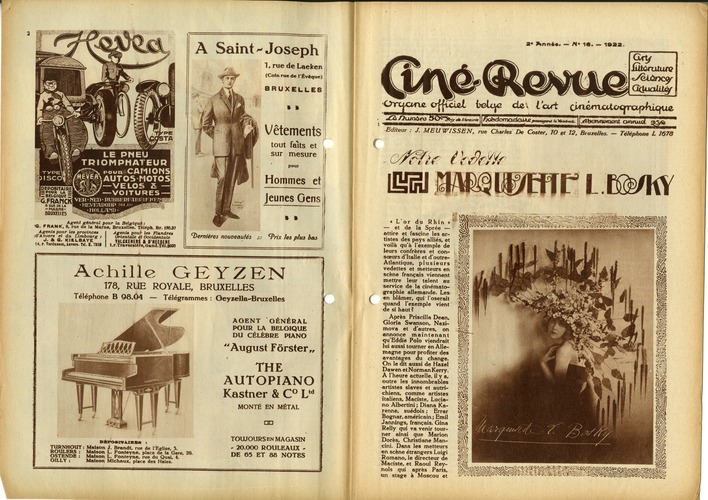

Scène des Nuits au Château, de Lord kt>ches(er, avec Mlle Marquisette L. Bosky.

Stockholm, réalise outre-Rhin des films franco-suédois. Léonce Perret, le metteur en scène franco-américain, était dernièrement de passage en Allemagne, où il a visité les studios. Il compte y tourner une partie de Kcenigsmark, de Pierre Benoît. On annonce aussi la visite de Bernard Deschamps, le réalisateur de L'Agonie des Aigles. Et à Vienne, l’artiste austro-américaine Albertine Rasch tourne à la Sascha-Film.

Or, celle que nous choisîmes aujourd'hui pour * notre vedette », — la sémillante Marquisette L.

Bosky .ballerine et artiste cinégraphique, a dit pour deux ans adieu aux studios du beau pays de France, pour ceux d’outre-Rhin. Les fervents de l’art de Terpsichore se souviendront des succès qu’elle remporta à Paris, à Marseille, à Montpellier, et dans d’autres villes de province. Puis, elle tourna de nombreuses productions, à Y Eclair, en compagnie de M. Raymond Frau; enfin, M. Momara, qui voulut bien compléter notre

Voilà un horaire copieusement rempli I Nous nn doutons pas que Mlle Bosky ne tienne à coeur de l’exécuter à souhait, et de montrer aux interprètes allemandes ce «je ne sais quoi ».fait de finesse et de mesure dans l'expression sincère du sentiment, qui nous fait aimer les jolies vedettes de France; et nos félicitations vont à cette artiste, ses succès passés, nous étant un garant pour ses réussites à venir..

MARNIX.

LE FILM ALLEMAND

OorruaiT bt Hob. d'ESPIYKJD — Mat imi

Cubisme, dadaïsme, futurisme et 1 autres succédanés en « isme », ont constitué ces derniers temps la matière de toutes les conversations. Le progèrs va son train; on papote,

Ces conceptions hardies, résultantés de la loi naturelle du progrès, ont secoué la littérature pontifiante. Dans le walhalla des intellectuels, les classiques et les romantiques n’ont eu que la ressource de se voiler la face. Seuls les symbolistes auront compris. Elles ont vidé les arcanes mêmes de la musique 1 (songez à Erik Gatie...), les secrets de la sculptures et de la peinture. Rubens a pâli; Rembrandt a grincé des dents et Miclïel-

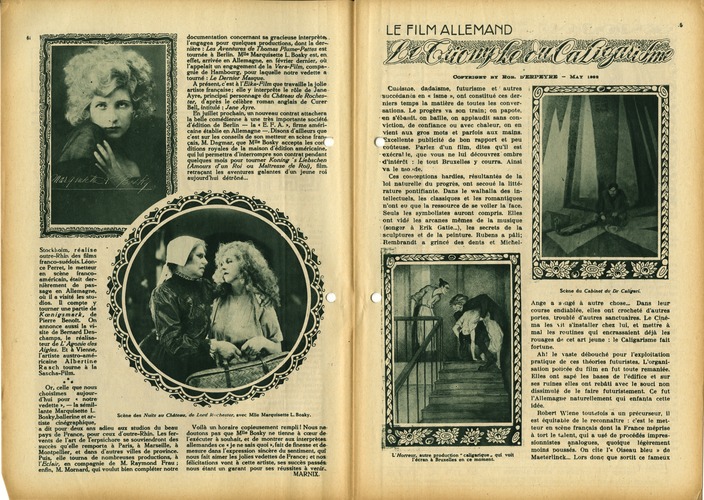

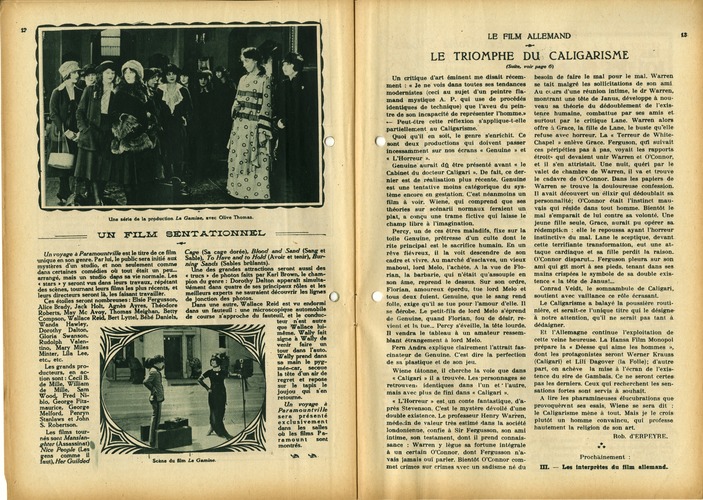

X.’Horreur, autre production “ caligarique * qui voit l'écran à Bruxelles en ce moment.

Scène du Cabinet du Dr Calig&ri.

Ange a s >ngé à autre chose... Dans leur course endiablée, elles ont crocheté d’autres portes, troublé d’autres sanctuaires. Le Cinéma les vit s’installer chez lui, et mettre à mal les routines qui encrassaient déjà les rouages de cet art jeune: le Caligarisme fait fortune.

Ah! le vaste débouché pour l’exploitation pratique de ces théories futuristes. L’organisation policée du film en fut toute remaniée. Elles ont sapé les bases de l’édifice et sur ses ruines elles ont rebâti avec le souci non dissimulé de le faire futuristement. Ce fut l’Allemagne naturellement qui enfanta cette idée.

Robert Wiene toutefois a un précurseur, il est équitable de le reconnaître: c’est le metteur en scène français dont la France méprise à tort le talent, qui a usé de procédés impressionnistes analogues, quoique légèrement moins poussés. On cite 1’« Oiseau bleu » de Maeterlinck... Lors donc que sortit ce fameux

ligari a fait marcher le progrès. Ce n’est pas; un film cubiste, car le cubisme vise uniquement à stupéfier; c’est le point de départ sérieux d’une vigoureuse réaction esthétique,, le prototype d’un impressionnisme avancé. .

Cette réaction violente a légèrement dépassé le but fixé. Dans le juste dessein d’associer intimement la mise en scène et l’action, il a poussé cette dernière à son paroxysme. D’où résultat abasourdissant: une action visuelle-toute contractée et difforme. Le thème fut d’un choix irréprochable et excusait bien des choses: une histoire de fous racontée par un fou à un compagnon d’infortune. Edgar Po& ne la renierait pas. \yiene, l’habile homme, se préparait ainsi un terrain où il pourrait expérimenter avec ampleur ces théories neu- ( ves. Ce fut une magistrale stylisation visuelle des déréglements occasionnés par une lésion au cerveau. Les interprètes, Wemer Krauff (Caligari) et Conrad Veidt (le somnambule César), la défendaient avec enthousiasme.

Les réelles aptitudes de l’Allemand sont fort déviées par une mentalité malsaine. C’est cette intelligence fangeuse qui les fait se complaire dans l’anormal et le difforme. « Caligari » s’en fessent.

(Voir suite page 7J.

Les nerfs des spectateurs ne sont-ils pas mis à trop dure épreuve, à la vue de tableaux de Caligari, du genre de celui que nous reproduisons ci-dessus?

« Caligari », voué par son origine et son programme au crible de la critique mise en éveil, ce furent alors des cris de déments, des torrents de laves injurieuses, des coups de griffes rageurs emmêlés de louanges hyperboliques, de tirades dithyrambiques et de démolissages réglés avec maestria. L’un jetait le grand cri d’alarme et les bras au ciel; l’autre se prosternait devant ce dieu nouveau.

A l’heure actuelle, on se bat autour du Ca-ligarisme et Robert Wiene, son grand prêtre, se frotte les mains: Les affaires vont bien!

L’Allemagne lui a fait fête: pensez donc, un compatriote, et ces théories si appropriées à la race!

L’Amérique qui le vit par Goldwyn a hurlé « hip! hip! hurrah! », et D. W. Griffith a senti glisser sa, couronne; la France lui a fait les honneurs de ses écrans, et Marcel L’Herbier a marmonné: « Il est plus grand que moi »; la Belgique l’a reçu à bras ouverts, et l’An= gleterre, fermée jusqu’ici aux films allemands, lui donne droit de cité.

Wiene est satisfait et il réalise d’autres beaux désordres qui devraient faire honte aux productions de jadis dont on nous sursature.

\ L’art qui patauge sur place rétrograde. Ca-

Voici une scène de l'Horreur, film tiré d'une nouvelle de-l’Anglais Stevenson, et qui nous développe un scénàrio digne de l’imagination d'Edgard Poë ou de l'auteur du Horiah.

« La chorégraphie est la base du maintien; le maintien, c’est l'attitude; l’attitude, c’est la personnalité 1 »

Jules RAUCOURT.

Or, qu’exige-t-on d’un « moving picture actor»: une .attitude souple et naturelle; je ne vois rien de mieux que art chorégraphique pour parfaire l’acteur.

Cela pourra peut-être sembler bizarre à quelques-uns, mais cependant c’est mon idée, et je suis persuadé que je ne suis pas le seul à trouver cette formule excellente.

Combien de « stars » ne sont pas anciens danseurs ou danseuses? A savoir: Alla Nazimova, Maë Murray, la regrettée Gaby Deslys, Pola Negri, Napierkowska, Jules Raucourt, Rudolph Valentino, Théodore Kosloff et bien d’autres encore.

11 a été prouvé que la danse était nécessaire à l’acteur, cela le rend souple et lui donne une ligne parfaite et une élégance sobre.

maître de ballet, Theodore Kosloff, est aujourd'hui un acteur très en vue chez Las-ky; le voici apprenant un pas nouveau a Betty Comp-son.

Agnès Ayres, Paramount-star, s'entretenant ae ses derniers succes dans l'art de Terpsichore, avec Maurice, premier danseur du monde.

Il ne faut évidemment pas comparer un chorégraphe avec un vulgaire danseur de bar, ce dernier n’étant nullement intéressant et plus souvent encore un pantin sans talent, digne de figurer sur une baraque de champ de foire.

Il a danseur et... danseur!

Il y a Anna Pawlova et... une danseuse de bar!

De plus la danse demande un travail musculaire intense, ce qui ne peut mahquer d'augmenter encore les dispositions d’un « actor ». Nous aimons tous voir ces artistes souples et beaux, la chorégraphie aide beaucoup à avoir cette... aristocratie flexible.

La danse donne à l’acteur de cinéma une esthétique incomparable.

Cela est prouvé!

STELLA FILM préparation complète au cinéma

Laafaard, Bnuafla. JulCS RAUCOURT, «-leading m«n de I» “Fimom PlmH-Pmmonat

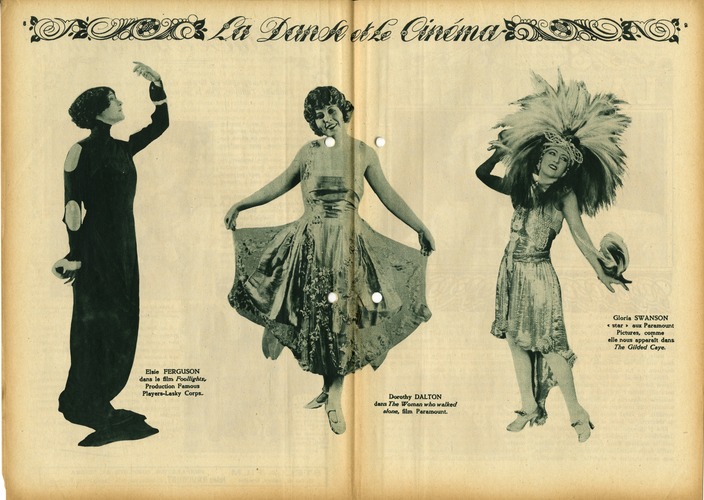

Gloria SWANSON

« star » au* Paramount

Pictures, comme «

elle nous apparaît dans

The Gilded Caye.

Elsie FERGUSON dans le film Fooliights, Production Famous Players-Lasky Corps,

Dorothy DALTON dans The Woman who walked alone, film Paramount.

10

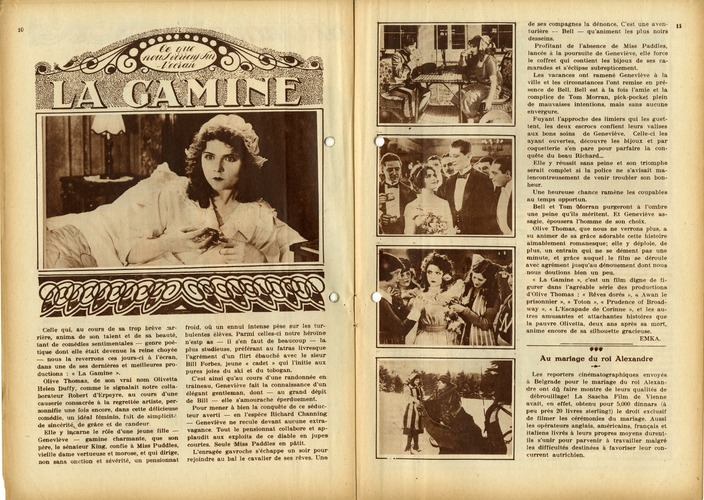

Celle qui, au cours de sa trop brève .-arrière, anima de son talent et de sa beauté, tant de comédies sentimentales — genre poétique dont elle était devenue la reine choyée —> nous la reverrons ces jours-ci à l’écran, dans une de ses dernières et meilleures productions: « La Gamine ».

Olive Thomas, de son vrai nom Olivetta Helen Duffy, comme le signalait notre collaborateur Robert d’Krpeyre, au cours d'une causerie consacrée à la regrettée artiste, personnifie une fois encore, dans cette délicieuse comédie, un idéal féminin, fait de simplicité, de sincérité, de grâce et de candeur.

Elle y incarne le rôle d’une jeune fille — Geneviève — gamine charmante, que son père, le sénateur King, confie ii Miss Puddles, vieille dame vertueuse et morose, et qui dirige, non sans onction et sévérité, un pensionnat

froid, où un ennui intense pèse sur les turbulentes élèves. Parmi celles-ci notre héroïne n’estp as — il s’en faut de beaucoup — la plus studieuse, préférant au fatras livresque l’agrément d’un flirt ébauché avec le sieur Bill Forbes, jeune « cadet » qui l’initie aux pures joies du ski et du tobogan.

C’est ainsi qu’au cours d’une randonnée en traineau, Geneviève fait la connaissance d’un élégant gentleman, dont — au grand dépit de Bill — elle s’amourache éperduement.

Pour mener à bien la conquête de ce séducteur averti — en l’espèce Richard Channing — Geneviève ne recule devant aucune extravagance. Tout le pensionnat collabore et applaudit aux exploits de ce diable en jupe» courtes. Seule 'Miss Paddles en pâtit.

L’enragée gavroche s’échappe un soir pour rejoindre au bal le cavalier de ses rêves. Une

de ses compagnes la dénonce, C’est une aven- jj turière — Bell — qu’animent les plus noirs desseins.

Profitant de l’absence de Miss Paddles, lancée à la poursuite de Geneviève, elle force le coffret qui contient les bijoux de ses camarades et s'éclipse subrepticement.

Les vacances ont ramené Geneviève à la ville et les circonstances l’ont remise en présence de Bell. Bell est à la fois l’amie et la complice de Tom Morran, pick-pocke.t plein de mauvaises intentions, mais sans aucune envergure.

Fuyant l’approche des limiers qui les guettent, les deux escrocs confient leurs valises aux bons soins de Geneviève. Celle-ci les ayant ouvertes, découvre les bijoux et par coquetterie s’en pare pour parfaire la conquête du beau Richard...

Elle y réussit sans peine et son triomphe serait complet si la police ne s’avisait malencontreusement de venir troubler son bonheur.

Une heureuse chance ramène les coupables au temps opportun.

Bell et Tom (Morran purgeront à l’ombre une peine qu'ils méritent. Et Geneviève assagie. épousera l’homme de son choix.

Olive Thomas, que nous ne verrons plus, a su animer de sa grâce adorable cette histoire aimablement romanesque; elle y déploie, de plus, un entrain qui ne se dément pas une minute, et grâce auquel le film se déroule avec agrément jusqu’au dénouement dont nous nous doutions bien un peu.

« La Gamine », c’est un film digne de figurer dans l’agréable série des productions d’Olive Thomas: « Rêves dorés », <4 Awan le prisonnier », « Toton », « Prudence of Broadway », « L’Escapade de Corinne », et les autres amusantes et attachantes histoires que la pauvre Olivetta, deux ans après sa mort, anime encore de sa silhouette gracieuse.

EMKA.

Au mariage du roi Alexandre

Les reporters cinématographiques envoyés à Belgrade pour le mariage du roi Alexandre ont dû faire montre de leurs qualités de débrouillage! La Sascha Film de Vienne avait, en effet, obtenu pour 5,000 dinners (à peu près 20 livres sterling!) le droit exclusif de filmer les cérémonies du mariage. Aussi les opérateurs anglais, américains, français et italiens livrés à leurs propres moyens durent-ils s’unir pour parvenir à travailler malgré les difficultés destinées à favoriser leur concurrent autrichien.

Une série de la production La Gamine, avec Olive Thomas.

UN FILM SENTATIONNEL

Un voyage à Paramountvi/Je est le titre de ce film unique en son genre. Per lui, le public sera initié aux mystères d’un studio, et non seulement comme dans certaines comédies où tout était un peu... arrangé, mais un studio daps sa vie normale. Les « stars » y seront vus dans leurs travaux, répétant des scènes, tournant leurs films les plus récents, et leurs directeurs seront là, les faisant travaillèr.

Ces étoiles seront nombreuses: Elsie Pergusson, Alice Brady, Jack Holt, Agnès Ayres, Théodore Roberts, May Mc Avoy, Thomas Meighan, Betty Compson, Wallace Reid, Bert Lyttel, Bébé Daniels, Wanda Hawley,

Dorothy Dalton,

Gloria Swanson.

Rudolph Valentino, Maiy Miles Minter, Lila Lee, etc., etc.

Les grands producteurs, en action sont: Cecil B. de Mille, William de Mille, Sam Woodj Pred Ni-blo, George Pitz-maurice, George Melford, Penryn Stanlaws et Jonn S. Robertson.

Les films tournés sont Manslan-ghter (Assassinat)

Nice People (Les gens comme il faut). Her Guilded

Cage (Sa cage dorée). Blood and Sand (Sang et Sable), To Have and to Hold (Avoir et tenir). Burning Sands (Sables brûlants).

Une des grandes attractions seront aussi des « trucs » de photos faits par Karl Brown, le champion du genre: Dorothy Dalton apparaît simultanément dans quatre de ses principaux rôles et les meilleurs experts ne sauraient découvrir les lignes de jonction des photos.

Dans une autre, Wallace Reid est vu endormi dans un fauteuil: une microscopique automobile de course s'approche du fauteuil, et le conducteur n’est autre que Wallace hii-même. Wally fait signe à Wally de venir faire un tour dans l'auto. Wally prend dans sa main le pygmée-car, secoue la tête d’un air de regret et repose sur le tapis le joujou qui s'en retourne.

Un voyage à Paramountville sera présenté exclusivement dans les salles où les films Paramount sont montrés.

Scene du film La Gamine.

LE FILM ALLEMAND

LE TRIOMPHE DU CALIGARISME

(Suite, voir page 6)

Un critique d’art éminent me disait récemment: « Je ne vois dans toutes ses tendances modernistes (ceci au sujet d’un peintre flamand mystique A. P. qui use de procédés identiques de technique) que l’aveu du peintre de son incapacité de représenter l’homme.» — Peut-être cette réflexion s’applique-t-elle partiellement au Caligarisme.

Quoi qu’il en soit, le genre s'enrichit. Ce sont deux productions qui doivent passer incessamment sur nos écrans « Genuine » et « L’Horreur ».

Genuine aurait dû être présenté avant « le Cabinet du docteur Caligari ». De fait, ce dernier est de réalisation plus récente. Genuine est une tentative moins catégorique du système encore en gestation. C'est néanmoins un film à voir. Wiene, qui comprend que ses théories sur scénarii normaux feraient un plat, a conçu une trame fictive qui laisse le champ libre à l’imagination.

Percy, un de ces êtres maladifs, fixe sur la toile Genuine, prêtresse d’un culte dont le rite principal est le sacrifice humain. En un rêve fiévreux, il la voit descendre de son cadre et vivre. Au marché d'esclaves, un vieux maboul, lord Melo, l’achète. A la vue de Florian, la barbarie, qui n’était qu'assoupie en son Ame, reprend le dessus. Sur son ordre, Florian, amoureux éperdu, tue lord Melo et tous deux fuient. Genuine, que le sang rend folle, exige qu’il se tue pour l’amour d’elle. Il se dérobe. Le petit-fils de lord Melo s’éprend de Genuine, quand Florian, fou de désir, revient et la tue... Percy s’éveille, la tête lourde. Il vendra le tableau à un amateur ressemblant étrangement à lord Melo.

Fem Andra explique clairement l’attrait fascinateur de Genuine. C’est dire la perfection de sa plastique et de son jeu.

Wiene tâtonne, il cherche la voie que dans

« Caligari » il a trouvée. Les personnages se retrouvem identiques dans l’un et * l’autre, mais avec plus de fini dans « Caligari ».

« L’Horreur » est. un conte fantastique, d’après Stevenson. C’est le mystère dévoilé d’une double existence. Le professeur Henry Warren, médecin de valeur très estimé dans la société londonienne, confie à Sir Fergusson, son ami intime, son testament, dont il prend connaissance: Warren y lègue sa fortune intégrale à un certain O’Connor, dont Fergusson n’avais jamais oui parler. Bientôt O’Connor commet crimes sur crimes avec un sadisme né du

besoin de faire le mal pour le mal. Warren se tait malgré les sollicitations de son ami Au cf.urs d'une réunion intime, le dr Warren, montrant une tête de Janus, développe à nouveau sa théorie du dédoublement de l’existence humaine, combattue par ses amis et surtout par le critique Lane. Warren alors offre:t Grace, la fille de Lane, le buste qu’elle refuse avec horreur. La « Terreur de White-Chapel » enlève Grace. Ferguson, qifi suivait ces péripéties pas à pas, voyait les rapports étroit« qui devaient unir Warren et O’Connor, et il s’en attristait. Une nuit, quéri par le valet de chambre de Warren, il va et trouve le cadavre de O’Connor. Dans les papiers de Warren se trouve la douloureuse confession. Il avait découvert un élixir qui dédoublait sa personnalité; O’Connor était l’instinct mauvais qui réside dans tout homme. Bientôt le mal s'emparait de lui contre sa volonté. Une jeune fille seule, Grace, aurait pu opérer sa rédemption: elle le repoussa ayant l’horreur instinctive du mal. Lane le sceptique, devant cette terrifiante transformation, eut une attaque cardiaque et sa fille perdit la raison. O’Connor disparut... Ferguson pleura sur son ami qui git mort à ses pieds, tenant dans ses mains crispées le symbole de sa double existence « la tête de Janus!...

Conrad Veidt, le somnambule de Caligari, soutient avec vaillance ce rôle écrasant.

Le Caligarisme a balayé la poussière routinière, et serait-ce l’unique titre qui le désigne à notre attention, qu’il ne serait pas tant à dédaigner.

Et l’Allemagne continue l’exploitation de cette veine heureuse. La Hansa Film Monopol prépare la « Déesse qui aime les hommes », dont les protagonistes seront Werner Krauss (Caligari) et Lili Dagover (la Folle); d’autre part, on achève la mise à l’écran de l’existence du sire de Gamhais. Ce ne seront certes pas les derniers. Ceux qui recherchent les sensations fortes sont servis à souhait.

A lire les pharamineuses élucubrations que provoquèrent ses esais, Wiene se sera dit: le Caligarisme mène à tout. Mais je le crois plutôt un homme convaincu, qui professe hautement la religion de son art.

Prochainement:

ID. — Les interprètes du film allemand.

14

ßes jolies Socles

de Mart's

, Toute la mode en 24 pagres richement illustrée* des plus beaux modèles de Paris, Londres et New-York: Toi là ce que nous offre Les Jolie» Mode», le bel album mensuel édité par la maison J. Felix, de Bruxelles.

Disons surtout l'élégante simplicité de ces 100 modèles, se distinguant aussi par le goût et le sens pratique qui présidèrent à leur élaboration. Dans ce choix de manteaux d’été et de tailleurs, de robes de soirée, de promenade ou d’intérieu( de chapeaux de toutes formes et de toutes nuances, de toilettes de jeunes filles et d’enfants, d’élégantes lingeries, enfin dans cet assemblage choisi de tout ce qui est création des meilleurs couturiers, modistes et lingères, nos lectrices sauront trouver ce qui s’harmonise le mieux avec la personnalité de chacune.

Les Jolie» Mode» aident la femme de Belgique à ee parer, à se faire aimer, à plaire.

Cet album se vend 1 fr.50, qu’il suffit d’envoyer par mandat-poste à l’adresse ci-jointe:

J. FELIX,

20, rue Albert de Latour, Bruxelles.

Quel est le plus grand homme?

Queques étoiles américaines répondent à cette question en nous indiquant qui — dans leur estime — est le plus grand homme du jour:

Priscilla Dean pense que H. G. Wells est actuellement le plus gand homme pour avoir écrit The outline of History.

Mary Prévost est une fervente admiratrice des frères Lumière pour avoir inventé la cinématographie.

Miss Du Pont est de l’avis que Herbert Hoover est l’homme le plus grand pour avoir sauvé des millions d’êtres humains de la famine.

Harry Carey considère Lloyd George comme l’homme le plus remarquable.

•Eileen Sedgwisk est d’avis que Edwin Denby est le plus grand des hommes pour avoir su transforme r en quelques années la marine américaine en une des plus puissantes du monde.

Frank Mayo estime que le Maréchal Foch est le plus grand des grands hommes pour avoir sauvé les forces alliées de la défaite.

Hoot Gibson admire le plus Thomas Edison et ses nombreuses et merveilleuses inventions.

Gladys Walton juge Wilson, ex-président des Etats-Unis, comme le plus grand des hommes parce qu’il a introduit au monde la Société des Nations

et a mobilisé son peuple au moment opportun pour se battre pour la cause commune.

Eric von Stroheim, « l’homme que vous aimerez à haïr », accorde toutes ses faveurs à d’Annunzio, le poète-héros de la belle Italie.

Herbert Rawlinson, artiste sportsman, trouve qud George Carpentier est l’homme du jour le plus admirable par ses magnifiques qualités de boxeur, jointes à une distinction de gentlemen.

La Lumière froide

L'expert technique M. M.-J. Ritterath, de' Los Angelos, vient d’inventer une « lumière froide » qui sera de grande valeur pour les appareils de projection. Cette lumière est, d’après les derniers rapports de la « Goldwyn Distributing Corporation », très blanche et d’une température si modérée que le film ordinaire de celluloïd peut rester devant la fenêtre de l’appareil de projection pendant des heures, sans s’enflammer. La température près de la fenêtre est seulement de 70 (1,200° avec la lumière ordinaire). Aucune installation spéciale n’est nécessaire; il ne s’agit que d’un nouveau charbon, le « charbon rayonnant).

MACHINE A LAVER

MORISONS

lave le litre sans déchirer un seul fil, sans aucun mécanisme interieur pouvant endommager les tissus.

Pas de billes, pas de ressorts, pas de rouleaux.

L’eau de savon est chassée à travers le linge de gauche à droite, de droite à gauche, du milieu vers les côtés et de bas en haut.

Le lavage ne demande que six minutes. Plus de cuisson nécessaire. La machine est mise en mouvement par son propre poids.

Une femme peut la servir, soit assise, soit debout.

Demandez notre brochure JS° 387 avec tous les détails et prix à

- NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS -

MORISONS

109, RUE DAMBRUGGE

Albion se documente-t-elle au Honduras?

Pour préparer les exploitants londoniens à la réglementation gênante concernant la protection enfantine adoptée par le « Country-Council », on leur cite l’exemple du Honduras où, évidemment, les enfants sont très protégés (?). Ceux-ci ne peuvent en aucun

cas être admis le soir dans les cinémas, et pour y pénétrer en matinée ils doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Sous les tropiques, on ne saurait évidemment prendre trop de précautions pour garder aux enfants quelque fraîcheur!

L’UNIVERSAL FILA

OcnAHDEZ'LCS AUX DIRECTEURS DE CINEMAS OU VOUS AVEZ L’HABITUDE D’ALLER.

C. DUBOIS

40, RUE DES PLANTES A BRUXELLES

48

jßa page de la femme

042. — Robe en toilleine mauve. Le corsage est kimono bordé par

un galon ciré noir. La jupe est faite de trois volants plissés montés sur une sous-jupe. Métr : 4 m 25.

043. — Jolie robe en organdina vieux rouge. Le corsage est bordé

par un ruban pékiné. Sur le devant le décolleté est taille en triangle. Les manches sont mi-longues et rapportées, montées sous l’emmanchure basse. Ceinture faite en ruban pékiné. Métr. : 3 m.

044. — En voile rose est cette jolie robe rayée de bandes sou-tachées de vieux bleu. Sur le corsage se trouve la même garniture de soutache. La ceinture est faite en taffetas vieux bleu.

Métr.: 2 m 75.

045. — Cette charmante robe est en voile blanc, taillée de forme chemise et garnie de bandes plissées qui forment bretelles et retombent sur la jupe. La ceinture est faite de plaques rouges et blanches.

Métr.: 4 m 25.

Notre “ Page de la Femme „ reproduit hebdomadairement quelques modèles inédits, paraissant dans l'une des publications de mode: Les Jolies Modes, prix: 1 fr. 50 et L'Élégante, prix: 2 fr. Adresser toutes commandes i l’Editeur J. FELIX, 20, rue Albert de Latour, Bruxelles.